En 1982, The Cure est à une époque charnière de sa carrière. Après Seventeen Seconds et Faith, le groupe livre Pornography, troisième volet de ce que l’on nommera plus tard la « trilogie glacée ». un album extrême et oppressant dont les instruments et les choix de production sont déterminants.

Lorsque The Cure pénètre au Studio RAK à l’hiver 1981, rien ne ressemble encore à un groupe sur le point d’accomplir l’un de ses chefs-d’œuvre. Robert Smith sombre dans une spirale d’insomnie, d’alcool, de drogues et de doutes existentiels. Simon Gallup et Lol Tolhurst, eux aussi, s’y engloutissent à leur manière, nourrissant une tension qui gangrène la créativité autant qu’elle l’anime. Cette période n’appartient pas à la légende pour rien, Pornography naît d’un état d’excès perpétuel où l’on ne distingue plus la fièvre de l’inspiration.

Contrairement à ce que laisserait croire une première écoute, où la noirceur et le chaos semblent dominer, il ne s’agit pas d’une œuvre irréfléchie ou aléatoire. Tout y est au contraire pensé, façonné, trituré, sculpté dans la matière sonore. L’album ne se conçoit pas comme une suite de morceaux isolés, mais comme un bloc, une descente cohérente dans le désespoir et la saturation.

Cet équilibre entre désespoir brut et précision sonique doit beaucoup à Phil Thornalley, jeune ingénieur du son à l’intuition remarquable. Il joue un rôle décisif dans la façon dont Smith imagine l’album, un maelström de violence, d’angoisse et de nihilisme où les sons se déforment, se répondent et reviennent en échos obsédants.

Lorsqu’un journaliste demande alors à Robert Smith de décrire le futur album, il répond simplement : rouge.

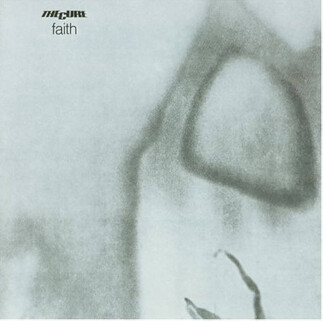

En fait, Pornography sera rouge et noir. Rien à voir avec Jeanne Mas hein, il s’agit plutôt de refléter la violence intérieure, la tension psychique et le vertige dépressif qui traversent l’album. Pour la première fois, le groupe apparaît sur la pochette d’un de ses albums. Cela pourrait laisser penser à un geste frontal, mais les trois musiciens y sont comme estompés, réduits à des silhouettes fantomatiques dont on peine à identifier les visages.

Composition, Préproduction

La gestation de Pornography débute dès novembre 1981, à la suite de la tournée Faith. Certaines chansons, comme « The Figurehead », « One Hundred Years » ou « The Hanging Garden », sont déjà testées en concert et prennent forme au fil des répétitions. Les démos réalisées dans le studio The Windmill du Surrey révèlent des versions proches de l’album final, à l’exception de « The Hanging Garden » qui reste en chantier jusqu’à l’intervention de Chris Parry, le boss de Fiction Records, pour en faire le single.

Le processus de composition démarre avec des idées simples, lignes de basse hypnotiques, boucles de batterie, motifs de guitare. Cette matière première sera ensuite transformée et densifiée en studio par l’ingéniosité de Phil Thornalley. Ce dernier joue un rôle décisif dans la maturation des morceaux, doublant les pistes, insérant des sons inversés, créant des boucles et modulant les timbres pour amplifier la tension et l’angoisse qui irriguent chaque morceau. Robert Smith et ses compagnons plongent dans des sessions d’écriture toujours plus sombres, marquées par l’anxiété, la solitude et l’usage de drogues, un contexte qui imprègnera profondément Pornography. Smith assume la totalité de la direction artistique et des climats de l’album, écrivant seul les textes et imposant un contrôle quasi absolu sur l’exécution musicale.

« J’avais écrit quelques idées pour de nouvelles chansons et, après le 3 décembre, je suis entré dans un studio appelé The Windmill, quelque part dans le Surrey. Puis Lol est venu et a enregistré quelques parties de batterie, puis Simon a suivi. Nous avons terminé presque toutes les démos en environ six jours, et elles étaient vraiment excellentes, beaucoup plus vicieuses qu’auparavant. Ensuite, j’ai fait une pause et je suis allé chez Severin (Steve Severin, alors membre de Siouxsie and the Banshees) pour passer quelques jours et errer dans Londres. J’ai écrit la plupart des textes de Pornography durant cette période, puis je suis retourné au studio pour terminer quelques petites choses. »

Les morceaux sont bâtis sur des séquences rythmiques quasiment immuables et des structures harmoniques minimalistes. La section rythmique, véritable colonne vertébrale des chansons, se compose de lignes de basse martelant les fondamentales et de rythmes de batterie tour à tour tribaux (« The Hanging Garden »), martiaux (« The Figurehead ») ou funéraires (« Siamese Twins »). La complexité émerge toutefois du jeu de guitare de Robert Smith. Il contrebalance cette simplicité par ses particularités instrumentales, jouant souvent avec des accords ouverts, laissant résonner des cordes à vide qui peuvent être hors harmonie, un procédé qui défie l’analyse théorique et rend le geste instrumental prépondérant sur la partition.

Enregistrement

Le choix d’un nouveau collaborateur s’est porté sur l’ingénieur du son Phil Thornalley, engagé au poste de coproducteur, assisté par Mike Nocito. Pour Thornalley, c’est un coup d’essai, mais ce duo allait sceller l’atmosphère de fin du monde et le fameux « mur de son » de l’album. L’enregistrement a eu lieu dans le RAK Studio One à Londres. La grande taille de la pièce était un choix délibéré du groupe, essentiel pour obtenir l’ambiance désirée. D’un point de vue technique, le Studio One était équipé d’une console API 48 entrées et 36 voies. Une mesure de précaution a été prise au début des sessions : l’album entier a d’abord été joué en démo durant deux jours, sans doute pour s’assurer de la pertinence de Thornalley et de constater que les morceaux étaient « très bien rodés ».

Phil Thornalley pendant les sessions à RAK (photo prise par Robert Smith)

L’approche de Thornalley, influencée par Steve Lillywhite, se caractérise par la captation immédiate des effets. Toutes les parties de batterie, guitares et claviers ont été enregistrées avec les outils de compression du studio, des noise gates et des réverbes enregistrés directement. L’élément clé du son est le traitement de la batterie de Laurence Tolhurst, Thornalley a appliqué la technique popularisée par Lillywhite, consistant à hypercompresser les micros d’ambiance pour un son puissant et exagéré. Thornalley n’est pas avare de mots pour dire tout ce qu’il doit à son mentor Steve Lillywhite (à son sujet, n’oubliez pas l’excellente interview publiée sur AF).

Pour les prises de son instrumentales, les guitares (Fender Jazzmaster, Ovation électrique) de Smith étaient captées par un microphone Neumann U87 devant son ampli Peavey. La basse de Gallup (Rickenbacker) passée, elle aussi, dans un ampli Peavey 4×12, était enregistrée avec un Shure SM7. Les synthétiseurs utilisés (ARP Solina String, Moog Taurus Bass Pedal et le Roland Jupiter 8 du studio) passaient souvent par une pédale Flanger Boss pour des textures spectrales. Seules les voix de Smith furent traitées ultérieurement lors du mixage, utilisant un Eventide Harmonizer, un EMT echo plate et du Tape delay.

Au-delà de l’équipement, l’ambiance des sessions a été un facteur déterminant. L’ingénieur Mike Nocito affirme que la noirceur de l’album est intrinsèquement liée aux horaires de travail nocturnes. Les séances ne commençaient jamais avant 17 ou 18 heures et ne se terminaient pas avant 8 heures du matin, un rythme intense maintenu pendant deux longs mois. Toutes les décisions importantes de production étant prises au petit matin, cette fatigue cumulée a injecté une obscurité unique au résultat final.

Titre par titre

One Hundred Years

L’album s’ouvre sur un rythme martial et massif, rapidement rejoint par la guitare agressive de Smith et par une nappe de synthé oppressante qui vous plaque littéralement au siège. On est immédiatement assailli par les dissonances et les bruits qui s’entremêlent. L’ossature harmonique, d’une simplicité clinique, construite autour d’un do mineur évoluant vers un si avant de conclure sur un si bémol, est malmenée par les nappes du synthétiseur qui introduisent des notes étrangères, créant une tension qui ne se résout jamais. C’est précisément cet usage d’une densité sonore poussée à son paroxysme, mise au service d’un nihilisme lugubre, qui inspira au critique Dave Hill du NME sa formule saisissante : « Phil Spector in Hell », Phil Spector en enfer.

Alors que le jeu de Laurence Tolhurst marquera l’album, c’est une machine qui initie cette marche funèbre : une modeste Boss DR-55. Loin d’être un instrument sophistiqué, cette boîte à rythme basique, dotée d’une seule sortie mono, exigeait une ingéniosité technique pour s’aligner sur la puissance sonore recherchée.

L’ingénieur Phil Thornalley a relevé ce défi avec une astuce digne d’un artisan. Il a fallu dissocier les timbres de la grosse caisse et de la caisse claire en utilisant un noise gate Drawmer pour séparer les fréquences. L’alchimie réside ensuite dans l’amplification : le signal du kick fut envoyé dans l’ampli basse de Simon Gallup, tandis que celui de la caisse claire passait par l’ampli guitare de Robert Smith, le tout capté par des microphones dans le vaste RAK Studio One. Cette manœuvre, combinée à une forte compression des micros d’ambiance, a métamorphosé la machine en une entité rythmique aux proportions colossales, d’une aridité clinique et dénuée de tout human touch.

En comparaison des albums précedents, la guitare de Robert Smith s’impose avec une urgence nouvelle. Elle est traitée, distordue, et surchargée d’effets, marquant une rupture nette avec la clarté des époques précédentes. Smith, bien que se revendiquant parfois comme non-guitariste, recherchait une sonorité plus dure, allant jusqu’à exprimer son mécontentement à Thornalley : « Ce qui m’a ennuyé était, à cet instant, que je n’avais pas de son de guitare. » Néanmoins, c’est bien par l’interpénétration des parties de guitares qu’il construit cette texture dense. Au-dessus de ce chaos texturé émerge une mélodie minimaliste, une plainte simple exécutée par un bend sur une harmonie rendue complexe par l’enchevêtrement des harmoniques et l’usage d’accords ouverts.

La voix de Smith est le dernier élément à basculer. Elle délaisse la joliesse et la fragilité murmurée des titres précédents pour une déclamation tendue, dans le haut du registre, exprimant une rage qui n’est plus contenue.

Du point de vue de la forme, « One Hundred Years » s’affranchit du schéma couplet/refrain traditionnel. Sa structure s’organise en blocs de texte où une phrase est mise en avant par une modulation (descente sur le si bémol) faisant office de pivot : Waiting for the death blow, Just like the old days, et One after the other. L’unique modulation dramatique (une montée vers le fa dièse) n’intervient qu’à la fin, soulignant les mots One hundred years pour injecter une stridence anxiogène supplémentaire dans un titre déjà implacable.

A Short Term Effect

« A Short Term Effect » poursuit la descente anxiogène, le ton étant donné par des tensions irrésolues qui s’installent dès les premières secondes. La guitare de Robert Smith ne propose ici aucune mélodie ni aucun thème ; elle est reléguée au rôle de source de bruit et de dissonances, opérant en permanence en dehors de la grille harmonique. Une seconde guitare discrète, cachée dans le mixage, assure néanmoins le maintien de cette grille. Le son, saturé d’effets divers, évoque une image sonore de trips peuplés de visions cauchemardesques, de ces « oiseaux morts tombant au sol » ou d’un « day without substance ».

L’ambiance nauséeuse est renforcée par la voix. Dans les couplets, la voix chantée est traitée avec un écho en chute libre, accentuant l’étrangeté. Des sons de piano, eux-mêmes passés dans un écho/delay, sont mixés de manière à pousser en avant une guitare malade en de nauséeuses intermittences. L’espace sonore est saturé, et le morceau s’achève par l’ultime écho d’une guitare s’en allant mourir à son tour.

Si le titre adopte une structure de chanson relativement classique (deux couplets, deux refrains et une coda), où seul le refrain possède une mélodie récurrente, c’est l’entrée en scène de la batterie de combat de Laurence Tolhurst qui marque l’étape suivante de l’album. Phil Thornalley louait la maîtrise rythmique du musicien, dont la précision métronomique, malgré une technique parfois jugée limitée, était une qualité indéniable. Il est crucial de noter que, contrairement à l’usage de boucles, toutes les parties de batterie de ce morceau ont été jouées et enregistrées d’un bout à l’autre.

La puissance obsédante du beat de Tolhurst est directement liée aux choix techniques de production, très proches du travail de Steve Lillywhite et Hugh Padgham. Le son d’ambiance de la batterie, crucial pour le gated reverb, a été réalisé en mixant un micro stéréo Neumann U87S avec un Urei Blackface 176S et un micro mono Neumann Valve U47 associé à un compresseur Fairchild. Ce matériel de pointe, enregistré dans le vaste Studio One de RAK, combiné à la caisse claire imposante et profonde de Tolhurst (possiblement un tambour de fanfare), explique la puissance du beat qui se dégage de cet album.

« A Short Term Effect » est vraisemblablement l’une des plus belles réussites sonores de l’album. Plus qu’aucun autre titre, l’intensité du travail de production rend difficile sa reproduction fidèle sur scène (où le groupe lui donnera une dimension plus agressive et un tempo plus rapide). Seul l’écho tombant, marque sonore essentielle, fut reproduit en concert. L’influence rythmique de ce titre est parfois associée au morceau « So This Is Silence » du groupe And Also The Trees, avec qui Tolhurst avait collaboré, bien qu’il puisse s’agir d’une simple coïncidence vu le caractère basique du beat.

The Hanging Garden

Après les déluges sonores des deux premiers titres, « The Hanging Garden » frappe par une brutalité plus frontale et une matière musicale d’une simplicité presque déconcertante. Sa structure de base, celle qui émergeait dans les versions jouées en trio, tient sur un squelette immuable : une boucle rythmique hypnotique, une ligne de basse, une mélodie minimaliste jouée à la guitare et la voix. La forme est une succession classique de couplets, de refrains et d’un pont. Moins d’écho dans la voix, mais en revanche, la basse de Simon Gallup s’impose avec un flanger extrêmement présent, renforçant l’ambiance lugubre.

Malgré cette simplicité structurelle, l’enregistrement donne lieu à des manipulations de studio par Phil Thornalley pour épaissir la texture. On y retrouve des doublures de pistes, mais aussi des sons inversés (réalisés avec les guitares et/ou un piano), parfois mis en boucle, qui viennent donner du corps à l’ensemble. Le son de la batterie est toujours aussi puissant, mais l’auditeur perçoit clairement deux parties distinctes, voire l’impression de deux batteurs.

Phil Thornalley en dévoile la raison technique : après avoir enregistré les bases avec le groupe, « Simon et Lol ont chacun joué par-dessus d’un tom basse ». De plus, le son clair de percussion (ching ching) provient d’un effet capté dans une pièce séparée du Studio One. Tolhurst a utilisé « une sorte de bracelet avec des petites cloches » dans cette pièce non traitée, dont la réverbération naturelle séduisante fut absorbée par un limiteur pour être intégrée au mix. Enfin, la Rickenbacker de Gallup fut également doublée.

La mélodie de guitare, sorte de ponctuation qui sera légèrement développée dans le final, est d’une simplicité pop rappelant l’efficacité de titres comme « Boys Don’t Cry ». Elle circule et tournoie dans l’espace stéréo, accentuant un certain malaise. Le mixage de la voix est particulièrement figuratif, les mots du refrain, « Fall fall fall », étant illustrés par un balancement de gauche à droite dans l’espace stéréo, mimant la chute.

Pourtant, malgré ces réussites sonores et un rythme tribal qui évoque des images puissantes et nocturnes, le titre fut un single forcé. Le manager Chris Parry, peu satisfait de la tournure de l’album, chercha désespérément un titre abordable. Bien que « A Strange Day » ait eu initialement ses faveurs, c’est « The Hanging Garden » qui fut choisi. Smith et Thornalley durent se plier à la demande de Parry pour le retravailler et le rendre « présentable ». Cela explique l’énorme différence entre les versions de démo et cette mouture finale, qui stabilise le refrain et lui confère une puissance expressive nouvelle.

Smith lui-même, a posteriori, n’a pas toujours été tendre avec le morceau, allant jusqu’à déclarer qu’il s’agissait du « pire 45 tours que nous ayons jamais sorti » et qu’il n’aurait « même pas figuré sur l’album » sans son statut de single. Si cette dernière affirmation semble exagérée, elle souligne l’intégrité de Pornography en tant qu’album-concept, non conçu pour la radio. Le morceau est finalement marqué par une certaine sécheresse sonore, un facteur qui, malgré son statut de single, le rend paradoxalement moins convaincant que d’autres titres de l’album.

Siamese Twins

Contrairement à la sécheresse de « The Hanging Garden », « Siamese Twins » se dresse comme l’un des titres les plus puissants de l’album. Sa position en fin de face A confère à l’auditeur le sentiment étrange d’une marche funèbre, une impression sinistre malgré le fait que Smith déclare que la chanson traite de la « copulation entre des êtres humains ».

Après quelques sons cristallins de chimes, la frappe lourde de Tolhurst ouvre le bal. Entrent ensuite ensemble la basse et la guitare, cette dernière portant la mélodie principale avec un dépouillement total. L’environnement sonore gagne rapidement en densité par un travail minutieux sur le doublage.

L’environnement sonore crée la densité de la texture, notamment grâce au traitement de la basse de Gallup. Celle-ci semble avoir fait l’objet de deux prises distinctes : une ligne lourde et dominée par les graves, placée au centre du mixage, et une autre, plus compressée et accentuée dans les aigus, perceptible dans le canal gauche (notamment à partir de 2'20"). Cette superposition confère au morceau une épaisseur singulière. La guitare jouant la mélodie est également doublée d’étranges harmoniques, participant à cette ambiance spectrale.

Le morceau présente une structure basique et relativement symétrique, fondée sur la répétition d’une boucle de quatre notes, entrecoupée d’un pont central. Cette construction schématique (enchaînant introduction, thème guitare, couplet, pont, etc.) est couronnée par une brève coda.

The Figurehead

Ouvrant la seconde face, « The Figurehead » fait écho à la marche funèbre de « Siamese Twins » et au déluge initial de « One Hundred Years », un sentiment martial s’impose d’emblée. Ce titre n’est pas seulement un puissant morceau d’ouverture, il est un miroir d’intensité pour le début de l’album. Robert Smith nous en donne la clé lyrique : la chanson est « à propos de la culpabilité », inspirée par une « sculpture grotesque en forme de crâne » découverte dans l’asile où fut tourné le clip de « Charlotte Sometimes ».

« The Figurehead » constitue l’un des exemples les plus manifestes (et les plus audibles) du type d’accords ouverts chers à Smith. Sur la ligne de basse de Simon Gallup jouant les fondamentales (principalement do, si bémol, fa, la bémol), Smith déploie des arpèges qui intègrent délibérément des notes étrangères à l’harmonie.

Si le premier arpège est un simple do mineur, l’analyse révèle rapidement des subtilités. Par exemple, certaines notes peuvent être interprétées soit comme des notes purement étrangères, soit comme un improbable renversement d’un accord de sol mineur 7 ou un accord de si bémol avec un sol ajouté. De même, l’accord de la bémol se voit flanqué de sa septième (sol). Cette technique se retrouve dans les ponts : l’arpège de la première section du pont présente un accord de fa dièse auquel est ajoutée une note sol (corde à vide), créant un frottement harmonique et un sentiment de suspension. Dans le deuxième pont, une complexité similaire apparaît : on retrouve un accord de mi bémol avec un si (corde à vide) ajouté, avant que la troisième section ne bascule sur l’arpège de la mineur.

La forme de ce titre est du même type que celle entrevue dans « One Hundred Years », il n’y a pas de refrain. La construction est un enchaînement de couplets sur une rythmique immuable, entrecoupés par un motif de guitare simple mais néanmoins efficace, et les deux ponts mentionnés ci-dessus qui offrent les seules modulations harmoniques significatives. Bien qu’il soit l’un des morceaux les plus puissants du disque, « The Figurehead » n’insiste pas sur la nouveauté mélodique mais sur la densité hypnotique de sa structure, ce qui en fit d’ailleurs un choix fréquent pour ouvrir les concerts de la tournée Pornography.

A Strange Day

« A Strange Day » est sans aucun doute le titre le moins déstabilisant de l’album. Il est bâti sur une structure « classique » de couplet-refrain avec un pont – une construction partagée avec « The Hanging Garden ». Cette relative clarté structurelle est renforcée par une ligne mélodique vocale plus nette, la plus claire de l’ensemble du disque. Le rythme imprimé par Tolhurst est par ailleurs identique à celui de « A Short Term Effect ».

Évoquant les sentiments de Smith face à l’arrivée de la fin du monde, ce titre est, structurellement, le plus proche des influences pop qui caractérisaient les titres précédents du groupe, tels que « Boys Don’t Cry » ou « Play for today ». Il n’est donc guère surprenant que Chris Parry y ait vu un intérêt commercial immédiat, même si son choix final pour le single se porta ailleurs.

La richesse du morceau repose sur la superposition des couches. La guitare est particulièrement intéressante : très mélodique et jouant une rythmique classique, elle est surtout constituée de couches imbriquées, un effet particulièrement sensible dans la deuxième partie du pont, lorsque le motif principal est repris sans l’appui de la batterie.

Toutefois, ce qui interpelle le plus est son introduction au son étrange, venant de nulle part, comme un écho du final de « The Hanging Garden ». Phil Thornalley a révélé la technique derrière cette atmosphère : « L’intro de « A Strange Day » a été faite en mettant en boucle une bande où Simon joue une même note sur une guitare acoustique. » L’attaque de la note fut coupée, et un delay fut ajouté pour former des boucles d’une note tenue, une technique héritée de 10cc (sur « I’m Not in Love »). Bien que cette boucle ait été initialement prévue pour être utilisée ailleurs, elle fut finalement reléguée à l’introduction uniquement. D’autres sons étranges, vraisemblablement des manipulations de studio intégrées à la masse sonore, se glissent aussi au début de chaque refrain.

Cold

« Cold » évoque une nouvelle sensation d’étreinte lugubre, il se distingue par l’absence quasi totale de guitare. La basse de Simon Gallup est reléguée à des contre-chants dans la tessiture aiguë de l’instrument, la partie principale de basse étant assurée par le Moog Taurus (synthé bass au format pédale).

Le caractère remarquable du titre réside dans son introduction. Robert Smith lui-même est au violoncelle pour jouer les premières notes, un motif qui sera ensuite confié à Gallup sur scène. Le son, selon Phil Thornalley, fut enregistré avec une forte compression captant le son naturel de la pièce du RAK Studio One. Le résultat est spectaculaire : un enregistrement « énorme qui fait sonner un violoncelle aussi terrifiant et immense qu’une contrebasse ».

L’introduction du violoncelle pose une énigme technique. La note de départ descend sous la tessiture la plus grave que l’instrument est naturellement capable de jouer. Deux solutions ont pu être employées : soit la bande a été ralentie pour s’accorder avec le reste du morceau, soit l’instrument a été désaccordé (une technique à laquelle Smith n’était pas étranger). Ni Mike Nocito ni Phil Thornalley n’ont pu confirmer laquelle des deux méthodes fut retenue. Thornalley penche toutefois pour l’hypothèse que Smith, peu habitué à l’instrument, a joué ce motif sur une seule corde.

L’autre texture synthétique notable que l’on entend dans ce titre provient d’un Arp Solina String Ensemble.

Pornography

Après les climats glacés de « Cold », le morceau de conclusion, « Pornography », nous replonge dans le cataclysme sonore initié par « One Hundred Years ». L’album s’achève sur un déluge de fureur et de chaos, dont l’origine réside dans le sentiment de dégoût de Robert Smith : « J’étais tellement dégoûté de moi-même et de la race humaine que tout me semblait pornographique. » D’où cet ultime titre aux résonances d’apocalypse et de déluge, écho direct au titre d’ouverture.

L’une des caractéristiques les plus intrigantes du titre est son ouverture. Le morceau s’ouvre sur des sons rendus inaudibles, dont l’origine fut une coïncidence étrange. Le groupe enregistra des bribes d’une émission de la BBC opposant la féministe Germaine Greer et Graham Chapman des Monty Python. Smith expliqua : « Il se trouve que la discussion qu’on a enregistrée était un débat sur la pornographie, une bien étrange coïncidence. »

Partant de cet enregistrement trituré au point de rendre tout discours méconnaissable, la texture sonore s’enrichit progressivement pour créer un rideau quasi impénétrable. L’analyse révèle que plusieurs voix sont superposées. La voix que l’on entend en avant dans le mixage est notamment passée à travers un harmoniseur (doublée dans le grave), mais n’est pas celle des célèbres débatteurs, mais plutôt celle du présentateur de la BBC. Il faut attendre la trente-sixième seconde pour entendre le fameux dialogue original, mêlé au speaker et ponctué d’applaudissements.

Le titre est construit, peu ou prou, comme « One Hundred Years » ou « The Figurehead », mais avec cette particularité structurelle : il faut attendre 3'15" pour entendre Smith chanter. Plus que pour tout autre titre, la masse sonore se sature rapidement.

Un choix de mixage particulièrement audacieux concerne la batterie de Tolhurst. Alors que tout l’album met la batterie au-devant de l’espace stéréo, elle est ici confinée dans l’enceinte gauche, entrant en fondu pour imposer un nouveau beat implacable. Thornalley justifie cette décision technique : « La batterie a été ainsi mixée (dans un seul canal) pour créer plus d’espace afin que les autres éléments artistiques soient clairement entendus. Et c’est un peu comme un mixage à la Beatles ! » Ce beat obsessionnel, que Thornalley louait pour son feeling « extrêmement solide et constant, comme une boucle. Mais en mieux », devient à la fois un élément de transe et de stabilité au milieu de ce chaos infernal.

La fin du titre et de l’album est une épreuve : distorsion, son sale, larsen qui viennent vriller les oreilles et s’achèvent par un cut soudain. Ce silence qui s’ensuit laisse l’auditeur abasourdi, forcé de faire face à la brutale retombée de toute la tension accumulée durant près de quarante minutes laissant Smith décréter qu’il a besoin d’une cure.

Cette cure, l’artiste la prendra sous la forme de titres plus pop et légers, marquant un virage musical inattendu et ouvrant la voie à une nouvelle ère du groupe. Mais cela, c’est une autre histoire.

Sources : Cured par Lol Tolhurst (2017 Le Mot et le Reste), The Cure par Philippe Gonin (2023 Le Mot et le Reste), Pornography par Philippe Gonin ((2014, editions Densité), NME, Sound on Sound, Magic Revue Pop Moderne, Uncut, Rock & Folk, Les Inrockuptibles.