En quelques décennies, la grande majorité des instruments de musique s'est trouvée samplée en banques de sons aujourd'hui directement accessibles dans n'importe quelle STAN. Mais aucun d'entre eux n'a subi la transformation que le piano est en train de vivre à l'heure du numérique.

Les origines et les raisons d’être des pianos numériques

Les pianos numériques sont une gamme d’instruments apparus dans le courant des années 80 à la fois en accompagnement et en suite logique de la vague synthétique initiée durant les deux décennies précédentes. Ce sont en effet les progrès considérables en matière de lutherie électronique et l’apparition notamment du sampling qui ont permis l’émergence de ces nouveaux instruments. Ceux-ci répondent depuis ce temps-là à de multiples besoins. Tout d’abord ils s’affranchissent en effet de certaines contraintes de leurs homologues acoustiques : non seulement ils ne subissent pas les variations d’hygrométrie et de température et ne se désaccordent jamais, mais ils simplifient surtout l’amplification de l’instrument. C’est vrai sur scène où il n’est plus nécessaire de recourir à des micros pour attaquer une sono, mais c’est aussi vrai à la maison où le musicien peut pratiquer son instrument au casque à toute heure de la journée ou de la nuit sans déranger son entourage. De ce fait, on distingue deux grands types de pianos numériques : les pianos de scène et les pianos d’étude et c’est à ces derniers et à leur usage domestique que nous nous intéresserons pour ce dossier, sachant que nous reviendrons dans un autre article sur les pianos de scène.

Si c’est Yamaha qui a connu le plus gros succès en 1984 avec sa série de claviers Clavinova, c’est Roland qui a le tout premier proposé un piano de ce type en 1983, le modèle HP 300. Ces deux marques ont été ensuite rejointes par d’autres fabricants prestigieux comme Casio, Korg ou Kawaï…

Après cette nécessaire introduction, je vous propose d’attaquer le vif du sujet en commençant par nous intéresser à l’un des aspects fondamentaux de tout piano acoustique ou numérique : le clavier.

Les différents types de clavier et leurs mécaniques

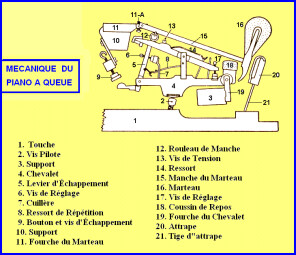

En ce qui concerne les instruments électroniques, on distingue différents formats de claviers et trois types de mécaniques différentes. Pour le nombre de touches, la grande majorité des instruments que nous vous proposons dans notre sélection comporte 88 touches, et ce n’est pas un hasard. C’est en effet le nombre de touches d’un piano acoustique. Si 61 touches pourront s’avérer suffisantes pour une bonne partie des morceaux que vous serez amenés à jouer, ce n’est en effet qu’avec 88 touches que vous pourrez réellement vous approprier l’intégralité du répertoire pianistique, tous styles confondus. Les trois différents types de mécaniques sont les suivants : le clavier dit léger ou souple, le clavier semi-lesté et le clavier dit « lourd » qui vise à reproduire la mécanique à marteaux des pianos acoustiques.

Chaque type de clavier a sa raison d’être et implique un type de jeu particulier. Les claviers légers sont appelés « synth action » en anglais et leur principe de fonctionnement repose sur des ressorts. Ils seront notamment adaptés au jeu « glidé » façon synthétiseur alors qu’une mécanique à marteaux sera quand à elle beaucoup plus pertinente pour exécuter des trilles et des répétitions rapides de notes. Toutefois, je cite l’exemple des claviers légers bien plus à titre indicatif qu’autre chose, puisque si on les trouve dans le monde des synthétiseurs, ils sont en revanche totalement absents de l’univers des pianos numériques. Ici, l’entrée de gamme se fait plutôt par le clavier semi-lesté. Ce dernier reprend en quelque sorte le principe des ressorts du clavier léger, mais en ajoutant à son mode de fonctionnement des poids sur chaque touche à la manière de ce que l’on pourra trouver de façon plus développée sur les claviers lestés à marteaux qui sont ceux qui imitent le mieux la mécanique du piano.

Les mécaniques selon les fabricants

Les mécaniques de clavier de Casio qui vont nous intéresser en premier lieu sont les dénommées Scaled Hammer Action 2 et le Smart Scaled Hammer Action. Cette technologie est basée sur une mécanique à trois capteurs. Les touches reproduisent les sensations de l’ivoire et de l’ébène, et la réponse des capteurs peut être ajustée de manière précise pour répondre au jeu du pianiste. Le Smart scaled Hammer Action propose les mêmes caractéristiques sur un format de touches plus réduit. Les deux mécaniques reprennent la pondération du clavier (ou clavier progressif), mais aucune en revanche ne bénéficie du double échappement.

Les mécaniques utilisées sur les claviers Roland s’appellent la PHA 4 et la PHA 50. Toutes deux proposent le clavier progressif et le double-échappement mais se différencient essentiellement sur la nature des touches qui sont exclusivement en plastique pour la PHA 4 avec un revêtement imitant l’ivoire pour les touches blanches, et dans un mélange bois et plastique pour la PHA 50 avec un revêtement reproduisant l’ivoire pour les touches blanches et l’ébène pour les touches noires.

Chez Kawaï, on trouve les technologies RHIII, RHC et Millenium 3. La technologie RHIII propose des touches en plastique avec un revêtement rappelant l’ivoire et l’ébène tout comme chez Roland, et surtout le clavier progressif ainsi que le principe de double-échappement. Et à l’image de ce que nous offre Casio, Kawaï propose avec le RHC une version plus compacte du RHIII. La technologie Millenium 3 concerne quand à elle le très haut de gamme des pianos numériques de la marque, à savoir le piano hybride Novus NV10. Le clavier est alors en fibres de carbone et les capteurs sont optiques comme pour son équivalent chez Yamaha.

On trouve enfin chez Korg la technologie Natural weighted Hammer action (NH) qui propose le clavier progressif mais pas de double-échappement.

Ce petit tout des des mécaniques de claviers opéré, voyons selon les marques quelles technologies elles emploient pour générer les sons.

Les technologies de génération sonore

Dans le domaine de la musique électronique, les technologies de génération sonore sont pléthore et ceux qui souhaitent creuser le sujet peuvent se référer à notre dossier sur la synthèse audio. Mais en ce qui concerne les pianos numériques, il faut bien reconnaître que d’une marque à l’autre, la recette reste globalement la même : des banques de samples PCM comme ingrédient principal, et de la modélisation physique comme condiment pour lier et homogénéiser tout ça. Sur tous les pianos actuels de notre sélection, les notes sont samplées une à une sur l’ensemble des clavier et en plusieurs couches de vélocité pour reproduire le plus fidèlement possible les différents niveaux d’intensité de jeu. Essayons à présente de décrypter plus en détail ce que cachent les dénominations marketing des différents fabricants, ce qui je dois le dire n’est pas toujours très évident.

Casio propose deux technologies, Multidimensional morphing AIR (Acoustic Intelligent Resonator) et AHL (Acoustic Highly compressed Large wave form). Cette dernière se propose de reproduire principalement les sonorités de piano de la manière la plus réaliste possible. Quand à la technologie AIR, il s’agit d’une version plus « haut de gamme » qui entend traduire particulièrement bien les articulations de jeu et les transitions entre les différents niveaux d’intensité.

Yamaha de son côté nous gratifie de la technologie AWM pour Advanced Wave Memory. Sur les modèles de piano numérique des gammes supérieures, ce sont les pianos de concert modèle CFX (le haut de gamme sous la marque Yamaha) et Imperial (le haut de gamme sous la marque Bösendorfer, rachetée par Yamaha en 2007) qui servent de matériau de base au sampling. Le moteur de génération sonore AWM est celui que l’on retrouve sur le Motif, la célèbre workstation de la marque.

Chez Kawaï, la technologie de reproduction sonore basique se nomme l’Harmonic Imaging et mèle le sampling et la modélisation comme chez ses concurrents. Pour les claviers haut de gamme, la marque confie la génération sonore aux bons soins de la technologie SK-EX – du même nom que leur modèle phare de piano acoustique dont l’enregistrement sert de base à leur sampling. L’enregistrement des samples y est fait en multi-canal : le son est capté simultanément à plusieurs endroits de l’instrument pour en retraduire toute la richesse.

En ce qui concerne Roland, c’est la technologie SuperNatural qui couvre l’ensemble de sa gamme de pianos numériques. La marque met en avant le soin apporté à reproduire chaque micro-modification tonale et chaque articulation de jeu.

Creusons à présent encore plus profondément notre sujet pour nous intéresser à la nature même des sonorités que l’on peut nous offrir les pianos numériques.

Les sonorités

Si dans leur principe de fonctionnement, les technologies de génération sonore ne diffèrent finalement qu’assez peu d’une marque à l’autre, le rendu sonore ne sera toutefois pas le même, et cette différence sera d’autant plus marquée d’une classe de prix à l’autre. Pas de mystère, le son et les sensations de jeu seront bien souvent meilleurs sur un piano plus cher. Mais comme dans beaucoup d’autres domaines, rien ne remplace l’essai personnel, car c’est finalement à vous que reviendra la responsabilité de bien tester chaque instrument pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Or, un élément déterminant dans le réalisme de la reproduction sonore réside dans la polyphonie autorisée par l’instrument.

La polyphonie

Tout d’abord, un petit rappel s’impose. La polyphonie dont il est question ici représente le nombre total de notes qu’un instrument électronique ou virtuel est capable de produire simultanément. Comme nous pouvons le voir dans le tableau de notre sélection, les modèles les moins onéreux offrent une polyphonie de 64 voix qui peut sembler suffisante à première lecture. Or il ne faut pas oublier deux choses. Premièrement cette polyphonie inclut le temps de résonance de chaque note, c’est-à-dire qu’une note que l’on vient de relâcher mais qui résonne encore est comptée parmi les notes encore actives de la polyphonie. Ce temps bien entendu sera le plus souvent très court, mais c’est là qu’intervient la seconde chose qu’il faut garder à l’esprit : la pédale forte, qui fait partie intégrante du jeu pianistique ! Et comme son nom l’indique, cette pédale a pour effet de maintenir la résonance de chaque note.

Elle est appelée aussi pédale de « sustain » ou encore « damper pedal » en faisant référence aux « dampers », le mot anglais pour « étouffoirs ». En effet, lors de l’utilisation de cette pédale, les étouffoirs d’un piano acoustique ne retombent pas sur les cordes lorsque la touche est relâchée, de telle manière que la vibration des cordes – et donc le son – s’atténuent progressivement jusqu’à s’éteindre naturellement. Les pédales fortes des pianos numériques émulent le comportement de leurs homologues acoustiques. Les notes tenues par la pédale forte viennent alors occuper des voix de polyphonie.Dans les parties pianistiques un peu chargées de certaines partitions, ou lors d’une envolée improvisée, vous aurez vite fait d’atteindre la limite des 64 notes actives simultanément sur les claviers premiers prix. Et cette limite se fera sentir dans le champ sonore par la disparition subite et prématurée des notes les plus « anciennes ».

Cela nous amène à considérer un autre aspect dans la reproduction de l’expérience du jeu pianistique : la gestion des « resonances sympathiques » auxquelles nous allons nous intéresser maintenant.

La résonance sympathique

La résonance sympathique est un phénomène que l’on trouve chez tous les instruments à cordes. Une corde vibre à une certaine fréquence mais produit également des harmoniques qui vont mettre en résonance les cordes correspondantes. L’harmonique la plus importante est la deuxième harmonique, soit la quinte située une octave au-dessus de la fondamentale. Et de fait, sur un piano, une résonance sympathique particulièrement audible se situe entre le Do central (C4) et le Sol situé plus d’une octave au-dessus (G5). Pour la déclencher sur un piano acoustique, on enfonce doucement le Sol pour libérer la corde sans déclencher l’action du marteau, et on joue le Do central. Quand on relâche ce dernier tout en maintenant la touche du Sol enfoncée, on entend résonner le Sol. On est d’accord que cet aspect de la reproduction sonore par un clavier numérique sera moins important que celui de la polyphonie par exemple, mais il aura de la valeur si vous souhaitez réellement éduquer votre oreille ou vous approcher encore davantage de l’expérience auditive vécue avec un piano acoustique. Enfin pour terminer le tour des fonctionnalités typiques des pianos acoustiques potentiellement émulées par leurs homologues numériques, il est temps de parler des pédales.

Les pédales

Après les claviers et les sons, il convient de nous intéresser aux fonctionnalités des pianos numériques qui ne cherchent plus à uniquement imiter les caractéristiques des pianos acoustiques, mais bien à en étendre le champ des possibilités.

Les fonctions Duo, Layer, Split et les effets intégrés

Les fonctions duo, split et layer se rapportent à la gestion des sonorités et principalement à leur répartition sur le clavier lorsque plus d’une sonorité est chargée. La fonction duo divise le clavier en deux parties égales avec la même tessiture, ce qui est particulièrement pratique pour l’apprentissage en autorisant l’élève et le professeur à avoir chacun leur partie du clavier avec les mêmes notes à leur disposition. La fonction split est très proche dans l’esprit mais permet de définir la note de séparation du clavier. La fonction layer enfin permet de charger deux sonorités l’une sur l’autre pour les jouer simultanément. Mais la majorité des pianos numériques ne se limitera pas à ces fonctionnalités-là et vous offrira une gamme d’effets plus ou moins étendue pour agrémenter votre son initial.

Les effets les plus souvent proposés seront la reverb et le chorus. Encore une fois, ce sera à vous de juger de la pertinence ou non de ces derniers : si vous recherchez le réalisme d’une reproduction sonore pianistique, ils ne seront pas forcément d’un grand intérêt pour vous. En revanche, ils pourront représenter un premier pas intéressant dans le domaine de l’expérimentation sonore numérique.

Mais tout ce dont nous avons parlé jusqu’à présent dans ce dossier n’aurait strictement aucun intérêt, si la mise en oeuvre de tous ces éléments ne pouvait aboutir à un signal, directement audible ou du moins transmissible vers des éléments externes tels qu’enceintes, table de mixage, ordinateur, etc. C’est donc vers ce point que nous allons à présent nous orienter…

La diffusion du son et des autres signaux

Un autre élément des pianos numériques qui les singularise vis-à-vis des pianos acoustiques, c’est la nature des signaux diffusés et la manière dont ils le sont. Les signaux en question sont aussi bien audio que MIDI. La possibilité de jouer au casque étant l’un des moteurs d’achat principaux de ce type d’instrument, on trouve sur chacun d’eux au moins une prise dédiée. Si vous souhaitez pouvoir travailler à deux en bénéficiant pleinement de la fonction duo citée plus haut – ou tout simplement faire écouter votre prestation à une autre personne sans déranger tout le reste de la maisonnée – une deuxième prise casque sera présente sur certains modèles. Toutefois, si vous ne souhaitez bénéficier que de cette dernière fonction, un simple doubleur au format Jack fera tout aussi bien l’affaire pour brancher deux casques.

Tous les pianos présentés dans notre sélection proposent une amplification intégrée, mais peut-être aurez-vous besoin de sorties externes supplémentaires pour brancher votre piano à une sono, une table de mixage ou les entrées de votre interface audionumérique. Tous les pianos numériques gèrent le MIDI mais un nombre grandissant d’entre eux abandonne le format MIDI/DIN traditionnel pour favoriser le format MIDI/USB. Ceci se fait au moyen d’une prise « USB host », mais si vous souhaitez échanger des fichiers MIDI ou audio (enregistrements de vos prestations, morceaux par-dessus lesquels vous souhaitez jouer etc.) avec le monde extérieur, peut-être aurez-vous besoin d’une prise USB supplémentaire pour y brancher clés et disques durs. Ce qui à son tour impliquera la nécessité (ou non) d’avoir un enregistreur MIDI et/ou audio intégré.

Et puisqu’on parle de MIDI, laissons derrière nous l’univers purement acoustique dont nous étions partis pour nous approcher de plus en plus des aspects purement informatiques de l’utilisation des pianos numériques.

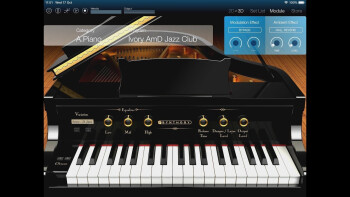

Les applications dédiées

En effet, à l’heure de l’importance grandissante de l’informatique et du virtuel, il aurait été surprenant et même contre-nature que les pianos « numériques » ne tirent pas pleinement partie des évolutions dans le domaine. C’est ainsi que toutes les marques de notre sélection accompagnent leurs produits d’applications pour smartphones et tablettes aux fonctionnalités plus ou moins développées, et dont je vous propose ici un petit tour d’horizon.

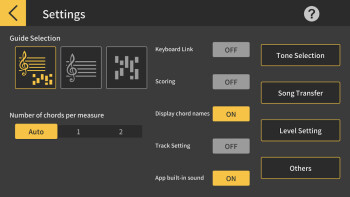

Parmi toutes les marques auxquelles nous nous intéressons dans ce dossier, c’est Yamaha qui propose le plus grand nombre de logiciels en rapport avec ses pianos numériques. Nous n’allons pas tous les passer en revue, mais évoquer les deux qui sont compatibles avec les modèles de piano de la marque contenus dans notre petite sélection. La première application est Smart pianist, qui offre toute une gamme de possibilités. Tout d’abord elle permet de choisir les sons que vous souhaitez jouer ainsi que de régler les paramètres et effets internes de l’instrument. Mais ce n’est pas tout, car elle propose également un large choix de partitions musicales correspondant aux morceaux stockés dans les pianos, avec également la possibilité d’en rajouter d’autres à partir de la boutique Yamaha dédiée. Pour les claviers qui autorisent la superposition de différents timbres, elle permet d’enrichir la prestation pianistique d’un accompagnement instrumental adapté. Enfin, elle propose aux utilisateurs d’iTunes une fonction de reconnaissance harmonique qui lui permet de générer des grilles d’accords à partir des morceaux présents dans leur bibliothèque ! Sa petite sœur est Digital Piano Controller qui offre la gestion des paramètres internes du piano numérique, mais ne propose ni la lecture de partition et encore moins la reconnaissance d’accords. On notera que les deux applications sont des exclusivités iOS.

Roland propose également de nombreuses applications, mais celle qui nous intéresse au regard de notre sélection de claviers est Piano Partner 2, compatible iOS et Android. Tout comme l’application de Yamaha, elle permet de contrôler les paramètres du clavier et d’afficher les morceaux de musique de celui-ci sous forme de partitions. Elle offre également une gamme d’exercices pianistiques que l’on peut associer à un agenda pour mieux évaluer les progrès effectués. Il est enfin possible de sauvegarder des profils différents en fonction de chaque utilisateur.

L’offre est un peu plus « pauvre » chez Kawaï car les deux applications que propose le fabricant– Virtual Technician et Sound Museum – n’offrent pas la possibilité d’afficher des partitions. On peut également regretter que leurs fonctionnalités ne soient pas réunies en un seul et même logiciel.

Virtual technician (iOS) se propose comme son nom l’indique de faire office d’accordeur et de préparateur de votre piano numérique en vous permettant d’accéder au réglage des paramètres internes de votre instrument, notamment au niveau de la simulation des bruits de jeu, de pédale, de la courbe de vélocité ou de la gestion des résonances sympathiques. Et Sound Museum (iOS) gère des sonorités contenues dans le piano numérique en permettant de les sélectionner et de les combiner entre elles. Elle distille au-delà de ça quelques petites informations sur les instruments dont les sonorités sont reproduites.

Nous arrivons lentement à la fin de notre dossier, mais avant de vous proposer le détail de la sélection que nous avons retenue pour vous, il me faut vous parler rapidement des accessoires dont vous pourrez avoir besoin.

Les accessoires

Enfin, il ne faudra jamais négliger l’assise ! Ce sera un achat crucial car il en va non seulement de votre confort mais également et surtout de la santé de votre dos ! Plutôt qu’une simple chaise toujours un peu étroite et à hauteur fixe, préférez un banc qui vous permettra de vous pencher aisément d’un côté ou de l’autre pour atteindre les extrémités du piano sans vous casser la figure. Il faudra impérativement que cette assise soit réglable en hauteur pour que vos avant-bras forment un angle droit avec votre corps et que vos poignets ne soient « cassés » ni vers le haut ni vers le bas, avec le dos de votre main dans l’alignement de votre avant-bras.

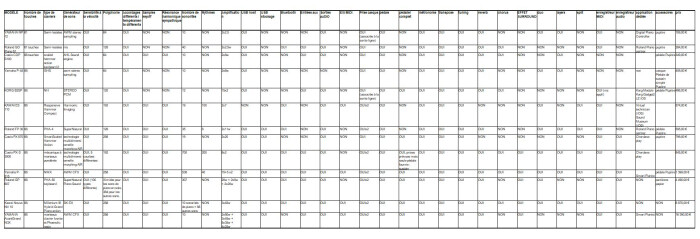

La sélection

Voilà, j’espère que ce dossier vous aura aidé à y voir plus clair ! Vous trouverez dans le tableau ci-dessous notre sélection d’instruments avec leurs caractéristiques principales :