Les degrés de la gamme diatoniques.

- 44 réponses

- 8 participants

- 2 437 vues

- 8 followers

Anonyme

Pendant que je me suis pris la tête sur la recherche de système de notation musicale alternatif, je me suis rendu compte d'une certaine incohérence dans la façon dont sont nommés les intervalles de nos gammes diatoniques.

Il serait plus logique de partir des modes extrêmes de la gamme diatonique, le lydien et le locrien l'un étant la version descendante de l'autre et que ces deux modes ne partagent qu'une note : le triton.

Lydien ==>

1 2 3 4 5 6 7 8

Locrien <==

8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1'

le ' marque des degrés descendants, je pourrais utiliser le m de mineur en l'assimilant à un concept de descendant.

Ainsi le majeur / ionien serait écrit

1 2 3 5' 5 6 7 8 ou 1 2 3 5m 5 6 7 8

L'æolien :

1 2 6' 5' 5 3' 2' 8 ou 1 2 6m 5m 5 3m 2m 8

Si cela a un sens, c'est le cas de dire, ce n'est pas du tout pratique à l'usage… introduire des degrés successifs mineurs m ou majeur M est donc une idée qu'elle est bonne, tu m'étonnes Heston !

Ainsi on arrive à cela

Ionien : 1 2 3 5m 5 6 7 8

Phrygien : 1 2m 3m 5m 5 6m 7m 8

La répititions du 5ème degré est, disons, malaisante d'autan que le triton, degré 4, n'est présent qu'en lydien et en locrien.

Il faut se résoudre à ce que le triton, pourtant invariant, change de nom.

Pour autan pourquoi introduire en plus des concepts de mineurs et majeures, que l'on peut ramener à des concepts de descendant et d'ascendant, d'harmonie positive ou négative, l'étrangeté de la quarte augmentée et de la quinte diminuée ? Non seulement le même intervalle change de nom mais on introduit pour chacun de ces changements un nouveau terme, au niveau du système d'écriture en tant que tel, il y a la quelque chose de révoltant pour mon esprit, le système devrait viser l'économie de moyen.

De suite, si on décide arbitrairement de la prévalence du mode de lecture ascendant, et que l'on accepte par praticité que le triton change de nom parce qu'il change de place, alors il faut se résoudre à définir comme pour les autres degrés des quartes et des quintes mineures ou majeures.

La quarte majeure vaut la quinte mineure et introduire d'autres vocables masque une signification non négligeable des termes mineurs et majeurs.

Sur le fond je soupçonne que cela viennent des physiciens de la musique qui ont utilisé la série harmonique déterminer des intervalles et fabriquer certains instruments. Ainsi la quinte est la 3ème harmonique ascendante, la quarte la 4ème (en fait c'est de différence en fréquence donc des divisions) mais c'est le contraire si on regarde la série subharmonique. La musique monte ET descend et cela est à mon avis plus important que l'aspect physique et d'ailleurs ce choix technique s'est projeté négativement sur le système d'écriture voire nos vues de la musique (si l'aspect descendant ou ascendant d'une mélodie est resté un élément pertinent d'analyse, l'harmonie négative concept harmonique idoine n'a été considéré que récemment).

De suite, le lydien s'écrirait (le M est implicite) 1 2 3 4 5 6 7 8 et le locrien 1 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8, une gamme majeure stricte et son contraire un mode mineur strict.

Les degrés de notre gamme de référence, le «majeur» contient un 4ème degré mineur et de suite le terme ionien est plus adapté. 1 2 3 4m 5 6 7 8

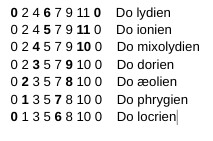

De là autre chose me chagrine, si j'écris les modes de la gamme diatonique avec seulement deux altérations (m et M) et que je suis le cycle des quintes.

1 2 3 4 5 6 7 8 lydien

1 2 3 4m 5 6 7 8 ionien

1 2 3 4m 5 6 7m 8 mixolydien

1 2 3m 4m 5 6 7m 8 dorien

1 2 3m 4m 5 6m 7m 8 æolien

1 2m 3m 4m 5 6m 7m 8 phrygien

1 2m 3m 4m 5m 6m 7m locrien.

En fait le cycle des quintes qui nous donnent nos clés peut aussi être vu comme un cycle de mode, les modulations de clé peuvent être vu comme des changements de modes.

Si j'utilise une notation numérique 0= do 11= si cela me permet de suivre aisément l'évolution de l'intervalle tritonique dans les modes (une borne est sur chaque nouveaux m).

0 2 4 6 7 9 11 12

0 2 4 5 7 9 11 12

0 2 4 5 7 9 10 12

0 2 3 5 7 9 10 12

0 2 3 5 7 8 10 12

0 1 3 5 7 8 10 12

0 1 3 5 6 8 10 12

Je ne sais trop qu'en faire, mais on peut continuer comme ça vers bas sur du Si lydien (11 1 3 5 8 10 11) et le haut du Do# locrien (1 2 4 6 7 9 11 1) étrangement l'ordre des modes n'est pas maintenu si je continue.

Je crois que le triton a un rôle que je ne comprends, il brille par sa présence comme par son absence, c'est le seul intervalle palindrome qui ne se renverse pas, sur un cadran type horloge il ne bouge pas comme les autres. La mineure harmonique présente deux intervalles tritoniques

[ Dernière édition du message le 06/02/2024 à 15:51:12 ]

- 1

- 2

Anonyme

Je reste persuadé que, de la notation à ces bases théoriques, le système a besoin d'être dépoussiéré. Un problème c'est qu'il n'y a plus d'Église pour mettre unilatéralement de l'ordre.

Arnaudio

Je n’ai absolument RIEN compris.

(au passage, harmonique est un nom masculin…)

[ Dernière édition du message le 14/02/2024 à 12:49:31 ]

Anonyme

Salut, je me suis intéressé à ton post; je l’ai lu.

Je n’ai absolument RIEN compris.

(au passage, harmonique est un nom masculin…)

Salut Arno,

Je disais cela sur un ton ironique parce que mon premier topic était un post fleuve dans lequel je dissertais avec moi même plus qu'autre chose. D'ailleurs j'ai fini par me tourner vers des recherches complémentaires et des docs dans lesquels je consignais mes trouvailles et mes interrogations.

Je n'avais aucun but d'être désagréable avec des gens qui auraient pris le temps de me lire.

J'ai fait pas mal de raccourcis, sur les choix qui nous ont amené disons de l'octoéchos et ses modes à la musique tonale.

Le ionien est devenu le mode de référence et je trouve que ce choix amène des complications dans la notation et la qualification des intervalles. Le lydien ou le locrien sont, je trouve, de meilleurs même si in fine le ionien est le mode utilisé le plus largement.

Prendre en référence le ionien introduit à tord, les notions de diminués ou augmentés, quand en se basant sur le lydien et le locrien les notions d'intervalles mineurs et majeurs suffisent.

L'autre idée que j'ai mal présenté, ou avec un vocable pas adapté, c'est la relation entre le lydien et le locrien. C'est deux gammes présentent les mêmes intervalles, l'une en montant le lydien, l'autre en descendant le locrien.

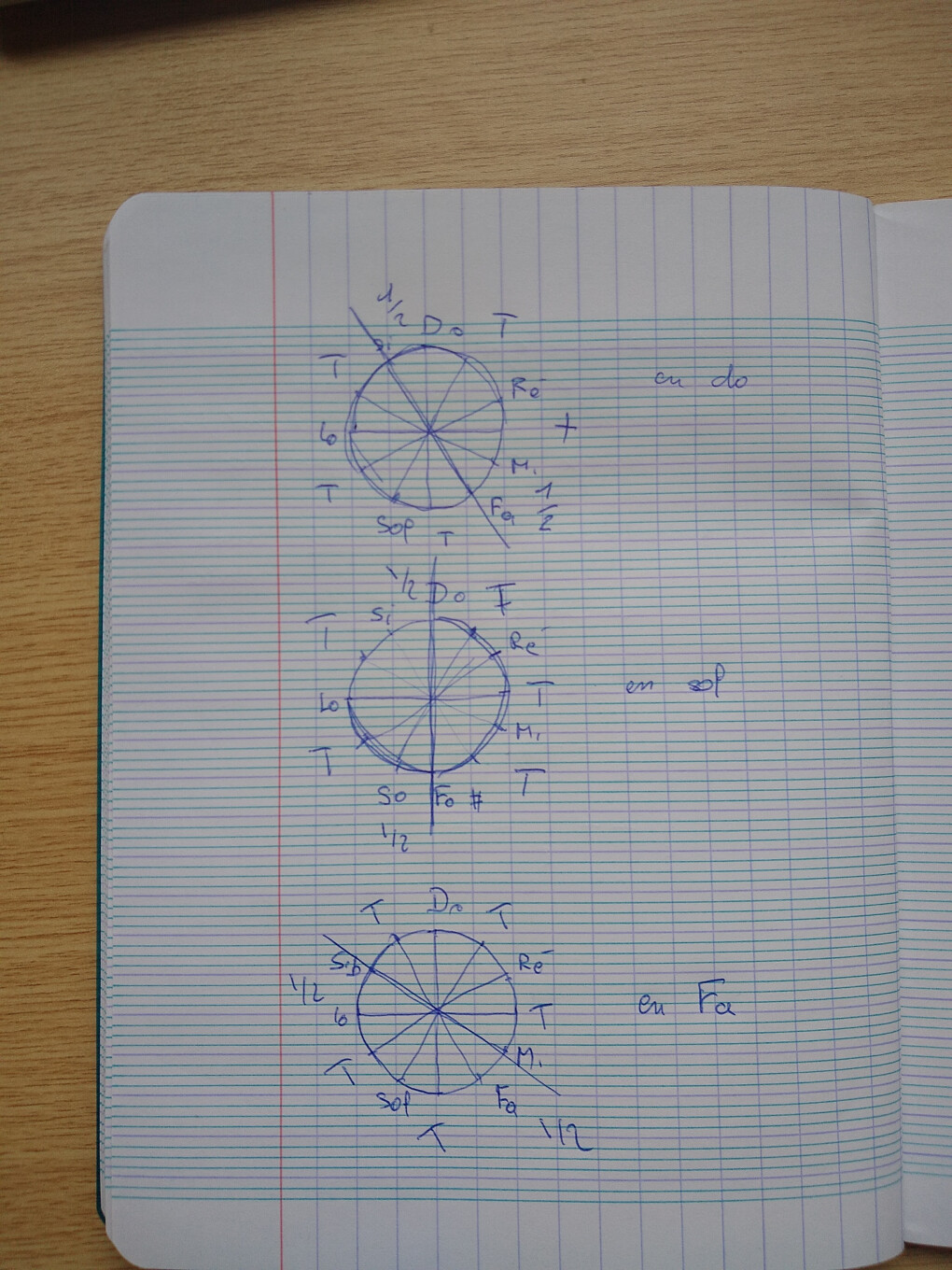

lydien => T T T 1/2 T T 1/2

1/2 T T 1/2 T T T <= locrien

De là, pendant que je faisais mes recherches, j'ai imaginé un système dans lequel les intervalles de ces deux gammes seraient identiques mais affublés d'une altération en lien avec leur nature «descendante» ( ou appartenant au locrien) ou «ascendante» (appartenant au lydien).

On peut écrire tous les modes comme des combinaisons de degrés issus de ces deux gammes qui ne partagent qu'une note : le triton. En suivant cette idée, par exemple il n'y a pas de sixtes mineures mais une tierce descendante. Je suis obligé d'expliquer pourquoi j'en suis arrivé là sinon ça va rester incompréhensible.

J'en étais arrivé là parce que en cherchent une façon d'écrire les accords compactes en donnant des informations sur leur position et sur la base d'un système de notation numérique (inspiré des travaux de Julian Carrillo), j'ai un temps pensé à grouper les notes paires et les notes impaires.

Dans un système numérique, la parité de la fondamentale et de la quinte «juste» sont toujours opposées, je pensais donc grouper les notes autour de la tonique d'une part et de la quinte de l'autre, en créant quelque chose ressemblant à un slash chord. J'entendais aussi mettre à profit la parité des notes (invisible dans notre notation) parce qu'elle lie les notes de n'importe quelle gamme à leur appartenance aux deux seules gammes unitoniques. Je cherchais à profiter de cet ordre inhérent pour ordonner l'écriture (à tord comme je vais l'expliquer).

Dans la pratique, cela ne marcha pas comme attendu, même si l'exercice n'a pas été un futile jeu de l'esprit. La codification accords mineurs et de septième mineures m'a forcé à les considérer comme des accords qui dans leur position fondamentale seraient en fait de quarte et sixtes (dans le sens de la théorie tonale).

C'est là que je fais des recherches et je suis tombé par hasard sur des vidéos présentant l'harmonie négative et qu'un lien s'est fait dans ma tête. Je ne peux pas écrire de façon consistante les accords autours de deux intervalles forts (tonique et quinte) mais en fait il n'y aurait que la tonique ou finale mais par contre deux directions : ascendante et descendante.

D'un coup je pouvais écrire, les accords mineurs comme les majeurs avec l'ajout d'un simple signe. Donc j'ai commencé à voir l'accord mineur, non pas construit comme l'empilement d'un tierce mineure et d'une quinte, mais comme un accord majeur, construit en descendant à partir de la quinte.

La suite logique de cela était de regarder les accords à quatre sons, et je n'ai su que faire de mes trouvailles que bien d'autres avant moi ont du faire.

Si l'accord mineur est un majeur «descendant» alors notre accord de septième mineure est incorrect, j'ai passé pas mal de temps à écrire les possibilités pour trouver beaucoup de palindromes et sans trouver une application pratique. Comment choisir entre un sol7 et un «Fa dim7 descendant» (composé des mêmes notes).

Notre Am7 serait un «Gm7 descendant», entre le Fmaj7 ascendant un Am7 descendant, on ne peut pas dire, mal de tête garanti.

La seconde partie de mon post était complètement décousue, je ne voulais pas poster un roman comme c'était hors sujet, au final c'est incompréhensible, j'aurais du m'abstenir.

Entre le système de notation numérique de Carrillo et mes trouvailles, certains concepts ont pris à mes yeux une autre couleur.

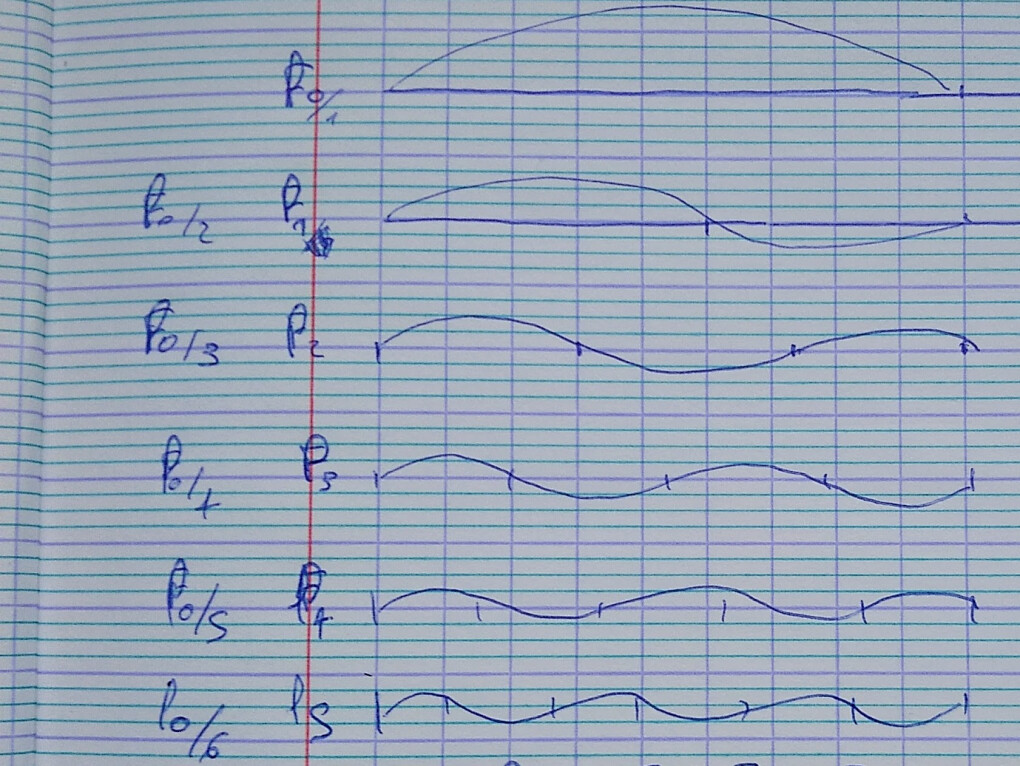

Par exemple, en classant les modes selon le cycle des quintes (mode de Fa = lydien, mode de do = ionien, etc) et en transposant en Do, j'ai remarqué un déplacement régulier de l'intervalle tritonique.

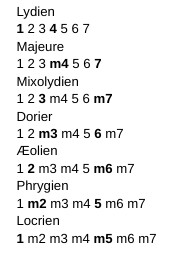

Dans le système de notation de Julian Carrillo 0=Do 2=Ré 4=Mi etc 9=La 11=Si, du Do lydien vers le Do locrien :

1 2 4 6 7 9 11 0

0 2 4 5 7 9 11 0

0 2 4 5 7 9 10 0

0 2 3 5 7 9 10 0

0 2 3 5 7 8 10 0

0 1 3 5 7 8 10 0

0 1 3 5 6 8 10 0

Je me suis aussi rendu compte que quand la théorie tonale parle de modulation, cela peut être assimilé à des changements de mode. Module de Do majeur à Fa majeur, revient à jouer en Do mixolydien par exemple.

J'ai l'impression que pour des raisons de praticité et la création d'un système puissant, le pourquoi du comment derrière tels ou tels choix historiquement fait par l'Église s'est un peu perdu. Si quelqu'un a des pistes (comprendre des ouvrages/livres) pour connecter tout ça je suis preneur même si j'ai conscience de la difficulté qu'ont les musicologues à remonter dans le temps.

Ils n'avaient pas internet les scribes de l'ancien temps, entre erreurs d'interprétation, de traduction, voire de compréhension, des pratiques de certains groupes il y a pu avoir des ratés et des explications des «pourquoi du comment qui se sont égarés». Je ne sais pas si c'est plus clair.

L'avantage de la notation numérique c'est que les notes peuvent être représentées sur un cadran d'horloge. L'intervalle tritonique ne se renverse pas, il n'a pas de sens, d'une certaine façon il «tourne» deux fois plus vites que les autres intervalles. Je ne peux pas l'expliquer sans dessin et autres choses mais il y a là quelque chose d'important qui m'échappe. Je pense que le cadran d'horloge a été et reste un outil puissant de l'analyse de la musique mais la trace semble s'être perdue.

J'ai édité pour plus de «clarté» si on peut dire, la chose ne l'étant vraiment pour moi.

[ Dernière édition du message le 05/03/2024 à 11:40:28 ]

Anonyme

Ach, Monique, Monique

On est trois, c'est jouble

=> []

Arnaudio

Tout cela manque de rigueur, d’organisation, d’exemples concrets, et la grammaire et l’orthographe approximatives n’arrangent rien.

Anonyme

Le status particulier de quarte et de la quinte, juste, est un héritage venant de calculs savant qui de nos jours ne le sont plus. Les grecs anciens définissaient le «ton» comme la différente entre la quinte et la quarte, entre 3/2 et 4/3 donc 9/8 (et six tons ne font pas un octave d'où des polémiques à n'en plus finir).

La quinte et la quarte sonnent bien, au milieu le triton… C'est le seul intervalle, dont le renversement est lui même et qui pour autant n'a pas de nom. Alors on a une quarte augmentée et une quinte diminuée.

C'est pas grave mais d'une façon ça l'est, c'est comme en Informatique les ennemis jurés, le «little endian» et le «big endian». Il faut choisir arbitrairement un sens de lecture pour le hardware. Il faut aussi définir le nombre de bit et leur poids.

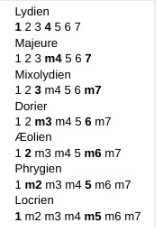

Si je prends le sens classique, mélodique ascendant strict.

Le lydien me permet de déterminer tous les intervalles.

Tonique

Seconde majeure (qui renversée donne la septième mineure).

Tierce majeure (qui renversée donne la sixte mineure)

Le triton (fidèle à lui même)

La quinte «juste» (qui renversée donne la quarte «juste»)

La sixte majeure (qui renversée donne la tierce mineure)

La septième majeure (qui renversée donne la seconde mineure)

L'octave.

Je pourrais faire de même si la convention utilisait sur un sens mélodique strictement descendant en m'appuyant sur le locrien. Je ne le ferais pas pour ne pas inutilement complexifier mon propos et parce que ce n'est pas la norme qui a été choisi (bas Moyen-Âge / début Renaissance ?).

Si je m'appuie sur notre majeur, le mode ionien, je ne peux pas faire ce que j'ai fait ci-dessus (c'est à dire définir tous les intervalles contenu dans l'octave).

La preuve en image

Tonique

Seconde majeure (qui renversée donne la septième mineure).

Tierce majeure (qui renversée donne la sixte mineure)

La quarte «juste» (qui renversée donne la quinte «juste»)

La quinte «juste» (qui renversée donne la quarte «juste»)

La sixte majeure (qui renversée donne la tierce mineure)

La septième majeure (qui renversée donne la seconde mineure)

L'octave.

L'intervalle du triton n'est pas défini. Alors bien sur je peux le retrouver entre la quarte et la septième majeure, mais si je considère mon octave comme 12 bits de poids différents quand j'arrive sur le septième bit ben je ne sais pas ce que c'est.

Ce que je veux dire c'est que je ne pense pas que l'on pourrait penser un hardware de cette façon, un des bits d'une certaine façon a un poids indéfini.

Cela revient à dire que même si ce n'est pas la forme et de très loin qui sera retenu le plus couramment dans «la musique», la structure sur laquelle on devrait s'appuyer pour identifier nommer et identifier les intervalles, c'est Fa Sol La Si Do Ré Mi et non Do Ré Mi Fa Sol La Si.

Donc, notre degré IV devrait en fait être noté b IV.

En continuant dans un logique, un peu hardware, il n'y a pas besoin d'introduire de modificateur supplémentaire, pire cela dénature une partie des modifications qui se propagent de proche en proche lors de changement de modes fait dans un ordre donné. Je redonne la preuve illustrée.

J'utilise une notation numérique, empruntée à Julian Carrillo, 0=Do 2=Ré 4=Mi etc 9=La 11=Si.

On voit un déplacement régulier l'intervalle tritonique vers la gauche.

On peut lier ce déplacement à l'apparition des intervalles mineurs.(edité boulette inside…little endian definitivement )

«Doesn't compute» pour citer un Star Wars, but it does compute !

On voit que le triton ne peut avoir un nom unique, il change de tétrachorde entre le Lydien et le locrien et passe de 4ème degré à 5ème degré.

Bref, il y a une logique et une cohérence à voir les choses comme cela que je ne retrouve pas dans l'approche habituelle.

Je muris ma réflexion sur le rôle du triton et son déplacement. OK l'intervalle tritonique se déplace mais dans quoi ?

Et bien c'est simple pour le savoir il suffit de soustraire ses deux bornes à nos échelles heptatoniques. Je l'ai fait le résultat m'a surpris.

Je m'attendais à retrouver les 5 positions de notre bonne vieille pentatonique, mais je ne savais pas ce que j'allais retrouvé aux extrêmes du spectre.

Je l'écris pour que ce soit clair (même ordre que sur les captures inclues dans le post, le x marque les notes soustraites)

x 2 4 x 7 9 11 x en intervalle 1 2 4 5 6 =» forme de la penta majeure de Sol

0 2 4 x 7 9 x 0 en intervalle 1 2 3 5 6 8 =» penta majeure de Do

0 2 x 5 7 9 x 0 en intervalle 1 2 4 5 6 8 =» forme de la penta majeure de Fa

0 2 x 5 7 x 10 0 en intervalle 1 2 4 5 7m 8 =»forme de la penta majeure de Sib ou Sol mineur

0 x 3 5 7 x 10 0 en intervalle 1 3m 4 5 7m 8 =» forme de la penta majeure de Mib ou Do mineur

0 x 3 5 x 8 10 0 en intervalle 1 3m 4 6m 7m =» forme de la penta majeure de Ab ou Fa mineur

x 1 3 5 x 8 10 x en intervalle 1 2 3 5 6 =» forme de la penta majeure de Réb ou Si mineur

Je vais devoir étendre vers le haut pour savoir si je reconnais un motif pertinent.

Ce que je remarque, c'est que en harmonie négative le majeur/ionien s'oppose non pas à l'æolien mais au phygien. En réduisant la problématique à une approche pentatonique, le mode æolien, soustrait de l'intervalle tritonique, reprend bien les intervalles de la pentatonique mineure telle qu'on la définit. Il est interessant de savoir que la logique pentatonique, de notre côté du monde au moins, prédate très largement l'approche heptatonique. En chant grégorien, les modes / ambitus / ambitus étaient anhémitonique mais incorporaient l'intervalle trihémitonique (nom pompeux tiré direct du wiki pour dire 3 demi tons). En modulant il est possible d'incorporer des notes manquantes mais elles sont comme nos notes étrangères.

Bref, ça prend un temps infini de poster. J'arrète là. Je verrai à me reprendre la tête la prochaine fois que j'ai le temps

[ Dernière édition du message le 05/03/2024 à 22:52:42 ]

Anonyme

Je me suis essayé à des notations musicales, en particulier celle proposée par Julian Carrillo. Cette notation s'appuie sur des chiffres de 0 à 11.

Cette présentation de l'octave s'adapte parfaitement à un cadran d'horloge.

J'avais remarqué une spécificité du triton par rapport au autres intervalles, la valeur de l'intervalle est identique dans quelque sens que l'on tourne sur le cadran : 6h.

Reste que j'avais du mal à mettre en image, cette différence avec les autres intervalles : j'aurais du prendre l'horloge en entier, avec ses deux aiguilles, et non simplement le cadran.

De suite, il est plus facile d'illustrer les relations entre intervalles inversés.

Ex. l'intervalle Do Mi s'écrirait sur une horloge, grande aiguille 12 (même chose que le zéro, midi/minuit), petit aiguille 4 : 12h20.

Dans l'autre sens, c'est à dire si l'ordre de lecture entre les aiguilles était inversé, on lirait 4h00.

Cette relation unie, en l'espèce la tierce majeure et la sixte mineure, tous les degrés à l'exception du triton.

Si le place l'intervalle au milieu du cadran, l'analogie horaire est rompu. Sur le cadran, je vais lire, en utilisant les deux sens de lecture utilisés précédement, 12h30 ou 6h00. Pour autan, en musique cela est indifférent, l'orientation de l'intervalle est indifférente,

De suite, pour tout décalage horaire impaire (1 heure, 3 heures, etc. dans notre système très couramment 7heures), il faut 12 mouvement pour partant d'un position, une heure, y revenir.

Le triton est un axe non orienté, il complète ce cycle en seulement 6 mouvements. Les six axes possible sont midi-6heures, 1h-7h, 2h-8H, 3h-9h, 4h-10h, 5h-11

Ayant remarqué cela, je me suis dit que cet axe de symétrie, coupant le cadran en deux devait, 1 avoir été remarqué par de nombreux autres que moi, et avoir été mis à profit dans le système, d'une façon ou d'une autre. Comment ? Je ne sais pas.

D'une certaine façon, j'ai l'impression de faire une forme de rétro-ingénieurie, du passage du système de classification qui avait cours dans le Haut Moyen-Âge, au système des «clés d'Église».

Pendant, un temps, cette constation dont je ne savais que faire, m'a aveuglé quand d'autres éléments, sous mes yeux notamment dans les wiki français et allemand touchant au Plain Chant et aux modes grégoriens. En particulier les section du wiki français traitant des «modes grégoriens primitifs» et les parties faisant allusion à comment «l'accord» était réalisé. Ce terme est à comprendre comme accordage.

J'aime l'approche de ces moines s'appuyant sur les facilités qu'a l'instrument primordial, la voix, a chanter certains intervalles (mais aussi à l'approche microtonale). C'était avant la «mécanisation», l'industrie, bien avant les ouvriers auxquels en retirant de leurs mains leurs outils ont a symboliquement coupé les mains, aux musiciens… ont a coupé la voix. Normalisation des procès, reproductibilités des pièces, infaillibilité de l'Église, intervalles froidement mathématique, et la création d'un modèle cohérent englobant «tout», modèle jamais complété vraiment, évoluant. On peut faire le parallèle avec la tour de Babel, le système plus limité, plus heuristique aussi d'une certaine façon, des moines à lui permis d'ériger des cathédrales, elles bien finies. Les systèmes qui prirent la suite ont bien sûr leurs chefs d'œuvre, mais l'âge de l'industrie était déja en route… le rouleau compresseur comme dit B. Wolfe dans Limbo, qui mènerait à la standardisation finale, le tempérament égal autorisant toutes les permutations.

NB bis je dois dire que le livre «limbo» a changé ma façon de voir le monde, assez profondément.

Donc je pensais que le triton n'était pas orienté et je constatais sans comprendre (mon cadran sans aiguilles) son mouvement régulier dans les modes de la gamme de Do que j'ai écrit ici plusieurs fois de plusieurs façons. Je l'ai donc retiré, des dites séries de notes pour retrouver des pentatoniques de tonalité plus ou moins voisines.

En complétant mon analogie, du cadran vers l'horloge, il est en fait attendu que l'intervalle tritonique, se déplace. Le déplacement d'une quinte correspond à 7 heures, il n'en faut que six pour que le triton fasse le tour du cadran, donc le résultat attendu est que le triton, l'axe coupant le cadran en deux, se déplace d'une heure à chaque saut de quinte.

Ce résultat est attendu, donc faisant suite à cette constatation, ma pensée suivant a été, ce résultat est-il voulu. En fait, L'Église aurait pu faire en sorte que l'apparition des clés suive un ordre autre que celui des quintes (ou inversement des quartes), des tierces mineures par exemple, elle ne l'a pas fait.

Pourquoi ? je ne sais pas mais j'ai cherché.e

J'en reviens à ce qui était sous mes yeux, les pentatoniques, celles que j'avais écrites en supprimant le triton, et celle dont «me» parlait l'article de wikipédia cité plus haut.

J'ai envisagé une construction alternative à la gamme majeure, non pas comme une série d'intervalle dérivés d'intervalles savant, mais comme la juxtaposition de gamme pentatonique plus aisément déterminés de proche en proche par des chanteurs exercés.

Je vais donner des exemples avant pour mieux expliquer mon idée :

Prenons les notes de trois penta mineures.

Ré Fa Sol La Do Ré

La Do Mi Ré Sol La

Mi Sol La Si Ré Mi

On voit aisément que ses séries de notes sont voisines. Les moines lors de modulation devaient passer par ses notes lors de leur modulation mais ils ne les amalgamaient pas.

Ils voyaient ses trois séries comme le même mode, ayant des finales et des teneurs différentes. Le Si n'était en aucun pas assimiler à la «sensible» du Do.

Amalgamation des trois gammes ci-dessus donne les notes de la gamme diatonique. Très bien, si cela est le cas, ce construct et la capacité technique a reproduire certaines notes et certains intervalles, auraient de proche en proche introduit l'usage d'intervalles nouveaux, Je ne sais pas, je ne connais pas de sources (je suis preneur si certains en connaissent) qui documente le dessous des cartes, et ceux qui a amené l'Église à faire les choix qu'elle a fait.

Cependant, j'ai remarqué autre chose, en faisant une sorte d'analyse volumétrique des trois séries de notes ci-dessus ajoutées les unes aux autres.

Je trouve 3 Ré, 3 La, 3 Sol, 2 Do, 2 Mi, 1 Fa, 1 Si.

Étonnamment, dans ce que l'écrasante majorité des gens reconnaîtraient comme la gamme majeure de Do, on aurait pu s'attendre à ce que le Do soit parmi les notes apparaissant le plus souvent.

Il n'en est rien. Comme pour les mouvements du triton, je n'ai d'abord quoi su faire de ce résultat. Il pourrait, simplement, ne pas être pertinent, pour autant j'ai continué à y chercher un sens, d'aucun a dit «cherchez, vous trouverez».

J'ai un temps cherché du côté de la symétrie «axiale» en me servant de la représentation en cadran/horloge.

Si je m'en tiens à la penta de La mineur La Do Ré Mi Sol La, le mode pentatonique présentant une symétrie axiale est le mode du Ré. Si je me sers de hauteurs relatives et que je positionne le Ré à midi alors dans le sens de lecture classique et en appairant les degrés qui se complètent on lit :

0h00 (midi ou minuit), 2h50 et 4h35. Les notes constituant l'intervalle tritonique se trouvent sur un ligne orthogonale à l'axe vertical permettent de reconstituer le mode dorien en Ré. À ce stade, j'étais incapable de dire si il fallût lire 3h45 ou 9h15, je pensais que cela n'avait pas vraiment d'importance (même intervalle 3 tons, 6 heures dans un sens ou dans l'autre).

À ce stade j'ai commencé à penser que j'avais surévalué l'importance de cet intervalle dans l'édifice logique que j'essayais de déconstruire, de détricoter. Le mouvement que j'avais remarqué, plus qu'un résultat attendu, serait un résultat construit par l'action de mécanismes autres, dans cette hypothèse il reste un marqueur, un indice de l'existence de ces possibles mécanismes.

À ce stade, je suis revenu à la façon dont les moines faisaient l'accord, couramment finale ton 2 1/2 Ton (ex Sol La Do).

J'ai donc organisé les gammes pentatonique de façon à obtenir cet agencement d'intervalles. Une symétrie plus connue, moins graphique, plus algorithmique, m'est alors apparue.

Sur les 5 modes / positions de la gamme pentatonique, 3 peuvent être décrites comme la succession de motifs découpant l'intervalle d'une quarte en deux, des tétrachordes incomplets.

La forme mineure R + 1,5 ton + 1 ton, forme répétée après la quinte pour revenir à la fondamental (R).

La forme dorienne R + 1 ton + 1,5 ton, forme inversée ( 1,5 + 1) après la quinte pour revenir à la fondamentale

La forme mixolydienne R + 1 ton + 1,5 ton, forme répétée après la quinte pour revenir à la fondamental.

Dans les deux autres formes, majeure et phrygienne, les tétrachordes incomplets ne sont pas bornés. Je pense que c'est sur cette différence que pourrait se f aire la distinction entre les formes plagales et authentes des modes grégoriens «défectifs» (= pentatonique) pour employer le terme que j'ai trouvé dans les écrits d'un contributeur au site du conservatoire de Limoges, s'intéressant aux musiques anciennes «modales» M Delaunay (j'encourage les lecteurs à lire son carnet).

C'est là que les choses deviennent intéressantes, quand on passe d'échelles de 5 à 7 notes. Les modes à cinq notes présentant la répétition d'un motif sur leurs deux tétrachordes incomplets ne sont pas ceux qui étendus à sept notes présentent cette caractéristique.

Ex dans notre Do.

Sol La Do Ré Mi Sol, cette position évolue vers le mixolydien (rupture de la symétrie), quand Do Ré Mi Sol La Do nous donne le majeur lui présentant cette symétrie.

Je pense qu'à l'époque des «modes primitfs» du plain chant, chez les Carolingiens il y a un bail, ces deux «modes/positions» auraient été décrit les formes plagales et authentes du même mode.

Je vais arréter là pour ce post. Je reviendrai plus avant sur l'évolution de mon enquête. À ce stade, je me pose la question de savoir si le système des clés d'Église n'a pas été instauré dans un logique de modulation de gamme pentatoniques, la création d'une échelle heptatonique étant un effet secondaire de cette mise en ordre des modulations. L'harmonie a été inventée des siècles et des siècles après les clés d'Église.

Mon préssentiment c'est que, contrairement à mon hypothèse première, si indifféremment du sens considéré le triton reste un intervalle de trois tons il a un «sens». L'intervalle est d'un côté coupé en 3 de l'autre en 4 ( 1+1+1 et 1/2+1+1+1/2). Toutes les 6 heures le sens du triton s'inverse, comme la marée, le saut par quinte permet, le décalage d'une heure du l'axe du triton sur l'horloge (un ligne droite, les aiguilles sont en opposition) et l'inversion. Ce mouvement correspond avec l'altération

Cette propriété n'est pas recherché mais le resultat construit, marquant l'apparition des altérations à l'armature, par la mise en ordre de pentoniques voisines partageant trois notes.

Anonyme

C’est pas faute d’essayer mais la petite aiguille indique l’heure et la grande les minutes.

Citation de Elyon76 :J'ai avancé dans réflexion sur la place du triton et la place qu'un cadran d'horloge dans la musique.

De suite, il est plus facile d'illustrer les relations entre intervalles inversés. pour reprendre l'image

Ex. l'intervalle Do Mi s'écrirait sur une horloge, grande aiguille 12 (même chose que le zéro, midi/minuit), petit aiguille 4 : 12h20.

Ensuite… et bien non. J’ai arrêté de suivre. Voire

Effectivement je me suis trompé, je suis un peu dyslexique à la fois, la droite la gauche ce genre de choses, en faisant un effort ça passe mais même en relisant je passe à côté souvent… c'est pas évident de taper un pavé, au fil de la plume, je déroule ma pensée, incorrecte ou pas ce n'est pas le sujet, comme dans un journal.

J'essaie d'être aussi en ordre que possible mais je n'est qu'une visibilité de qqls lignes. Je devrais taper dans un traitement de texte… ça limiterait la casse… là je ne le fais pas…

L'utilisation de l'horloge reste un bon outils, je ne sais pas si il ne me vient pas d'un souvenir de la prime enfance. C'est brumeux mais des essais pédagogiques sur le dodécaphonisme ont été menés pour sûr. Le cercle est un outils ancien qui pré-date, les chiffres arabes, les portées (d'abord à 4 lignes puis à 5), il est encore largement utilisé. Je mettrais mon explication au propre est probablement pour moi seulement (y compris sur les penta, à une époque il n'y avait que 7 notes, dans les premières ajoutés, je crois du moins, et apparu le Si b puis le F#, je vois une explication possible pour le passage du ré vers le do comme base du système aka avoir 3 penta voisine dans lesquelles le Do est présent).

Le cycle des quintes tout le monde connait, personne ne se demande pourquoi ça marche. L'apparition des altérations suit le déplacement du triton mais la structures des intervalles aussi.

Il faudrait réécrire ça

en utilisant non pas des chiffres de 1 à 7 en les altérant, mais des Tons et demi Tons.

On voit très bien le déplacement et l'inversion.

Si j'écris l'octave de Fa à Fa coupé en deux par le triton : T T T // 1/2 T T 1/2

On inverse (6h) 1/2 T T 1/2 // T T T on décale vers la gauche (1h) T T 1/2 // T T T // 1/2 c'est à dire le majeur.

Etc, décalage de 7heures. Je suis ouvert à d'autres explications, tant que ça marche.

J'ai re-consulté des liens, je vais lâcher l'affaire sur l'Histoire de la musique, les liens que je consulte son trop synthétiques et amènent à des raccourcis foireux (voire en contiennent). Dans un article wiki que j'ai consulté les notations modernes sont mentionnées comme telles mais les illustrations musicales étaient anachroniques par rapport au sujet traité. Je me suis rendu compte que j'ai du amalgamer des époques… alors un ou deux siècles c'est pas lourd par rapport à mille ans mais tout de même… Je reconnais mélanger un peu certaines choses.

Je vais donc conclure est en rester là (nb bien sûr je répondrais si il y a des réactions).

[ Dernière édition du message le 12/03/2024 à 19:56:41 ]

Anonyme

Arnaudio

Sinon je viens de capter ton avatar, pas mal Pierre de Rosette. Templier à tes heures perdues ?

À qui s’adresse cette question ?

Anonyme

Pour le topic, je n'ai plus grand chose à dire qui ne soit complètement HS.

Dérouler ma pensée par écrit m'a permis d'avancer dans la façon de je m'approprie la théorie musicale.

Je trouve plus musical de partir du mode majeur, en le comprenant comme deux tétracordes dans lesquels un motif se répète à l'identique, plutôt que de partir du mode lydien dans lequel l'espace de trois tons entre le Fa et Si séparant l'octave en deux. Si comme je l'ai montré en me référant à une horloge, la mécanique cyclique du cercle des quintes suit les déplacements de cet axe, je vois les modes lydien et locrien (qui n'ont pas d'existence officielle dans la théorie tonale) maintenant plus comme des forme plagales des gammes majeure et mineure.

Pour le vocabulaire, je reste insatisfait du fait que tout ne soit pas aussi clair que sur la partition, sur laquelle ne figurent que des # et des bémols + le bécarre.

Pour avoir regardé les vidéos de présentation de l'harmonie et de solfège que partage gracieusement, Jean-Louis Favre (*), je soupçonne qu'une partie de l’ambiguïté que je vois de le vocabulaire, décrivant indifféremment les degrés de la gamme que l'on harmonise, les degrés des accords, la qualité des accords, les intervalles viennent d'abus de langage, sur la base de termes empruntés à la théorie tonale et dont l'usage a été étendu sans redéfinition formelle ou unanime.

Site et chaine youtube : gradus ad Parnassus en référence à l'ouvrage de JJ Fux sur le contrepoint.

[ Dernière édition du message le 15/03/2024 à 14:53:35 ]

Gronoeil Vert

Tamen pax et amor, oscula.

Anonyme

...Ou alors peut-être qu'un peu d'histoire de la musique permet de voir les choses autrement ?

Clairement l'Histoire de la musique permet de mettre les choses en perspective et de comprendre certains choix, le système s'est construit de proche en proche.

Paradoxalement, c'est l'intérêt pour l'Histoire de la musique qui m'a amené à m'interroger sur la pertinence qu'il y à maintenir telles ou telles écritures.

L'Histoire de la musique me semble un sujet difficile à aborder, extrêmement compliqués. Plusieurs théories ont existé et existent encore simultanément. Les contraintes techniques nécessaires à la création d'instruments ont imposé des restrictions que les vocalistes (ou les musiciens dont les instruments ne produisent pas de notes fixes) ne connaissaient pas.

Le tout est souvent empreint de spiritualité et d'hermétisme. Je crois que certains savoir étaient jalousement gardés, certains pourrait l'être encore…

Pour compliquer le tout les sources quand elles sont disponibles nécessitent des connaissances d'initiés. Les textes sont difficiles à lire, le vocabulaire a évolué, les usages de tels ou tels mots courant aussi, la syntaxe peut varier, bref il faut une connaissance avancée de l'époque qui dépasse le contexte musical.

Je vais néanmoins continuer de chercher des explications alternatives et à creuser du côté de l'Histoire de la musique.

J'aimerais comprendre comment fonctionne l'espèce d'arbre (je n'ai plus le nom là) utilisé à Constantinople pour enseigner l'octoéchos. Je cherche aussi une explication à l'image (XIIème siècle dans le sud de la France, les troubadours) utilisée dans l'article allemand sur les clés d'église.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intonationsformeln.png

Je vais aussi creuser du côté des travaux de Constantin Brăiloiu. L'harmonie, ça ne me parle pas, j'ai l'impression d'être face à un jeu de morpion dans lequel toutes cases sont déjà cochés. Pour autant, elle ne rencontre (presque) que des exceptions. Bien sûr on peut expliquer, par des substitutions diverses et variées, la chose étant que dans la plupart des cas, dans les musiques populaires, ces substitutions ne sont pas considérées comme telles par les artistes qui composent ou accompagnent leurs chants.

Je pourrais apprendre des progressions complexes, etc. mais ce n'est pas une démarche sincère,

Au final, ce serait un jeu d'écriture plus que le développement d'une idée mélodique.

Je suis un musicien, très très médiocre, je ne remets pas en question la sincérité du travail de musiciens accomplis, mais ce n'est pas outil adapté pour moi. Des mecs eux talentueux et connus disent la même chose (je pense à une vieille interview de Slash reprise et commentée par un youtuber dont l'approche me parle).

La pentatonique est une bonne base, mais je l'avais toujours considéré comme une sous partie de la gamme diatonique, ou alors une série de quinte sans trop voir ou cela menait, quand elle clairement sa logique à elle. Je posterai peut-être un autre pavé la-dessus, je remarque tout un tas de choses et je ne trouvent pas d'explications qui me satisfassent. Je vais laisser ça, se tasser avant de reposter.

Bon weekend.

[ Dernière édition du message le 18/03/2024 à 10:54:08 ]

Anonyme

Le pentacorde de Fa est plus que majeur, celui de mi plus que mineur. C'est ce que j'attendais par forme ascendante et descendante, l'une avec des degrés tous «majeurs», l'autre tous mineurs.

Le locrien n'est pas pris en compte dans les enseignements anciens parce que par définition, les pentacordes décrivent les 5 notes de la fondamentale à la dominante et n'est inclus un seul demi-ton. Le locrien contient deux demi-ton entre la fondamentale et le 5ème degré qui en plus est une quinte diminuée.

Au final, le rôle de la dominante, du premier harmonique impair (et de son renversement) est plus déterminant comme je l'ai dit.

J'ai compris cela, j'ai vu les types de symétrie dans des tétracordes, si on connaît le type de symétrie on peut n'a besoin que d'un tétracorde pour déterminer la gamme.

On pourrait ramener cela au triton, mais il faut moyen pratique de connaitre «son sens» c'est à dire comment est partagé l'intervalle de 3 tons, d'un côté en trois intervalles d'un ton, de l'autre en quatre, deux de 1/2 ton et deux d'un tom.

Le pentacorde lève l'ambiguïté.

[ Dernière édition du message le 26/03/2024 à 11:00:34 ]

titison

Le pentacorde lève l'ambiguïté.

Je ne sais pas bien pourquoi, mais j'adore cette phrase !

Anonyme

Le tierce majeure se renverse en sixte mineure, il ne serait pas choquant qu'une quinte majeure se renverse en quarte mineure, plutôt que d'avoir un quinte juste qui se renverse en quarte juste. C'est pas la mer à boire non plus, je vis avec depuis des décennies et je n'avais pas refouler un besoin brûlant de poster sur le sujet.

Pour illustrer le problème de symétrie et comment la considération d'un pentacordes le résout, j'ai fait un dessin (moche) qui montre qu'avec 4 notes, Do Ré Mi Fa, on ne peut pas reconstituer la gamme, il faut connaître de quel côté le triton est coupé en 3 (ou 4). On voit aussi le décalage de + ou - 7 heures (de la structure des intervalles) en partant du Sol majeur, vers Do ou Fa

On ne peut le faire que quand le triton est à «midi», en sol dans l'exemple, dans l'exemple il est découpé en trois.

Le pentacorde lève l'ambiguẗé (

[ Dernière édition du message le 26/03/2024 à 11:02:44 ]

Anonyme

Citation :Le pentacorde lève l'ambiguïté.

Je ne sais pas bien pourquoi, mais j'adore cette phrase !

Tout pointe… vers le contrepoint

Anonyme

Il faut revenir à la série harmonique, comme on la conçoit en musique c'est à dire une corde vibrante divisé successivement par les nombres entiers naturels (1, 2, 3, 4, 5, etc). Cette série a permis de choisir de définir la hauteur de notes, mais il y a plusieurs façon de procéder, et pour permettre les changements de tonalité, il a fallu tempérer les notes qui avait été choisie. Il y a plusieurs façon de procéder et toute ne sont pas équivalentes.

Je me permets un apparté, ceux qui s'amuserait avec la représentation en horloge, se rendront compte, que contrairement à la permutation circulaire des notes comme je l'avais présenté «à plat» au début (de 0 à 11*, ne fonctionne qu'un certain nombre de fois, le déplacement de sept heures, correspond à une inversion des divisions de part et d'autre du triton (3/4 vers 4/3) et un mouvement supplémentaire, après 5 mouvement de 7 heures, on revient là ou on a commencé, une inversion (6 heures) et en cumulé 6 mouvements du 1h. Il faut choisir une nouvelle origine pour rester dans «les clous» des résultats obtenus par permutation circulaires.

Je pense qu'il y a des notions de voisinage de notes, si on prend des pentatoniques et on les déplacent d'une quinte on remarque que quand une note entre dans la série elle reste présente dans 5 séries avant d'en sortir.

J'en reviens à la série harmonique, j'ai fait un dessin avec les premiers harmoniques de la série, ce qui devrait suffire pour exposer ce que j'ai à dire.

L indique des durées, les fréquences sont l'inverse des durées. Il est plus aisé de partir des périodes.

On peut retrouver les ratios utilisés historiquement en faisant des différences d'un harmonique à un autre, ce qui se fait par division d'ailleurs on dira plus de l'un sur l'autre.

Je vais essayer d'illustrer que certaines distinction de «qualité» (juste majeur mineur) n'ont pas nécessairement un fondement physique, et ne suit pas la hiérarchie des opérations que l'on effectue dans cette série.

1) Octave

L0 / L1 = 1/2 en fréquence cela s'inverse 2/1 donc un doublement de fréquence

2) la quinte «juste»

L2 / L1 = 3/2

3) la quarte «juste»

L3 / L2 = 4/3

On remarquera que c'est l'un est l'inversion de l'autre, L1 et L3 sont la même note à l'octave. Les ratios représentent «le chemin qu'il y a de Do à Sol, la quinte, et de Sol à Do. Le battement d'un sol contre do du même octave et l'octave de ce do.

4) La Tierce «majeure»

L4 / L3 = 5 / 4

Le ration peut être compris comme le battement de la tierce majeure contre sa fondamentale, calcul de même «nature» que dans le 2)

5) La Tierce «Mineure»

L5 / L4 = 6 / 5

C'est là que, insidieusement, sans y réfléchir les choses changent.

Il faut voir quelles périodes (donc fréquence) la série a créé jusqu'alors : L0, L1, L3 sont les octaves de la même note. L2 et L5 aussi, L4 : 3

Les ratios sont déterminés entre la période fondamentale, et ses octaves, et deux premières divisions impaires de cette période initiale.

Là tout change. Si les «choses avait continué leur bout de chemin» serait apparu le rapport de L4 à L7 (L7 représentant L0 / 8 donc le 3ème octave de la fondamentale).

Ce ratio serait de 8 / 5, ce que représente la sixte mineure.

Le ratio que nous obtenons à sa place correspond aux battement de L4 contre l'octave de L2. La tierce mineure entre un mi et sol et non en référence à la fondamentale si c'était un Do. Ce ratio est inversable en divisant L5 par le prochain octave de L2

Et ça ne fait qu'empirer et je ne vais pas continuer.

De là plusieurs remarque :

* si la quinte et la quarte sont juste parce parce que produites par le battement de la première harmonique impaire contre les deux premiers octaves de la fondamentale. Alors, la tierce majeure et la sixte mineure le sont tout autant.

* si la quinte et la quarte sont juste parce parce que produites par le battement de la première harmonique impaire alors, la tierce «majeure» et la sixte «mineure», liées par les mêmes mécaniques (battements du second harmonique impair contre la fondamentale et ses octaves) sont mal nommées, elles devrait être majeure toute les deux.

* si on admet que les intervalles précédents soient nommés mineur et majeur, alors il n'est pas cohérent de nommer l'intervalle entre la tierce et la quinte tierce mineure. Si on suit un logique d'éloignement du son à la fondamentale, elle n'est pas de même nature : c'est le ratio du deux sous produits de la fondamentale sans lien de résonance avec elle

Si on suit une hiérarchisation des intervalles, cette tierce mineure telle que déterminée correspond plus à la sixte majeure de la quinte, d'autres termes que mineur/majeur aurait du être introduit.

Au final, c'est un gros bordel et des arbitrages ont été faits parce que quand l'on ramène tous ces sons dans le même octave, il est normal de vouloir manipuler des degrés successifs.

Vu les incohérences, je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux de traiter différemment la quarte et la quinte… à ce compte là.

D'autant plus que si on définit un accord parfait majeur comme une tierce majeure et quinte majeure. et un parfait mineur comme un accord de quarte et de sixte mineure.

En Mi : Mi La Do, un accord de La mineur.

Je n'appelle pas à renommer les accords, seulement je fais remarquer que la position fondamentale de l'accord mineur ce n'est peut-être pas 1 3 5 comme pour le majeur.

C'est Rameaux que je crois voyait des propriétés physiques, de résonance, particulière aux accords parfaits, majeur ou mineur, cela n'a pas été confirmé par l'expérience pour le parfait majeur.

Ce serait intéressant d'étudier les mineurs dans leur seconde inversions, il y a un aspect descendant dans le mineur mais de ce que j'ai lu les sub-harmoniques se manifestent rarement, mais il faudrait voir si des acousticiens détecte quelque chose de remarquable.

Je ne posterai plus ici je pense j'ai mis au clair ce dont je voulais parler dans mes premiers posts certes fourre-toute. Les posts fleuves cela prend beaucoup de temps, même si cela permet de mettre les idées à plat (je préfère de loin le papier pour ça), les premières réactions ne m'ont pas encouragée à plus détailler pas plus qu'elles ne m'ont permis d'avancer dans ma compréhension.

Je voulais tout de même en finir.

[ Dernière édition du message le 26/03/2024 à 14:31:16 ]

titison

il y a un aspect descendant dans le mineur

Ça aussi j'aime beaucoup.

Finalement tu n'es pas vraiment un musicien, plutôt un poète ...

Anonyme

Citation :il y a un aspect descendant dans le mineur

Ça aussi j'aime beaucoup.

Finalement tu n'es pas vraiment un musicien, plutôt un poète ...

Je ne sais pas comment prendre le commentaire, si c'est un sarcasme ça m'inquiète pour l'état du pays parce que je n'écris rien d'alien, c'est du secondaire max.

Si ce n'est un sarcasme, c'est plus les sciences et la programmation mon truc.

titison

Anonyme

Le «en même temps» macronien déteint, en même temps «n'a été confirmé que pour le parfait majeur» et «n'a pas été confirmé pour le parfait mineur» mis ensemble…

Sur l'État du pays, je vois de toute façon mal comment ne pas s'inquiéter… j'ai aucune envie d'en parler d'ailleurs, c'est aussi déprimant que hs.

Anonyme

Citation :il y a un aspect descendant dans le mineur

Ça aussi j'aime beaucoup.

Finalement tu n'es pas vraiment un musicien, plutôt un poète ...

Je me permets de revenir sur ton post.

Je laisse la poésie à Leonard Cohen «the minor and the Major lift».

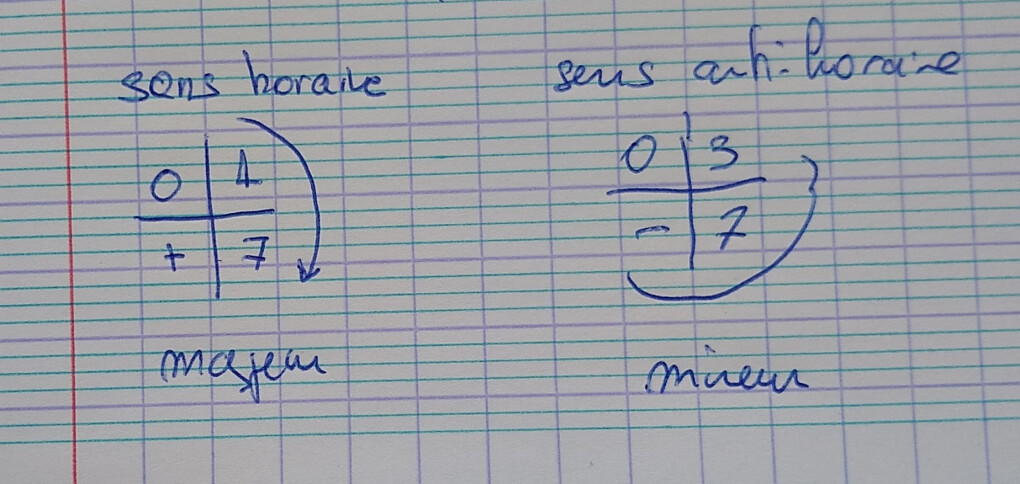

Je parle de descendant et ascendant, mais je pense surtout au sens de rotation.

Je me pris la tête sur une façon d'utiliser «la nueva escritura musical» de Carrillo qui évite autan que possible l'écriture des accords selon un principe de hauteur relative.

Je l'ai abandonné parce que cette écriture ne me permettait pas mobiliser mes connaissances ou celles que je voulais acquérir de façon qui me satisfasse.

J'étais arrivé néanmoins à une notation en croix, qui permettait l'écriture d'accords à 4 sons. La répétition d'une note pouvait être indiquée par un point ou apostrophe (je n'étais pas d'accord avec moi-même). La note à la basse est la note en haut à gauche, le Do (0) dans l'exemple que j'ai joint ci-dessous.

Pour les accords à trois sons, une case était disponible et je cherchais une façon pratique et suivant une logique visuelle d'indiquer la qualité de ces accords. C'est à ce moment que je suis tombé par hasard sur une vidéo parlant d'harmonie négative et que les «choses» ont commencé à prendre une autre tournure dans mon esprit.

Ce que je trouve étonnant, c'est qu'en suivant un autre chemin, que l'on peut relier au pentacorde de Fa que l'on peut dire super-majeur, j'arrive à la même conclusion étrange :

les renversements des accords majeurs et mineurs, pourraient ne pas tourner dans le même sens.

Je peux le dire encore autrement, dans l'accord majeur la fondamental pèse plus que la quinte, dans le mineur c'est la quinte pèse plus que la fondamentale. Cela n'a pas de sens dans le cadre de la série harmonique ascendante (overtones en anglais) mais en a dans le cadre des subharmoniques (undertones en English), qui vont (tournent vu la nature cyclique des phénomènes) à rebours et qui se manifeste que très rarement.

Une autre chose intéressante, c'est que l'accord majeur et mineur, sont dans cette logique le plus semblable, dans leur premier renversement.

On pourrait voir le diminué comme stagnant.

Si j'écris les renversements, l'un après l'autre, en suivant cette logique, ça donne ça (ça «tourne en rond»…):

Do Mi Sol, Mi Sol Do, Sol Do Mi

Mi Do La, Do La Mi, La Do Mi

Fa Si Ré, Si Ré Fa, Ré Fa Si

[ Dernière édition du message le 28/03/2024 à 12:30:05 ]

Anonyme

Citation :il y a un aspect descendant dans le mineur

Ça aussi j'aime beaucoup.

Finalement tu n'es pas vraiment un musicien, plutôt un poète ...

- < Liste des sujets

- Charte

- 1

- 2