Mes amis, nous nous approchons doucement mais sûrement de la fin de ce dossier. Et avant de vous proposer quelques cas concrets d'harmonisation, je souhaiterais vous présenter quelques concepts musicaux à la limite des cadres harmoniques que nous avons étudiés jusqu'ici.

Nous avions déjà exploré dans les articles précédents le cas de la série dodécaphonique ou encore des modes de Messiaen. Mais aujourd’hui, je vous propose d’aller plus loin et de nous pencher sur le cas des clusters et des agrégats.

Les clusters et les agrégats

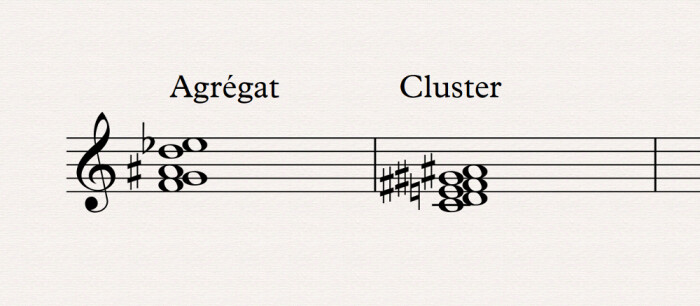

Dans la majeure partie de ce dossier, je vous ai présenté les accords comme étant des empilements de tierces majeures ou mineures aboutissant à des structures sonores bien établies : triades ou accords de septième majeurs, mineurs, augmentés, diminués, enrichis, etc. Toutefois cette organisation trouve ses limites dans les conceptions plus modernes de l’harmonie musicale. Nous avons pu voir notamment avec les modes de Messiaen dans les derniers articles des accords qui ne correspondaient plus tout à fait à cet ordre établi. Et de fait, à partir de la fin du XIXe siècle, nous voyons apparaître de plus en plus ce genre de structures de notes qui ne peuvent plus être classés selon les règles harmoniques habituelles. On parle alors de clusters ou d’agrégats. En voici des exemples ci-dessous :

Dans l’exemple précédent, j’ai établi une différence entre l’agrégat et le cluster. En effet, une partie de la littérature présente l’agrégat comme étant constitué de notes sans intervalle clairement identifié, alors que le cluster serait composé d’intervalles bien définis toujours répétés (seconde majeure dans l’exemple précédent). Cette dernière définition n’est pourtant pas non plus définitive, et les anglo-saxons d’ailleurs ne font pas cette distinction, regroupant le tout sous le nom de cluster. Mais ne nous perdons pas dans les querelles de chapelles théoriques. Car ce qui nous intéresse, c’est bien la musique.

Globalement, on considère les clusters comme des grappes de notes dont les intervalles qui les constituent ne permettent pas de les catégoriser en accords. Très employés en musique contemporaine, ils s’exécutent notamment au piano en employant la main, le poing, l’avant-bras ou même des planches de bois. Au-delà d’une recherche de fonctionnalité, ils servent surtout à poser une ambiance sonore.

Les origines

Si l’on peut bien entendu considérer que les principaux utilisateurs de ces nouvelles formes harmoniques sont les représentants de la nouvelle école de Vienne (Schönberg et ses amis, cf article 81), ils n’en sont pourtant pas les inventeurs. Parmi ces derniers, on trouvera notamment le compositeur français baroque Jean-Féry Rebel (1666–1747), qui fait usage de ces fameux accords non classés dans son évocation musicale de la création du monde, Les Elemens (sans T, selon l’orthographe de l’époque) :

Et bien sûr, nous retrouvons également le Hongrois Franz Liszt, que nous avions déjà cité comme l’un des précurseurs de l’atonalité, ici avec son Portrait pianistique du comte Laszlo (Ladislaus) Teleki :