Depuis les derniers articles, nous quittons la planète « harmonie » pour nous aventurer dans un espace de production sonore plus étendu. Et aujourd’hui nous allons entrer dans l’atmosphère de la planète des instruments qui n’existent pas.

La semaine dernière, je vous présentai la musique bruitiste, apparue en réaction à la musique pratiquée au XIXe siècle qui n’était plus apte à transcender les sons du monde moderne. Le style auquel nous allons nous intéresser aujourd’hui découle directement de ce mouvement : il s’agit de la musique concrète, appelée aussi parfois musique acousmatique.

Les origines

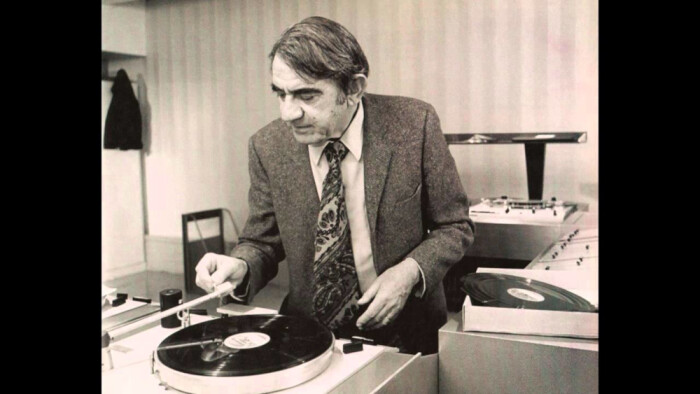

La musique concrète est née principalement des expériences de Pierre Schaeffer, connu entre autres pour avoir fondé le GRM (Groupe de Recherche Musicale) en 1958. Pierre Henry fera également partie de l’aventure avant de creuser son propre sillon.

Tout comme le bruitisme, la musique concrète n’est plus basée sur la mise en harmonie de sons tempérés, mais sur la transcendance du bruit et sa « mise en espace sonore ». La musique « conventionnelle » est basée sur des hauteurs de son prédéfinies et sur des rapports de durée organisés en rythmes, le tout concrétisé par un ensemble de timbres relativement limité. Le bruitisme et la musique concrète tendent à se libérer de toutes ces contraintes pour envisager l’utilisation du son lui-même dans toutes les caractéristiques de ce dernier.

La première raisons tient au mode de production de la musique concrète. Selon la conception conventionnelle de la musique, celle-ci naît d’abord de manière abstraite dans la tête d’un compositeur, avant d’être exécutée concrètement par des musiciens en étant éventuellement passée par l’intermédiaire d’une édition papier. Dans le cas de la musique concrète, c’est le phénomène inverse qui se produit : on part d’un ou plusieurs sons que l’on organise entre eux et qui sont ensuite diffusés de manière « artificielle » en usant des technologies contemporaines, notamment via la radio et la reproduction d’enregistrements. Pierre Schaefer sera même le père du phonogène, un appareil que l’on peut considérer comme étant l’ancêtre de l’échantillonneur.

La musique acousmatique

C’est cette dernière caractéristique qui incitera François Bayle, l’un des compositeurs phare de ce styles, à baptiser cette nouvelle approche musicale « musique acousmatique ».

J’ai bien conscience que nous nous écartons du sujet de l’harmonie. Mais c’est pour nous y replonger avec d’autant plus d’intensité dès la semaine prochaine où nous allons – enfin – aborder l’étude de cas concrets dans ce qui représentera la dernière ligne droite de ce dossier.