« Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se numérise ! » aurait pu dire Lavoisier à propos de la Révolution industrielle de l’informatique et des télécommunications apparue en fin de XXe siècle. La musique, comme tant d’autres secteurs, n’a évidemment pas échappé pas à cette transformation qui n’a rien d’anodin du point de vue de l’environnement.

Sauf qu’en étant liée à l’informatique qui n’en finit plus de se réinventer, les supports et technologies se démultiplient. En vis-à-vis du CD audio de base apparaissent vite le DAT, le MiniDisc, le CD-R inscriptible, le CD-RW réinscriptible puis le Super Audio CD, le DVD Audio, chaque support générant chaque fois la construction d’une multitude de lecteurs, qu’il s’agisse de platines de salon, de racks plus pro ou encore de lecteurs nomades, pour le plus grand bonheur de l’industrie Hi-Fi qui n’en finit plus, grâce à cette obsolescence effrénée, de vendre, revendre et re-revendre la promesse d’un meilleur son… Dès lors, on se questionne déjà sur l’impact environnemental du numérique, notamment sur son aptitude à produire des déchets, mais on est loin d’avoir conscience de ce qui se prépare…

L’argument n’est alors plus qualitatif, il est quantitatif : « 1000 chansons dans votre poche » nous dit Apple à propos de son iPod, soulignant que l’important n’est plus forcément d’écouter la musique dans les meilleures conditions possibles, mais de pouvoir l’écouter partout. La musique devient alors un chiffre et presque un concours de celui qui a la plus longue (playlist) : on est là pour posséder et pour se gaver…

À la mangeoire, l’industrie du disque produit toujours plus en explorant le concept de longue traîne, tandis qu’avec le back catalog, elle fait du repackaging à l’envie pour vendre deux, trois, quatre, cinq fois le même album au public : en vinyle, puis en cassette, puis en CD, puis en CD remasterisé, puis en MP3 et en sonnerie de téléphone (et puis bientôt de nouveau en vinyle ou en cassette, au nom de la nostalgie, en lossless, 24/96 ou Dolby Atmos au nom de la redécouverte du concept de qualité)… À cette époque émergent aussi les premiers pure players permettant aux artistes de se distribuer eux-mêmes : MP3.com vite supplanté par MySpace qui préfigure Facebook, puis Soundcloud, Bandcamp, etc.

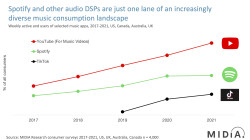

Deux choses se produisent alors. On se rend compte en premier lieu que la musique enregistrée n’est plus du tout rentable pour les artistes, poussant ces derniers vers le live pour gagner leur vie, avec les conséquences environnementales que l’on sait sur la surenchère qui en a suivi… L’autre chose, c’est que la musique devient plus immatérielle encore : elle n’a même plus besoin d’un baladeur numérique équipé d’un disque dur, tout passe désormais par l’incontournable smartphone qui, via une connexion 3G ou 4G, télécharge en permanence ce que l’auditeur veut entendre depuis des serveurs où sont stockés les morceaux.

Pour décrire ce dispositif d’accès permanent à des fichiers distants, on parle alors poétiquement de stockage dans le Cloud. Un nuage qui n’a pourtant rien, mais alors rien, d’une gentille boule de vapeur blanche dans un ciel azuré…

L’insoutenable légèreté du Cloud

Bien plus que les services de stockage de fichiers en ligne avec lesquels il est né (le Cloud Storage), le Cloud (Computing), c’est cette abstraction technique sur laquelle tout l’Internet moderne et ses services reposent : votre Gmail, votre Spotify, votre Dropbox, votre Instagram, etc. L’idée, c’est de solidariser des millions d’ordinateurs qu’on appelle des serveurs pour mutualiser la puissance de calcul et stocker des données accessibles à tous moments en tous points du réseau mondial. En théorie, l’espace comme la puissance sont infinis, car dès qu’on se sent limité, il s’agit de rajouter de nouveaux serveurs et de nouveaux disques durs, chose complètement transparente pour l’utilisateur qui lui, ne paye qu’un abonnement à un service (voire ne payer rien du tout) sans s’occuper de la technologie qu’il y a derrière.

Que se passe-t-il d’ailleurs derrière ? Quand un service de mise en ligne vous propose par exemple de mettre votre titre sur plus de 150 plateformes de streaming et de téléchargement, cela implique que votre fichier sera dupliqué 150 fois… au minimum ! Suivant les services, ce dernier pourra être stocké dans différentes qualités d’encodage en plus de l’original conservé, et plus encore si l’on considère que chaque plateforme dispose d’un système de backup pour pouvoir restaurer les données en cas de problème technique. ou qu’on va faire des serveurs miroirs pour que les données soient plus rapidement accessibles en tout point du globe. Résultat : un seul fichier va en générer des centaines, voire des milliers, avec tout ce que cela implique en besoin de stockage, en besoin de serveurs donc…

Car des serveurs à l’heure du « digital », on en fabrique toujours plus, sur un rythme de croissance exponentiel : en France, on estimait que, pour un million d’habitants, leur nombre était de 278 en 2010, pour passer à 1897 en 2015, soit presque sept fois plus en 5 ans, et 20 415 en 2018, soit près de 11 fois plus en trois ans ! Et dites-vous bien que la France ne tient que le 23e rang mondial dans le domaine si l’on en croit le classement réalisé par Atlasocio.com d’après des données issues de Netcraft et de la Banque mondiale. Sans parler des paradis fiscaux comme les Îles Vierges britanniques ou les Seychelles qui caracolent en tête du classement parce que la vertu de la finance mondiale s’accommode de la souplesse de leur loi, songez que le Danemark est passé de 1588 serveurs par millions d’habitants en 2010 à 6005 en 2015 (trois fois plus en cinq ans donc) à… 264 257 en 2018 ! Soit quarante-quatre fois plus en trois ans ! Plus d’un serveur pour 4 danois !

Or, toutes les technologies numériques suivent cette croissance effrénée, que l’on se tourne vers le volume des données, la fabrication de terminaux (smartphones, ordinateurs, tablettes) ou encore l’infrastructure des réseaux (déploiement de la 5G, etc.). La nature voudrait qu’on ralentisse le rythme ? En guise de réponse, nous sautons à pieds joints sur l’accélérateur !

L’écologie face aux sauterelles du numérique

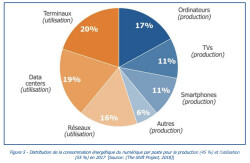

Ramenons tout cela à des préoccupation écologiques en nous intéressant en premier lieu aux émissions de gaz à effet de serre… En 2018, le Shift Project estime que le numérique émet 4 % des gaz à effet de serre du monde, soit déjà deux fois plus que le secteur du transport aérien, mais qu’avec sa rapide croissance, il pourrait atteindre 8% en 2025 si aucune politique de sobriété n’est mise en place… Or, c’est effectivement le cas : rien n’est fait pour freiner la chose, au contraire… Le déploiement massif de la 5G qui, en dépit d’usage très particuliers, n’apporte rien aux populations entrainerait par exemple une augmentation de 18 à 45% de l’empreinte carbone du secteur numérique en France d’ici 2030, selon le Haut Conseil pour le climat…

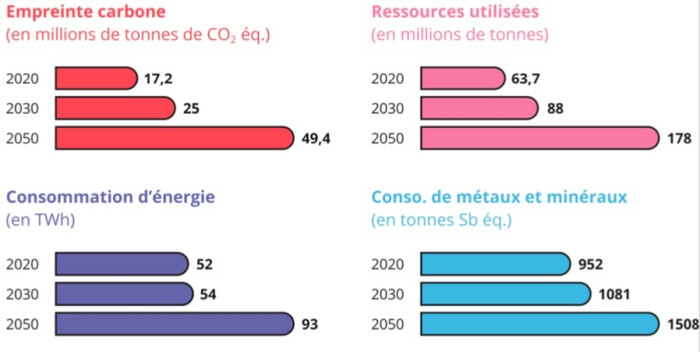

L’Ademe et l’Arcep viennent en outre de remettre un rapport accablant et qui précise que les émissions pourraient tripler d’ici 2050 si nous continuons sur les « efforts » consentis pour l’heure pour réduire les émissions du secteur numérique.

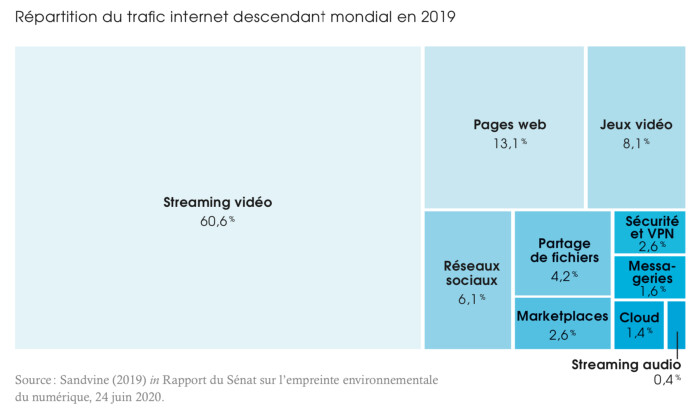

Et puisqu’on parle d’Internet, regardons justement quels sont les usages qui génèrent le plus de trafic :

Notez que la faible consommation du Cloud s’explique par le fait qu’on ne considère ici que les services de stockage dans le Cloud (Dropbox, Box.net, etc.) tandis que l’architecture Cloud se cache bien derrière la plupart de toutes les cases. Notez aussi la faible place que tient la messagerie et comprenez que lorsqu’on vous dit de vider votre boîte mail pour réduire votre empreinte carbone, ce n’est certes pas inutile, mais certainement moins impactant que de changer la résolution dans laquelle vous regardez vos vidéos sur Youtube ou Netflix ou de réduire votre consommation de ces dernières au profit de la lecture ou de la radio…

Quand la musique se regarde…

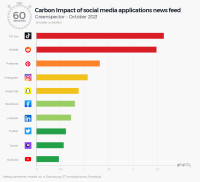

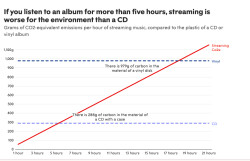

Dès lors, il faut bien comprendre que lorsqu’on encourage le recours à la vidéo 4K voire 8K, on incite à multiplier par 4 ou 8 les besoins de bande passante, de stockage, et donc de serveurs et d’énergie, avec tout ce que cela implique pour l’environnement. Et on comprend encore moins le sens de ce progrès quand on sait que la 4K n’est pertinente qu’à partir d’un écran d’1,20 m de diagonale, et que selon une enquête menée en juillet 2022 par Hootsuite et We Are Social, 59,7 % du trafic Internet mondial se fait depuis un mobile dont l’écran ne mesure que quelques centimètres. Idiocracy? Yes it is!

Tik Tok est d’autant plus néfaste qu’il n’utilise que des serveurs tournant à l’énergie fossile, ce qui en fait le service ayant la pire empreinte en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, ça n’empêche pas l’industrie de disque de le considérer comme la plateforme d’avenir sur laquelle il faut miser, obligeant les artistes à produire des contenus pour cette dernière…

C’était mieux avant ?

D’autant qu’il y a streaming et streaming. Streamer en 4G émettrait trois fois plus de gaz à effets de serre qu’en passant par du réseau filaire (ou du wi-fi connecté au filaire) selon l’APCC (Association des Professionnels en Conseil Carbone).

Et la 5G demanderez-vous ? Le déploiement de cette dernière étant en cours, il est encore dur de se prononcer avec exactitude. Elle consommerait a priori, au terme de son déploiement, moins d’énergie que la 4G, mais entre l’effet rebond (voir encadré ci-contre) et le fait de devoir renouveler les infrastructures comme le parc de téléphones, il y a tout à craindre de cette nouveauté dont on voit mal par ailleurs ce qu’elle apportera aux utilisateurs : Facetime en 8K en pleine forêt sur un écran de 5 pouces Super Retina HD Plus plus ? Allez savoir ! On appréciera en tout cas qu’aucune étude environnementale sérieuse n’ait été réalisée avant même que son adoption soit décidée par l’État, comme s’en est étonné le Haut Conseil pour le climat, saisi après coup par le Sénat pour se renseigner sur cette vague histoire d’émissions carbone…

Notez à ce propos que, comme souvent en ce moment, tout semble tourner autour des émissions de gaz à effet de serre, un fléau contre lequel les géants du numérique se font un devoir de courageusement lutter, tout en annonçant les uns après les autres un plan zéro carbone… Vous le sentez venir le greenwashing ? Le voilà !

G comme GAFAM et Greenwashing

Pour atteindre le zéro carbone évoqué par les uns comme les autres, l’idée est de ne plus utiliser que des énergies bas carbone (éolien, solaire, nucléaire) et d’acheter des crédits carbone à des entreprises spécialisées dans ce nouvel or vert. Crédit carbone ? C’est un concept qui a émergé à l’époque du protocole de Kyoto : comme les arbres peuvent stocker du carbone, il suffit de planter autant d’arbres qu’on estime avoir d’émissions à stocker et on se retrouve avec un beau permis de polluer.

Hélas, cette logique relativement aberrante se heurte à la réalité : non seulement les arbres ne poussent pas forcément comme on le voudrait car les mystères de la vie sont impénétrables, non seulement il leur faut atteindre l’âge adulte pour pouvoir stocker le carbone prévu, non seulement il faut être sûr que le pays dans lequel on plante ne les abattent pas (pays auxquels nous demandons par ailleurs de nous fournir en bois de chauffe ou de construction), mais il se trouve en outre que ces projets sont souvent faits sans trop de contrôles ni trop de sérieux comme le révèlent plusieurs enquêtes sur le terrain. Cette solution simpliste, encouragée naïvement aux plus hauts sommets de l’État, est en outre complètement aberrante aux yeux des spécialistes de la forêt : une plantation d’arbres n’a jamais fait une forêt…

À l’image d’Amazon, il y a toutefois plus embêtant lorsqu’on se rappelle que le bilan carbone n’est certainement qu’un des aspects de l’empreinte environnementale…

Le bilan au-delà du carbone…

Il conviendrait en effet de ne pas l’oublier : le réchauffement climatique n’est pas le seul problème écologique auquel nous ayons à faire face. Pollution des sols, des mers et de l’air, déforestation, épuisement des ressources et des réserves en eau potable : les technologies numériques pèsent également lourd dans ce domaine qui n’est curieusement jamais évoqué par le greenwashing zélé des géants du secteur.

Chez Google, Amazon, Apple, Meta ou Microsoft pour ne citer qu’eux, on nous vend de l’énergie verte par ci, de la neutralité carbone par là, en montrant tous les efforts déployés pour faire de notre monde un monde meilleur, mais on ne s’embarrasse pas trop du reste de l’empreinte environnementale… C’est ainsi qu’en août dernier, on découvrait dans une Hollande en pleine pénurie d’eau que Microsoft consommait quatre fois plus d’eau potable que prévu pour refroidir ses datacenters, comme l’avaient craint les fermiers opposés à son installation…

En outre, derrière le mot serveur, ce sont des trillions de composants qui se cachent, lesquels sont construits à partir de terres rares et précieuses dont la quantité est non seulement limitée sur la Terre, mais dont l’extraction est un désastre environnemental qui réclame énormément d’énergie et d’eau potable, une énergie qui, dans l’écrasante majorité des cas, n’est absolument pas propre du point de vue des émissions de gaz à effet de serre… Vous le comprendrez : si elle reflète un effort réalisé sur la consommation énergétique finale, la notion de Green Server est parfaitement illusoire, car il n’existe pas de moyen de fabriquer un objet électronique sans grand dommage pour la nature. Voyez à ce titre les prévisions de l’Ademe et l’Arcep pour le numérique français, qui n’incluent pas la consommation d’eau potable :

Mais qui ne font pas état non plus des déchets, de la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, de l’impact que cela aura sur la biodiversité et la déforestation… On estime en effet la durée de vie d’un serveur entre 7 et 10 ans, sachant que les plus zélées des entreprises high tech auront à cœur de renouveler leur parc plus fréquemment pour bénéficier de performances toujours meilleures. Que fait-on des anciens serveurs ? On les recycle, nous dit-on… Sauf qu’on arrive là à un autre grand tour de passe-passe du numérique : le fameux recyclage…

Recycler, c’est gagner ?

Quand on les place face aux limites des ressources terrestres et aux problèmes de pollution, la plupart des industriels ont une réponse simple : il suffit de recycler ! On nous fait alors de jolies présentations idéalisant le principe d’économie circulaire : regardez cette bouteille d’eau, nous dit-on, on va la transformer en pull polaire qui vous tient bien chaud ! Sauf qu’on oublie de préciser là-dedans :

- Que la collecte comme la transformation des 27 bouteilles nécessaires pour faire un pull est coûteuse en énergie et transports comme en ressources minières, en eau potable et s’avère polluante

- Que la fabrication du pull est coûteuse en énergie et transports comme en ressources minières et s’avère polluante

- Que les microfibres de la veste polaire vont introduire du plastique dans l’eau potable à chaque lavage en machine : « Plus d’un tiers des particules de microplastique présentes dans les mers proviennent de textiles synthétiques. » Source: Boucher, J. and Friot D. (2017)

- Qu’à plus forte raison dans un contexte de réchauffement climatique, nous n’avons pas besoin de vestes polaires, fussent-elles jolies et pas chères !

Si j’ajoute qu’à la base, l’eau en bouteille aurait un impact environnemental 3500 fois supérieur à l’eau du robinet selon une étude du Barcelona Institute for Global Health, si je vous dis qu’un litre d’eau minérale consomme trois litres d’eau potable,

vous comprendrez que nous sommes loin de pouvoir parler d’économie circulaire…

Vous l’aurez compris : le seul objet qui n’ait pas de mauvais impact sur l’environnement, c’est l’objet qui n’existe pas. Et lorsqu’il existe, c’est l’objet qui aura la plus longue durée de vie et sera réutilisable. L’objet fabriqué à partir de matériau recyclé, quant à lui, ne sera jamais qu’un pis-aller face aux déchets. Ce n’est même pas mieux, c’est juste un tout petit peu « moins pire ».

La logique est la même pour un serveur, un smartphone, une voiture, une interface audio ou une guitare… Il n’y a pas moyen de faire un objet écologique, tout comme il n’y a pas moyen de réparer la nature. La seule chose à faire, c’est bien de ne pas fabriquer le premier pour laisser la seconde cicatriser en paix, comme elle avait commencer de le faire pendant le premier confinement, et comme nous pourrions bien être obligé de faire, bon gré mal gré, à l’heure où s’épuisent nos ressources et notre capacité à produire de l’énergie… Et lorsque je dis nous, il s’agit bien de comprendre que cela concerne chacun d’entre nous, car nos usages et notre dépendance à la technologie occupent une grande part de responsabilité dans le problème à l’heure où aucune politique n’a encore réglementé quoi que ce soit…

Digital after all

En virtualisant la réalité du monde numérique, nous avons mis sous le tapis tout ce qui pouvait se cacher derrière de destructeur et mortifère pour n’en considérer que les superficiels bénéfices. Et comme le jeu des plus grands industriels comme des États est de ne surtout pas provoquer la moindre conscience ou inquiétude qui générerait une baisse de la consommation et du PIB, on tâche au maximum de nous déresponsabiliser dans nos usages. Le concept de neutralité carbone, de ce point de vue, c’est un peu comme si on vous disait que vous pouviez uriner et déféquer à même le sol de votre maison parce qu’on l’a équipée d’une moquette absorbante qui masque les odeurs… Sauf qu’on s’aperçoit aujourd’hui que la moquette dégorge et que la plante des pieds nous gratte…

Être éco-responsable aujourd’hui, du coup, qu’est ce que cela veut dire en matière de consommation numérique ? Ça implique d’abord de ne pas suivre la course à la dernière nouveauté juste parce que le téléphone est plus fin, que la console est plus puissante, que le rapport signal/bruit de l’interface audio est meilleur ou qu’on se dit que c’est trop rigolo d’avoir un frigo qui compte automatiquement les bières qu’il nous reste et l’affiche sur un écran tactile : parce que nous ne savons plus ouvrir une porte et compter ?

Cela veut dire exploiter au mieux ce que nous avons déjà, ce qui existe déjà, plutôt que de fantasmer le potentiel de ce que nous n’avons pas ou qu’on nous promets… Votre vieux synthé : vous en avez vraiment fait le tour complet où vous trouvez juste qu’il n’a plus assez de DCO et de VCF pour vous faire autant rêver que sa nouvelle version ?

Être éco-responsable, cela veut encore dire ne pas souscrire à des services sans conscience, si gratuits soient-ils parce que c’est l’environnement qui paye l’addition lorsque nous ouvrons une énième boîte Gmail, ou que nous uploadons nos dizaines de milliers de photos dont seule une centaine vaut le coup…

Cela implique enfin et surtout de se poser la question, face au concept de la liberté d’expression, de la nécessité de ce qu’on exprime, chose bien dure dans la mesure où ce droit semble la base des nouvelles démocraties numériques. Même si Instagram voudrait vous pousser à prendre votre burger en photo en légendant « Miam », même s’ils vous semble urgentissime que vos « followers » admirent votre dernière paire de baskets, même s’il vous semble que votre vidéo tremblante et cramée d’un coucher de soleil mérite considération (et elle ne sera pas plus belle avec le dernier smartphone car le problème dans la qualité de la vidéo vient bien de vous), ayez l’humilité de vous dire que vous valez mieux que ça !

Et repensez à ce joli proverbe arabe : « si ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence, alors tais-toi… »

Le numérique à l’échelle du studio

Histoire de ne pas avoir un discours bêtement diabolisant, on finira ce tour d’horizon du numérique en soulignant tout ce qu’il permet depuis qu’il a révolutionné la production audio : la capacité, pour un budget dérisoire par rapport à ce que cela coûtait auparavant, de produire de la musique, de la diffuser même. Un simple logiciel, un ordi et un casque peuvent ainsi suffire à faire un chef d’oeuvre et il ne s’agit pas de remettre cette opportunité en question, car elle est le vecteur d’une formidable démocratisation des moyens d’expression, même si le paradoxe de Jevons s’applique là encore… Le match hard contre soft prend en tout cas un intéressant tournant lorsqu’on considère le côté écologique…

Et cet avantage de la solution informatique est d’autant plus manifeste que l’ordinateur sera utilisé pour d’autres tâches multimédias et bureautiques où il peut se substituer à quantité d’autres appareils qu’il ne serait plus, a priori, nécessaire de construire : télé, radio, chaine hi-fi, machine à écrire, calculatrice, etc. En termes d’empreinte environnementale, il y a d’ailleurs un calcul simple à faire, au-delà de la consommation énergétique finale : mettre sur une balance la masse physique des ordinateurs, face à celle de tous les matos qu’ils vont remplacer, ce qui dans le cas d’un studio pro, va nous conduire à confronter quelques kilos face à plusieurs tonnes. Plusieurs tonnes de potentiels déchets, bien sûr, mais aussi plusieurs tonnes de matériaux qu’on a dû extraire, au prix de quelle pollution au début comme en fin de cycle de vie du produit.

Bref, l’ordinateur dans ce qu’il permet de dématérialisation peut être une chance du point de vue de l’environnement à condition qu’on le pense dans un usage durable, sans forcément céder à l’upgrade au moindre sursaut technologique. Il faut le dernier ordinateur sorti pour faire tourner la dernière version de tel ou tel logiciel ? Mais a-t-on forcément besoin des fonctions de cette dernière version ? Vont-elles transfigurer la musique que nous produisons ? Surtout lorsqu’on sait que la contrainte technique est souvent propice à la créativité ?

Dès lors, si la pollution du numérique est incontestable, si elle est inquiétante car elle semble suivre une évolution exponentielle, c’est avant tout parce que les législateurs commencent à peine à imposer une conscience systémique aux fabricants (Apple est par exemple obligé de vendre des kits de réparation DIY aux USA, comme il est désormais contraint d’utiliser les mêmes connecteurs USB-C que tout le monde pour ses smartphones, et des lois progressent concernant l’obsolescence programmée, la recyclabilité ou la garantie des produits), et que ses aspects néfastes reposent sur nos usages comme dans la perception parfois tronquée que nous avons de nos réels besoins ainsi que de la notion de progrès lorsque nous nous équipons.

Repenser la notion de progrès

Car non, le progrès technologique n’est pas forcément un progrès à l’aune de ses dommages collatéraux et du peu de confort qu’il apporte dans bien des cas. Car non, le fait de pouvoir faire toujours plus de choses ne nous rend pas nécessairement meilleurs ou plus heureux, voire plus productifs ou puissants : à ce titre, il est intéressant de voir comme les réseaux sociaux sont, du point de vue des sociologues comme des psychologues, le plus souvent associés aux problématiques de dépendance, de toxicomanie, d’asservissement, de dépression, quand on ne leur attribue pas une forme de responsabilité dans des pathologies plus lourdes ou des scandales politiques.

Or, la bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’il est relativement simple d’améliorer les choses. De ne pas consommer tel ou tel service en tant qu’utilisateur bien sûr, mais aussi de s’engager en tant que professionnel. Un site web pensé pour être économe sur le plan énergétique peut par exemple consommer dix fois moins de serveurs qu’un site dont la confection s’est faite sans souci environnemental : or, un site, ça peut être bien plus simple à optimiser que de devoir recycler un serveur ou résorber une émission de gaz à effet de serre. Pour peu qu’on ait été sensibilisé à cela ou qu’on se soit formé en s’intéressant à la démarche, il suffit de mesurer, de s’y mettre, de penser mieux les choses, et de se rendre compte que des changements aussi “simples” que de réduire de 10% la taille de toutes les images, c’est réduire de 10% leur empreinte environnementale sans que l’utilisateur s’en rende même compte. Quand on sait que l’écrasante majorité des sites sur le web, à commencer par les grands acteurs de l’audio et de la musique, n’ont pas encore eu cette démarche, il ne fait aucun doute que la réserve de progression est énorme…

Les bonnes pratiques se répandent donc et si, en l’absence de contraintes législatives, leur adoption demeure trop lente par rapport à l’urgence de la situation, si elles reposent trop encore sur les hommes et femmes de bonne volonté qui ont pris la peine de s’informer et d’agir, elles gagnent chaque jour du terrain. De ce terrain dont la nature a besoin pour se reconstruire et perdurer, si nous avons la sagesse de repenser le monde pour notre bonheur réel plus que pour notre jouissance virtuelle…