S’interroger sur l’impact écologique de la musique, c’est évidemment se questionner aussi sur la fabrication de nos instruments et matériel audio. Une question bien complexe pour une petite industrie…

Car oui, si grande soit votre passion pour la musique, si grand soit votre amour pour votre guitare ou votre synthé, sachez-le : la taille du marché mondial des instruments de musique est relativement modeste. Selon thebusinessresearchcompany.com, elle pèserait 13,25 milliards de dollars en 2022 , sachant qu’elle recoupe celle du marché des équipements audio, estimée à 33,13 milliards de dollars en 2022 (laquelle concerne aussi bien d’autres secteur que ceux qui sont les nôtres car l’audio est partout). 46,38 milliards de dollars au mieux donc, sachant que le marché mondial de la nourriture pour animaux de compagnie (chien, chat, hamster, poisson, etc.) pèse à peu près 80 milliards de dollars : près de deux fois plus ! Pour vous donner un repère, sachez qu’en 2021, le seul chiffre d’affaires de Google s’élevait à 257,64 milliards de dollars, tandis que le marché de la construction automobile est estimé à 2 900 milliards de dollars en 2022…

Bref, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre si l’on se base sur ces données économiques, interdire le boeuf dans la fabrication de la nourriture pour chien aurait sans doute plus d’incidence que pas mal de choses que l’on pourrait faire dans le monde de l’audio et des instruments de musique… Reste qu’il n’y a pas de petit geste en écologie, pas d’effort qui soit négligeable et si petite soit-elle en regard d’autres, on aurait tort de ne rien attendre d’une industrie qui pèse plus de 40 milliards de dollars lorsqu’on explique à Monsieur ou Madame Tout-le-monde l’importance de changer leur façon de consommer…

Nous verrons en outre qu’au delà de la question des émissions de gaz à effet de serre, le rapport du matériel audio et musical à l’environnement s’avère complexe, et que la modestie de notre industrie n’est pas son meilleur atout…

L’arbre qui gâche la forêt

Sans doute à cause des déboires médiatisés de certains constructeurs de guitare qui, par le passé, ont fait montre d’un manque total de respect pour les règlementations sur les espèces protégées, lorsqu’on parle écologie et instruments, c’est souvent pour évoquer le seul problème de la déforestation liée à la fabrication d’instruments en bois…

Récemment encore, grâce au CSFI, on a vu les archetiers français se battre pour maintenir l’import du pernambouc brésilien tandis que les évolutions de la CITES ont singulièrement compliqué la tache de tous les acteurs de la facture instrumentale en imposant un traçabilité des bois utilisés, et en régulant ou interdisant la coupe de certaines espèces…

En se basant sur les chiffres chinois, Jacques Carbonneaux de l’APLG estime ainsi qu’au niveau mondial, en 2018, la consommation en palissandre du secteur des instruments de musique ne dépasse pas les 5% face à celle des autres industries…

Le problème n’est pas tant quantitatif donc, mais plutôt qualitatif car les essences prisées pour la facture et la lutherie sont le plus souvent rares, et leur exploitation menace la biodiversité en bouleversant des écosystèmes complexes : si l’Amazonie est en train de se muer en savane au prix de l’extinction de milliers d’espèces de mammifères et de dizaine de milliers d’espèces d’insectes ou de végétaux, c’est aussi pour cela. BIen conscients du problème, on trouve des avant-gardistes chez les scientifiques comme chez les facteurs : les travaux d’un Romain Vialat à l’ITEMM (Interview à venir) sur l’acoustique des bois locaux ou les composites sont assurément porteurs de bien plus d’avenir que les projets de reforestation dont le succès n’a rien d’évident.

En vis-à-vis de cela, on distinguera par ailleurs la démarche d’un Berg Guitares qui parvient à faire des instruments de très haute qualité en ne recourant qu’à des matériaux locaux, récupérés ou recyclés (voir cette interview). Là encore, ce sont des pionniers qui, en dépit de leur petite taille, dessinent un avenir possible à la lutherie… Avec ses imperfections, la CITES tente d’arbitrer tout cela tandis que la plupart des professionnels du secteur, par réel amour du bois et de la nature ou désir de rassurer leurs consommateurs, s’engagent dans des conduites responsables et des projets de reforestation…

Quoi que l’on puisse penser de l’efficacité de tout cela, ce n’est toutefois pas tant au niveau de la forêt même que se situe le problème de la facture instrumentale, mais plutôt au niveau du transport des matériaux : lorsqu’on abat un arbre en Afrique pour faire une guitare en Chine qui sera ensuite vendue en Europe, il ne fait aucun doute que ce sont bien les bateaux qui vont l’acheminer qui seront les plus dommageables à l’environnement, à travers la pollution des mers et les gaz à effets de serre qu’ils émettent. C’est bien pour éviter ce genre d’aberration qu’on préconise la production locale…

Encore qu’il soit même complexe de définir la notion de fabrication locale à l’heure de la mondialisation…

Fabrication locale ?

Comme on le sait, dans le contexte du réchauffement climatique, c’est souvent le transport qui a le plus gros impact sur les émissions de gaz à effet de serre générées par un produit. Dès lors, il ne fait aucun doute que plus ce dernier sera fabriqué en local, et mieux ce sera pour l’environnement…. Sauf que cette notion de « fabrication locale » se heurte à la logique de la mondialisation car, pour des raisons de main d’oeuvre, de ressources et d’économie d’échelle qui vont jouer sur le prix, on ne peut pas construire dans tous les pays où l’on vend. De fait, sur le strict plan écologique, pourrait-on reprocher à une entreprise Française de fabriquer en Asie du Sud-Est si l’essentiel de ses ventes se font en Chine, au Japon ou aux USA et que le marché français ne représente que 5% de son chiffre d’affaire ?

Les choses se compliquent un peu plus encore lorsqu’on examine le problème sous l’angle des ressources, humaines comme matérielles. Encore qu’en un sens, on pourrait paradoxalement dire qu’elles se simplifient vu qu’elle ne font plus l’objet d’un choix…

Vous vous souvenez de la phrase de Valéry Giscard d’Estaing : « En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées. » Eh bien disons que notre ancien président aurait pu dire la même chose sur quantité d’autre matériaux en plus du pétrole. De fait, l’Europe dépend par exemple à 98% de la Chine sur les terres rares… Et il en va de même pour la main d’oeuvre : quantité de profils qui abondent en Asie n’existent pas ou peu en Occident. De sorte que Tim Cook en vient à expliquer à Forbes que si l’iPhone est fabriqué en Asie, ce n’est pas en premier lieu pour des raisons de coût de main d’oeuvre ou de marge, mais simplement parce qu’on ne saurait pas le construire ailleurs que là-bas : les Chinois disposent en effet des ressources qui nous font défaut, comme de compétences qui nous font défaut. Guillaume Pile, PDG et fondateur de Two Notes, nous explique peu ou prou la même chose lorsqu’on lui demande pour quelle raison il fabrique en Asie : en France, on sait faire du protoypage, de grandes séries, mais pas les petites séries dont notre petit marché a besoin tandis que certains savoir-faires n’existent pas ici, soit parce qu’ils n’existent plus, soit parce qu’il n’ont jamais existé (Interview à venir).

Et pourtant, me direz-vous, il y a quantité de matériels qui sont étiquetés Made in France, USA ou Germany, c’est bien la preuve qu’on peut le faire, non ? Certes oui, mais il convient de soulever l’étiquette pour voir ce qu’il y a dessous…

Made in World…

Dit comme ça, c’est un peu vague. Et ça l’est dans les faits : dans le textile, il suffit que le design d’un vêtement ait été fait en France et qu’on couse l’étiquette de la marque en France pour que l’on puisse parler du « Made in France ». Que le coton utilisé ait été cultivé en Inde, cardé en Chine, tissé au Laos, teint au Thaïlande puis cousu au Maroc importe peu, sachant qu’aucune loi n’impose au fabricant de documenter les étapes de production… Et pour notre bon vieux matos audio ? Eh bien c’est un peu la même chose, en sachant qu’on ne sait jamais ce qui se cache derrière le Made in France, Made in Germany ou Made in USA : en général, on tablera sur une conception et un assemblage dans le pays déclaré, sachant que les contrôles sont rares, voire quasi inexistant dans une petite industrie comme celle de l’audio. Des organismes comme l’AFNOR montrent certes plus d’exigence lorsqu’il s’agit de décerner le Label Origine France Garantie (et qui implique qu’au moins 50 % du prix de revient de produit est français, examen des comptes et visite du fabricant à l’appui), mais ce label créé en 2010 est loin d’être populaire auprès du grand public…

Dans ces conditions et en l’absence d’une règlementation plus exigeante, il est extrêmement difficile d’estimer le bilan carbone réel d’un produit, sans savoir quels transports ont occasionnés ses différents constituants ni quelle source d’énergie a été utilisée à tel ou tel moment de sa fabrication. À n’en pas douter, à l’heure de la raréfaction des ressources et des problématiques d’énergie, à l’heure aussi où les pays occidentaux se dédouanent de leur bilan carbone réel en déportant l’essentiel de leur production en Asie, il faudra bien un jour qu’on en vienne à ce qui se fait avec le bois ou la viande : un système de traçabilité qui, seul, permettra de juger de l’empreinte environnementale d’un produit. Ce serait visiblement dans les tuyaux pour les équipements numériques, et pourrait changer bien des choses dans la vision que nous avons de nos produits et de leur empreinte…

Encore que ce problème de fabrication pourrait à relativement court terme ne plus se poser du tout…

Toutes les bonnes choses ont une fin…

Pour construire des instruments comme du matériel audio, des voitures, des équipements, des centrales électriques mais aussi des médicaments, il nous faut de l’énergie certes, mais il nous faut aussi des matériaux dont la plupart ont mis des millions d’années à se créer dans les profondeurs de la Terre, par le biais d’opérations géophysiques complexes. Or, il n’y a rien d’évident à collecter l’écrasante majorité d’entre eux : c’est la différence entre les ressources de notre planète, et la portion de ressources qui sont atteignables qu’on appelle les réserves. De fait, il faut creuser toujours plus profond pour trouver des mines qui n’ont pas forcément les mêmes rendements que les mines d’autrefois, et recourir à des technologies toujours plus coûteuses en énergie… comme en matériaux !

Voyez le cercle vicieux qui se profile sur cette illustration émanant d’un rapport réalisé par Claude Birraux et Christian Kert pour le Sénat (oui, je sais : ils sont vachement forts en Powerpoint au Sénat) :

Notre monde contemporain est complètement dépendant de l’énergie, à commencer par nos home studios et quantité de nos instruments. Or, pour créer de l’énergie, il faut construire des centrales. Et pour construire des centrales, il faut des matériaux… Et pour extraire les matériaux, il faut… de l’énergie !

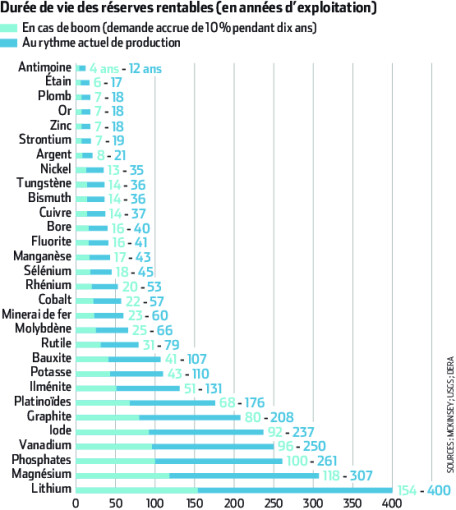

Et c’est sans parler de la quantité de matériaux dont nous disposons… De fait, dans les réserves, on distingue ainsi les réserves rentables, c’est à dire celles qui sont exploitables avec un réel bénéfice, car il ne fait aucun doute qu’on cessera par exemple d’extraire du pétrole, non pas forcément le jour où il n’y en aura plus du tout sur la planète, mais le jour où extraire un baril coûtera un baril en énergie : on ne gagnera alors rien à l’extraire…

Pour vous en convaincre, voyez le tableau ci-contre produit par Guillaume Pitron dans La guerre des métaux rares. Au rythme actuel de production, il nous resterait une vingtaine d’années avant que nous ne nous trouvions face à des pénuries d’antimoine, d’étain, de plomb, d’or, de zinc, de strontium et d’argent. Moins de 10 ans même si l’on considère une explosion de la demande, ce qui est précisément le cas avec l’inévitable transition énergétique. Lors du dernier World Materials Forum, les acteurs de l’extraction ont d’ailleurs alarmé sur la criticité croissante des matériaux nécessaires à cette dernière.

Dans un rapport du 25 avril 2022 pour l’association européenne des producteurs de métaux Eurométaux, des chercheurs de l’université KU Leuven ont également alerté que l’Union Européenne s’exposait à d’importantes pénuries de plusieurs métaux critiques dès 2030, en se basant sur les plans industriels prévus par l’Union Européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Selon ces derniers, ils nous faudra 35 fois plus de lithium (800 000 tonnes par an) qu’en 2020, 27 fois plus de dyprosium, 9 fois plus de néodyme, 4 fois plus de praséodyme, 4 fois plus de cobalt et 2 fois plus de nickel. Le rapport pointe également des hausses importantes de la demande en silicium (+46,4%), en cuivre (+35,4%) ou en aluminium (+32,5%). De fait, « la quantité cumulée de métaux à produire au cours des trente-cinq prochaines années dépasserait la quantité cumulée produite depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui. » (Vidal, 2018, in Ressources minérales, progrès technologique et croissance)

Sachant que l’extraction minière, petit détail de l’affaire, est l’un des plus faramineux moyen qu’ait trouvé l’homme pour détruire l’environnement. L’industrie minérale est le premier producteur au monde de déchets solides, liquides et gazeux.

Voyez cette simulation réalisée par Dillon Marsh pour bien comprendre l’impact d’une mine de cuivre comme celle de Palabora en Afrique du Sud. À gauche, la boule représente la quantité de cuivre métal produite par la mine en 43 ans, tandis qu’à droite, on voit le périmètre des déchets miniers en surface (et en surface seulement : la pollution s’étendant dans l’air et dans les sols avec ce que cela implique pour les nappes phréatiques). Un désastre d’autant plus grand que la moitié des mines mondiales se trouvent dans des espaces naturels dont il faudrait préserver la biodiverité. Un désastre d’autant plus grand qu’on ne fait pas grand cas la plupart du temps de la santé et de l’espérance de vie des gens qui travaillent dans ces mines (Le Congo, représentant 60% des ressources en Cobalt emploierait plus de 40 000 enfants dans ses mines selon l’UNICEF, lesquels auraient des taux de Cobalt dans le sang 43 fois supérieurs à la moyenne). Un désastre d’autant plus grand que l’extraction minière consomme énormément d’eau potable. Il faut 200 mètres cube d’eau pour une tonne de roche, sachant qu’avec une tonne de roche, on obtient… 33 grammes de cuivre par exemple. Et il faut 100 tonnes de roches pour 28 grammes d’or (repensez-y en regardant le placage de vos connecteurs Jack). De fait, quand l’eau vient à manquer comme au Chili en raison du réchauffement climatique, ce pays étant un des plus gros fournisseur de cuivre mondial (13 % des réserves mondiales de cuivre rien que pour la mine de Chuquicamata), on consomme toujours plus d’énergie pour désaliniser l’eau de mer.

L’eau qui mérite d’ailleurs qu’on s’arrête un peu sur son cas…

L’or bleu, ce 119e élément…

On ne parle pas encore d’habitablité de la ville compromise, mais il y a fort à parier que les agriculteurs de la région vont très vite se retrouver dans des situations compliquées, à plus forte raison quand d’année en année, on bat des record de sécheresse en hiver, ce qui empêche les nappes phréatiques de se gorger d’eau de pluie… La question de l’eau qui se pose dans les pays lointains, elle va donc aussi se poser ici sous peu, sachant qu’après une année 2022 bien sèche et un début 2023 qui n’augure pas du meilleur, les restrictions sont déjà à l’ordre du jour, même si elles sont risibles en regard des changements qu’il nous faudrait anticiper…

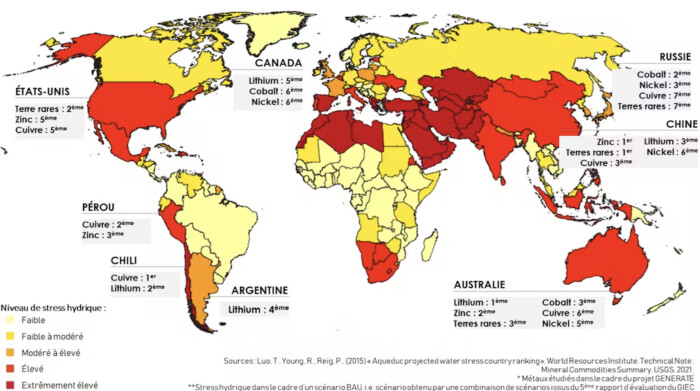

Mais laissons-là les Marseillais pour revenir à nos matériaux en considérant la carte ci-dessous qui fait état des principales sources en métaux et terres rares en regard de ce qu’on appelle le stress hydrique, soit le manque d’eau potable.

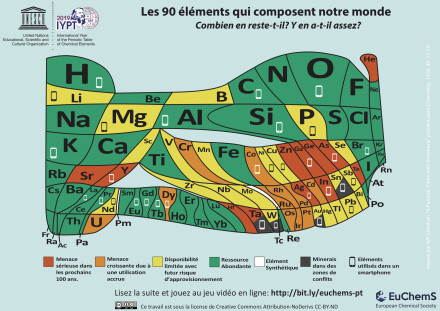

Ou comment comprendre que le problème de l’eau dont presque personne ne parle va vite peser sur le bon vieux tableau périodique des éléments de Mendeleïev qui indexe tous les composants de la matière, vivante ou non, soit ce qui nous permet aussi de construire nos guitares, nos pédales, nos amplis, nos synthés, nos interfaces audio, nos micros, etc.

C’est ainsi que lors de la COP26, les services de renseignement américains ont estimé que le risque de conflits internationaux serait nettement plus élevé dès 2030 en raison des migrations climatiques comme de la volonté de s’approprier les dernières ressources…

Dans ce contexte, la question est la suivante : pensez-vous que, si modestes soient ses besoins, l’industrie du matériel audio et musical, relevant du loisir, puisse se fournir en matériaux lorsque ces derniers manqueront probablement pour construire des centrales électriques, des téléphones ou des ordinateurs, des transports et… des médicaments ?

À combien estimez vous les chance de voir un jour construit un SM58 100e anniversaire, une 185e réédition de la Tube Screamer quand le cuivre, le silicium, l’antimoine, le plomb et l’étain seront disputés dans les prochaines années par toutes les plus grosses industries et toutes les nations à des fins autrement plus vitales…

Heureusement, nous rassurent toutefois certains, le génie humain va trouver des parades à tous ces problèmes. Sans parler des spéculations sur l’hydrogène dont le développement embryonnaire montre qu’il pose, comme toute source d’énergie, au moins autant de problèmes qu’il n’en résout, sans parler des fantasmes d’extraction sur les météorites ou au centre de la terre qui relève pour l’heure de la science fiction, la solution concrète à nos problèmes de ressources, nous dit-on, c’est indubitablement le recyclage…

Le gros malentendu du recyclage

Face à la finitude des ressources décrites dès les années 70 par le rapport Meadows, la solution la plus souvent avancée est en effet celle du recyclage, dans une espèce de vision idéalisée de l’économie circulaire. Le premier problème à cela, c’est qu’il y a quantité de matériaux qu’on recycle mal parce qu’ils sont des alliages complexes de plusieurs éléments premiers. Comme l’explique Guillaume Pitron dans La guerre des métaux rares, cela revient dans bien des cas à vouloir séparer la farine de l’eau dans de la pâte à pain : un processus « d’une complexité folle, chronophage, énergivore », ce qui nous ramène au cercle vicieux évoqué plus haut : si recycler une pile coûte l’énergie de deux piles, vous voyez vite là où ça peut coincer…

Certes, il n’est pas inenvisageable qu’on invente de nouvelles technologies qui vont révolutionner le recyclage ou l’extraction, les rendre plus simples et moins énergivores, moins coûteuse en eau. Espérons juste qu’on aura les matériaux et l’énergie pour construire ces dernières, et qu’elles génèreront moins de pollution que les technologies actuelles, ce qui n’a rien d’évident dans la mesure où la société de consommation n’a jamais fait qu’illustrer le paradoxe de Jevons (appelé aussi « effet rebond » et qui veut que plus on optimise la consommation d’une technologie en ressources ou en énergie, et plus on recourt à cette dernière, ce qui se traduit malgré le progrès par une augmentation continuelle de la consommation)… Pour l’heure en tout cas, les chiffres du recyclage montre qu’il s’agit plus d’une promesse que d’une réalité : depuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastique ont été produites. Environ 9 % ont été recyclés, 12 % ont été incinérés et 79 % ont été accumulé dans des décharges ou dans la nature (source : National Geographic). Selon l’ONU, 1% des terres rares seulement seraient recyclées, notamment parce que 18 métaux seulement ont des taux de recyclage supérieur à 50 %.

Pour l’heure, plutôt que de parler d’un recyclage qui ne doit être considéré, comme le soulignent l’ADEME ou le GIEC, que pour les quelques déchets que nous n’avons pas réussi à réduire au terme d’une politique zéro-déchet, on misera donc plutôt sur la réutilisation…

New deal for a new world…

Or, la réutilisation, c’est quelque chose que nous savons déjà faire : il s’agit de revendre telle guitare ou pédale qu’on n’utilise pas, de donner tel synthé ou micro qui prend la poussière sur une étagère… Et c’est là plus probablement que se situe l’avenir de l’équipement dans les prochaines décennies, d’autant qu’à mesure que la récession et l’inflation se font ici ou là plus présentes, le recours à l’occasion devient crucial pour le fameux « pouvoir d’achat ». Là, et dans la réparation de matériels pensés pour être durables… C’est encore une chose rare, surtout en entrée de gamme où les produits sont pensés pour être jetables (boîtiers thermocollés sans vis pour les ouvrir, composants englués, etc.) et où, sans forcément penser que nous sommes face à de l’obsolescence programmée (qui est désormais un délit), la durabilité du produit est un souci moindre que l’agressivité du tarif.

Gageons toutefois que les lois devraient aussi faire évoluer les choses. On impose déjà à Apple aux USA de proposer des kits de réparation pour ses iPhones, tandis que les fabricants de certains matériels sont aussi obligés désormais de recourir à une connectique standard USB-C plutôt que propriétaire. Même en se fixant des échéances bien tardives, les lois visant à interdire les plastiques à usage unique d’ici 2040 vont par ailleurs concerner de plus en plus de produits, tandis que les lois contre l’obsolescence allongent les durées de garanties des produits. Les législateurs progressent également vers l’interdiction des PFAS via la révision du règlement REACH (voir encadré), ce qui risque de poser plus d’un problème aux fabricants de cordes, entre autres… Et puisqu’on en parle, le cas des cordes est d’ailleurs très intéressant…

De la sensibilité des cordes

L’interdiction prochaine de milliers de substances met déjà plus d’un fabriquant de cordes en métal dans l’embarras et on voit mal comment ces derniers pourraient obtenir des dérogations quand on ne parle pas là que d’un problème écologique mais d’un problème sanitaire avéré… « Les PFAS sont les substances les plus toxiques jamais créées par l’Homme, elles sont industrielles, donc notre corps n’a pas les défenses naturelles pour lutter contre elles. » explique Philippe Grandjean, professeur de santé environnementale à la Harvard TH Chan School of Public Health. Et quand on sait que certaines marques de cordes ont basé la spécificité de leurs produits sur l’usage de PFAS qu’il ne faudrait surtout pas gratter, on comprend que le retour à la bonne vieille corde en acier va être de mise, mêrme si des firmes comme Sipario semblent avancer vers des solutions dans le domaine des harpes qui seront peut-être applicables à la guitare.

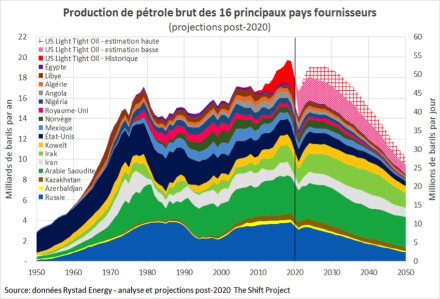

Mais il y a pire dès qu’on s’intéresse à la corde nylon sur laquelle repose toute la guitare classique. Le nylon, c’est du pétrole. Et le pétrole, non seulement on veut arrêter de l’utiliser pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, mais on va en avoir de moins en moins, sachant que son usage sera en outre réservé à des choses plus vitales : la production d’énergie notamment.

Comment faire des cordes de guitare classique du coup ? Interrogés sur ce point, des fabricants de cordes avouent leur embarras : certains mènent des tentatives pour l’heure infructueuses avec du bambou, tandis qu’on évoque sans trop y croire le retour de la corde en boyau sur les guitares (elle est toujours utilisée sur les harpes, dans un contexte très encadré). Or, sans parler de la considération de la vie animale, il se trouve qu’on parle là de boyaux d’ovins qui, en termes d’émanation de gaz à effet de serre, sont encore plus problématiques que les bovins… Bref, on n’est visiblement pas sorti de l’auberge sur ce point précis, sachant qu’une guitare classique sans cordes, ce n’est jamais rien qu’un gros et joli bout de bois qui peut éventuellement servir de percussion…

Et il va se poser bien au-delà des cordes évidemment : dans le monde de l’audio particulièrement, et de l’électronique à plus forte raison, le plastique reste omniprésent par exemple, ne serait-ce que dans les touches de claviers, les pads, les boutons, les gaines de câbles, etc. Il y a fort à parier que le temps des contraintes venues, vu que l’avenir est au « zéro plastique », certains se tourneront vers les biomatériaux que le nautisme ou la navigation explorent actuellement, mais ce virage n’est toujours pas amorcé (même si l’on voit certains acteurs s’intéresser aux matériaux recyclés, comme Arturia par exemple) et plus le temps passe, plus il faudra prendre un virage serré… Et il faudra peut-être prendre bien d’autres virages encore face à la pénurie de matériaux que les professionnels de l’extraction nous promettent, face à des réglementations concernant l’usage de substances dont on découvre peu à peu l’extrême toxicité…

Entre transition et rupture, le future de la facture…

Vous l’aurez compris : pour des raisons d’environnement comme de ressources ou d’énergie, la production future de nos matériels et instruments devra se réinventer en bonne partie sur le plan technologique si elle veut passer dans les prochaines décennies cette phase de « transition » qui, sur bien des points, prend des airs de rupture. Cela impliquera très probablement de ne plus considérer la performance ou le prix comme les principaux objectifs de fabrication, mais plutôt ceux de la durabilité et de l’économie de moyens comme l’empreinte écologique sur tout le cycle de vie du produit. Face à ces prospectives, la seule chose qui soit réellement acquise à l’heure actuelle, c’est ce qui existe déjà et qu’il faut conserver comme un précieux leg de la Terre aux musiciens. De la sorte, il s’agit d’envisager cette économie non plus sous le seul angle de la production mais aussi sous celui de la conservation et de la redistribution, non par choix, mais par bon sens bientôt, et très probablement par nécessité ensuite. Et lorsque ces questions viendront, il s’agira de se rappeler que cette guitare ou ce synthé qui sont les vôtres ne vous ont jamais appartenu quoi qu’en disent vos factures. C’est la Terre qui vous les a prêtés, bon gré mal gré.

Considérant les habitudes des générations les plus jeunes, à plus forte raison quand la croissance économique n’a rien d’une évidence désormais, il est fort probable en outre qu’on passe, sur les instruments et le matériel aussi, d’une économie de produit à une économie de service : ne plus posséder un matériel forcément, mais le louer le temps qu’on en a l’usage, ou se le faire prêter, ce qui pourrait redonner de l’importance à pas mal de structures dans la musique : associations, MJC mais aussi studios ou écoles, loueurs… Les écoles s’y sont mise depuis longtemps, le monde du logiciel commence à explorer cela, et la location entre particuliers pointe timidement le bout du nez, de manière plus ou moins formelle…

Or, il se trouve qu’il y a déjà pas mal de gens qui, prenant acte des changements qui s’annoncent sans se crisper sur les vieux modèles sans avenir, sans attendre non plus le soutien d’élites qui tardent à s’investir, se grattent la tête et trouvent, à leur petits niveaux, de vraies solutions à quantité de choses.

Et ils le font sans revenir en arrière technologiquement comme le caricaturent certains, mais en tournant le dos au productivisme dépassé des années 50 et en explorant les territoires vierges des technologies sobres où il n’est plus seulement question de performance pure, mais d’un rapport entre la performance et les moyens mis en oeuvre, entre l’efficience d’une solution et son empreinte écologique : Pikip fait cela, Berg fait cela, comme quantité d’autres qui se sont remontés les manches. Et cela est d’autant plus intéressant qu’on voit les David reprendre des couleurs face aux Goliaths de l’industrie, car si une grosse société dispose de plus de moyens, de ressources en R&D et de visibilité qu’une structure plus petite, elle n’a pas son agilité à l’heure de se remettre en question et peut souffrir de bien plus de contraintes et de lourdeur. En regard de cela, les prochaines années s’annoncent passionnantes, et même enthousiasmantes une fois qu’on envisage qu’à toutes les échelles des problèmes qui se poseront à nous, les valeurs humaines d’intelligence, de coopération et de partage, seront au coeur de toutes les solutions.