Cette semaine, on va étudier le comportement de quelques composants actifs ! Désormais, nous entrons dans le domaine de l’amplification et, pour débuter, nous allons nous pencher sur la petite bête à trois pâtes qui a révolutionné l’électronique dans la seconde moitié du XXe siècle : le transistor

Jusqu’à présent, nous avons fait le tour des trois principaux ensembles de composants passifs (RCL : résistance, condensateur, inductance), et nous avons survolé quelques notions importantes pour comprendre à la fois le phénomène électrique et ses mesures (courant continu et alternatif, tension, intensité, résistance, impédance). Nous allons passer cette semaine aux composants actifs, et nous commencerons en nous intéressant tout spécialement aux transistors. Cet article constitue un premier volet sur ce composant, et il sera complété la semaine prochaine par une étude de leur mise en circuit.

Toutefois, avant de commencer, il convient de se pencher sur un autre composant, qui nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de base d’un transistor : la diode.

Bénie par les diodes

La diode est le premier composant à base de semi-conducteurs que nous abordons dans ce sujet. Qu’est-ce que cela veut dire ? Le terme est assez littéral : un matériau semi-conducteur laisse passer le courant (le mouvement de charges électriques) dans certaines conditions, et le bloque dans d’autres.

Dans le cas de la diode, le courant peut passer à travers elle dans un sens, mais est bloqué dans l’autre. On dira donc que c’est un dipôle non-symétrique. En effet, nous avons déjà abordé la notion de sens du courant. Comme nous l’avions vu, ce sens est lié à la notion de polarité : ainsi, en courant continu, les bornes d’un générateur seront polarisées (signes + et -, par exemple sur une pile), et le sens conventionnel du courant sera noté de la borne positive à la borne négative.

Voici différentes diodes :

Vous remarquez qu’elles ont toutes un côté marqué d’un trait noir ou gris : c’est leur côté négatif (qui est nommé cathode, symbolisée K). Assez logiquement, cela implique que l’autre est positif (et on le nomme anode, symbolisée A). Ce composant a donc une polarité (comme certains condensateurs).

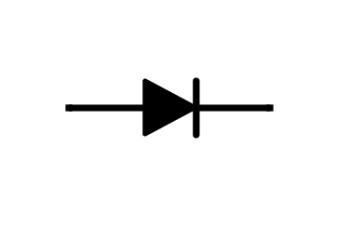

On retrouve d’ailleurs cette physionomie sur le symbole schématique du composant :

La diode est formée de deux matériaux semi-conducteurs aux caractéristiques opposés : dit simplement, l’un a beaucoup d’électrons libres (c’est la cathode), l’autre en manque (l’anode) : lorsqu’on adjoint ces deux matériaux, on obtient une jonction PN.

Je n’en dis pas plus pour l’instant, mais retenez bien ce terme, il nous resservira bientôt !

En régime continu, en régime alternatif

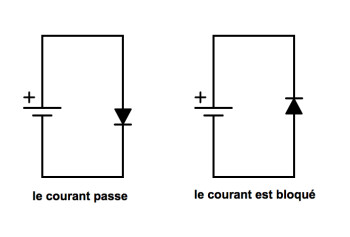

Le comportement d’une diode en régime continu est assez prévisible : comme un courant continu a un sens invariable (toujours conventionnellement du + vers le -), c’est le sens de polarisation de la diode qui décidera de son application :

À gauche l’anode (+) est relié au pôle positif du générateur, à droite c’est l’inverse : la cathode (-) est relié au pôle positif.

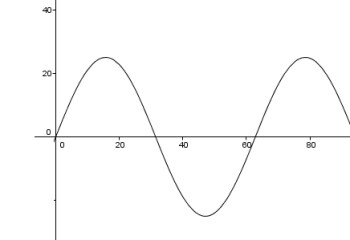

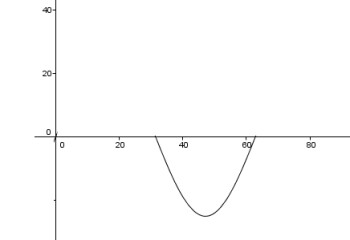

Avec un courant alternatif, ça sera nécessairement différent. Rappelez-vous : nous avions expliqué qu’un courant alternatif change deux fois de direction par cycle. On peut donc s’attendre à ce que la diode laisse passer le courant durant une partie du cycle, et la bloque pendant l’autre, selon son sens. Et c’est exactement ce qu’il se passe ! Voici la représentation basique d’un signal alternatif :

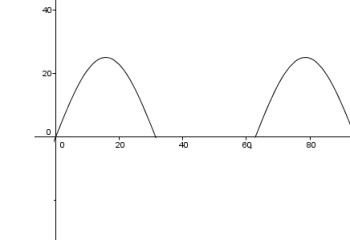

Si l’on insère une diode sur le trajet de ce signal, celle-ci bloquera une partie de l’onde sinusoïdale, selon son sens. Exemple :

La diode laisse passer la partie positive

La diode laisse passer la partie négative

Ce fonctionnement en régime alternatif sera particulièrement mis à profit dans les alimentations linéaires… Mais cela fera l’objet d’un prochain article !

Voilà pour l’approche théorique rapide. Dans l’usage une diode peut avoir de nombreuses utilités, définies par son implémentation dans un circuit. Deux exemples simples : par sa fonction de blocage, elle peut servir de protection, pour empêcher des inversions de courant ; elle peut également participer, dans une alimentation, à la conversion d’une tension alternative en tension continue (on appelle cela le redressement).

Avant d’aller plus loin, il nous faut essayer de comprendre de façon succincte ce qu’il se passe dans une diode

Tous dopés

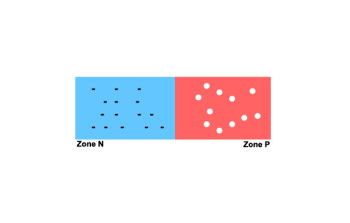

On y revient : la diode est constituée d’une jonction PN. Il s’agit, au sein d’un composant de la jonction de deux matériaux semi-conducteurs. Chacun de ces matériaux est dopé négativement ou positivement. Il serait trop long d’expliquer ici la technique du dopage, mais on peut dire assez grossièrement qu’il s’agit d’un processus qui permet d’ajouter au matériau soit des porteurs de charge négative – des électrons libres si l’on veut, capables de se mouvoir (dopage n) – soit des « trous », c’est à dire des manques de charges négatives (dopage p).

Les signes – représentent les charges négatives, les disques blancs – les trous

Lorsque l’on joint ces deux matériaux, les électrons libres de la zone N et les trous de la zone P se précipitent les uns vers les autres pour se recombiner. Les charges négatives viennent se concentrer le long de la zone P, les charges positives le long de la zone N.

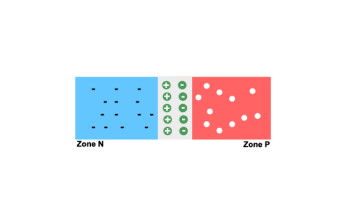

Au centre de la jonction PN, il se forme alors une zone électriquement stable, que l’on nomme zone de charge d’espace (ZCE – en gris sur le dessin) : une sorte de barrière que ni les charges négatives ni les trous ne peuvent franchir. Dès qu’elle se forme, le mouvement de recombinaison s’arrête.

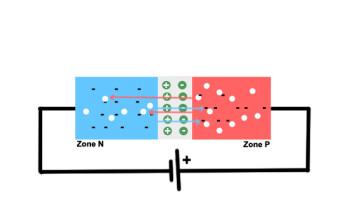

Que faire de cela ? Lorsqu’une tension suffisante, en polarisation directe (c’est-à-dire « dans le bon sens ») est appliquée aux bornes de la jonction PN, la zone de charge d’espace va devenir plus faible (je ne rentre pas ici dans le pourquoi du comment) : les porteurs de charges négatives et les trous se remettent en mouvement, à travers la ZCE. Et qui dit mouvement de charges, dit courant. On en conclue donc que, en polarisation directe, la jonction PN devient conductrice.

La zone N, c’est la cathode, la zone P l’anode : voici donc une diode, en mode conducteur.

Passons maintenant au transistor !

Le transistor : quelques généralités

Pour l’instant, presque tous les composants que nous avons abordés étaient des dipôles, ce qui veut dire qu’ils avaient deux bornes de raccordement (les deux « pattes » d’un condensateur ou d’une résistance par exemple). Un transistor en a trois, on peut donc parler de tripôle.

Sur une diode, j’avais signalé que la borne positive s’appelait « anode » et que la négative s’appelait « cathode ». Sur les transistors, chacune des trois bornes porte également un nom (qui décrit sa fonction).

On a donc :

- E pour « émetteur »

- B pour « base »

- C pour « collecteur »

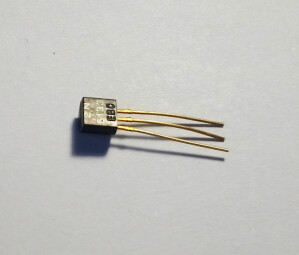

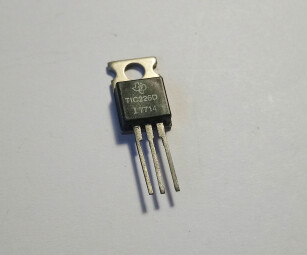

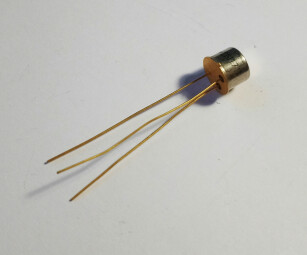

Parfois c’est écrit dessus :

Mais le plus souvent non et, dans ce cas, il faut trouver et consulter la fiche technique ou « datasheet » du transistor. On s’en doute : il faut donc être très attentif à l’orientation des transistors qu’on emploie, pour éviter les claquages.

Avant de nous pencher sur ce qu’il y a à l’intérieur d’un transistor, jetons un œil à son apparence externe. En effet, les transistors sont contenus dans des boîtiers dont la forme peut fortement différer. Cependant, ces boîtiers sont normés et portent chacun une appellation spécifique comme :

De gauche à droite et de haut en bas : boîtier TO220, TO18, TO3, TO92

Il existe de nombreuses listes des formes et types de boîtiers sur Internet.

NPN, PNP (et autres partis politiques)

Voici le retour de notre jonction PN ! Dans un transistor les matériaux P et N sont placés en sandwich. Ainsi on obtient des transistors :

- NPN – négatif, positif, négatif

- PNP – positif, négatif, positif

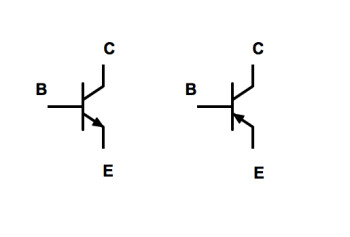

Les schémas correspondants :

A gauche, NPN, à droite, PNP, avec le marquage des trois bornes.

Pour mémoriser, la flèche pointe toujours vers une borne négative : si elle pointe vers l’extérieur c’est un NPN, vers l’intérieur, c’est un PNP.

Comme pour la diode, le transistor est donc basé sur des matériaux semi-conducteurs : il conduit le courant dans certaines conditions et le bloque dans d’autres. Cependant, dans le cas d’un transistor, c’est la partie intermédiaire, la base, qui permet de contrôler le passage du courant. Expliquons cela…

L’analogie du robinet

On a vu dans un des articles précédents que j’essaie d’éviter l’utilisation des analogies électricité/liquide. Je fais faire une entorse à ma règle : on peut en effet comparer un transistor à un robinet qui s’ouvre ou se ferme, laissant plus ou moins passer le courant. On va essayer de comprendre pourquoi, en restant sur une explication assez vulgarisée.

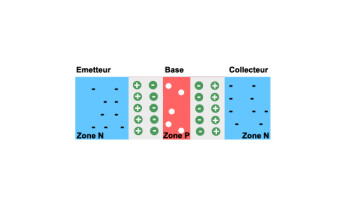

Voici un dessin d’une jonction NPN :

Vous reconnaissez la physionomie générale d’une jonction PN, cette fois-ci simplement doublée, donc avec deux ZCE. Remarquez déjà que la zone P (la Base) est plus petite que les zones N !

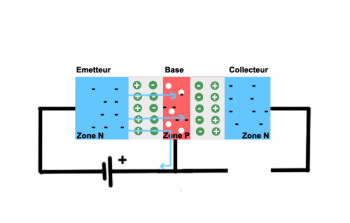

Polarisons-le en lui raccordant un générateur de tension (continue). Lorsqu’on polarise la première jonction PN (tension entre l’émetteur et la base), les charges négatives présentes dans la borne N (l’émetteur) sont mises en mouvement vers la borne P (la base) à travers la ZCE, et rejoigne le pôle positif du générateur. Pour l’instant, cela marche donc comme une diode

Pour la clarté de l’explication, à partir de maintenant, on se concentrera seulement sur le mouvement des charges négatives.

On note cette tension de polarisation Vbe (tension Base-Emetteur), et ce courant qui atteint la base Ib (courant Base).

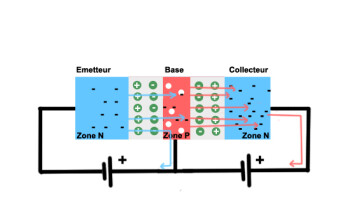

On pourait s’arrêter là mais au générateur 1 s’ajoute un générateur 2, qui crée une tension entre la base et le collecteur. Et c’est là que se produit l’effet « magique » : l’effet transistor.

En effet, la zone P est beaucoup moins grande que les deux zones N : les électrons ont à peine le temps de se déplacer vers la base, que la deuxième ZCE, qui forme un champ électrique (là aussi, je ne rentrerai pas plus dans le détail dans cet article, mais vous pouvez considérer cela comme grossièrement équivalent à un champ magnétique) les attire et les propulse jusqu’à la zone N suivante. Ce champ électrique leur permet de passer à travers la ZCE jusqu’au collecteur, puis d’être attiré par le pôle positif du second générateur

Le courant qui atteint le collecteur se note alors Ic (courant collecteur), et il est bien plus important que le petit courant Ib (courant base).

Conclusion provisoire

On peut conclure deux choses de cette explication succincte :

1 – La tension base-émetteur (Vbe) permet de générer le courant de base (Ib)

De plus, si l’on fait varier Vbe, le courant Ib variera aussi.

2 – Ce PETIT courant Ib permet à son tour de générer un PLUS GRAND courant Ic.

Et donc, il y a amplification ! (Ça y est, on y est !!)

De là, on comprend qu’un transistor peut « s’ouvrir » ou se « fermer », comme un robinet, avec un courant collecteur (Ic) qui peut varier de 0 à 100%. Mais qu’entre ces deux états (fermé, ouvert), on peut également moduler l’intensité de ce courant. Moduler… Voilà un terme qui nous ramène au domaine musical…

Pour comprendre comment le transistor peut être employé pour amplifier un signal sonore, rendez-vous au prochain article !