Slate Digital continue son bonhomme de chemin avec la version 3 du Virtual Mix Rack, sa fameuse émulation de matériel de studio format "Lunchbox" et modules 500, 6 ans après la version 2 et quelques modules plus tard. Nous allons voir si le concept a toujours du sens en 2025.

Steven Slate est un personnage du milieu de l’audio professionnel dont vous avez forcément entendu parler à de multiples reprises. Son nom est associé à un certain nombre de marques (Steven Slate Drums, Slate Digital, Steven Slate Audio) et produits (les plug-ins Virtual Mix Rack ou Virtual Tape Machines, la solution casque + logiciel à modélisation VSX, la même chose pour les microphones Virtual Microphone System, les consoles Raven, le plug-in de remplacement Trigger, etc.). Ses sociétés sont également marquées par sa collaboration avec Fabrice Gabriel, qui a co-signé certaines de ces créations, et travaillé également sur ses propres produits avec la marque Eiosis (AirEQ), dont certains sont inclus dans les bundles Slate en souscription, ou comme modules des plug-ins Slate Digital.

Toutefois, en octobre 2022 la société Slate Digital fut rachetée par Audiotonix (Allen & Heath, Calrec, DiGiCo, DiGiGrid, KLANG:technologies, Solid State Logic, Harrison Audio, Sound Devices, etc.). Steven et Fabrice ne font plus partie de l’aventure, tandis que John Bastianelli, ancien directeur en gestion de produits chez Avid et Presonus, est devenu le nouveau CEO. Les équipes sont aujourd’hui réparties entre Los Angeles et Grenoble, avec la partie Audiotonix localisée à Londres.

Virtual Mix Rack version 3 (VMR3 pour les intimes), sorti en fin d’année 2024, est donc un des produits du Slate Digital nouveau, qui est plutôt prolifique, puisque rien qu’en 2024 ils ont sorti également Stellar Echo, Infinity EQ 2, Submerge, et MetaPitch, en plus de modules supplémentaires pour VMR ! La V3 fait suite à la version 2 mise en ligne en 2018, et à la V1 de 2014 que Nantho avait testé dans nos colonnes à l’époque. Le produit fait partie d’une vague de plug-ins avec une orientation plutôt professionnelle qui modélise des appareils analogiques dédiés au mixage, présentés avec un workflow de rack / lunchbox à modules (pas Eurorack, le format API 500 plutôt) qui ont tous plus ou moins la même taille et un nombre limité de contrôles en façade. Profitons de ce test pour déterminer si le concept fait toujours sens aujourd’hui, et voyons ce que Virtual Mix Rack 3 nous propose.

Premiers pas avec le Virtual Mix Rack 3

Slate Digital Virtual Mix Rack 3 est disponible pour Windows et macOS, aux formats VST2, VST3, AudioUnit et AAX, avec une gestion des licences via iLok. La marque propose l’activation avec le dongle, dans le cloud, et depuis peu associée à une machine, avec deux activations possibles par licence. L’installation se fait grâce à leur logiciel Slate Digital Connect, qui permet de préciser notamment les formats de plug-ins souhaités. Le produit est donc un multi-effets qui présente ses différents algorithmes ou modules sous l’apparence de modules 500 virtuels, que l’on assemble de gauche à droite à partir d’une liste de modules disponibles, empruntant des codes visuels skeuomorphiques, et disposent d’un nombre limité de contrôles. Contrairement à d’autres plug-ins du même genre, le contenu est très spécialisé mixage et mastering, avec un peu d’émulations de matériel existant et un peu de designs originaux. On ne trouvera pas ainsi de simulations de pédales ou d’amplificateurs guitare par exemple, d’effets de modulation, de délais, de réverbes, et il n’existe pas de possibilité de faire du routage en parallèle ou de moduler des paramètres avec des LFOs ou des enveloppes.

Une fois ouvert dans votre STAN favorite, le plug-in dispose en plus de l’espace affichant les modules d’un navigateur de modules sur la gauche, qui permet de choisir quel module utiliser d’un glissé-déposé à la souris, de menus pour les présets, de boutons d’annulation et de retour ou d’états A / B, d’un bouton qui active le mode « haute qualité » / oversampling en échange d’une augmentation de la charge CPU et de la latence (0 vs 63 échantillons avec 44.1 kHz de fréquence d’échantillonnage), ou d’un autre pour changer le comportement à la souris des potentiomètres virtuels, et surtout de quelques nouveautés importantes qui justifient largement le passage à la version 3 (qui est d’ailleurs gratuit pour tous les possesseurs de la version 2 quelque soit le mode d’achat).

Quelles évolutions dans la version 3 ?

Première nouveauté largement visible d’ailleurs, les contrôles supplémentaires accessibles sous chaque module. En plus des habituels solo / mute, de l’index du slot qui permet de savoir comment automatiser le module, et du menu des présets existants pour chaque module, nous avons à présent un contrôle de volume de sortie séparé, qui va s’avérer très important pour gérer son gain staging, et aussi pour une poignée de modules un contrôle de sidechain. Celui-ci va permettre à une piste externe de contrôler la compression ou n’importe quel comportement du module, avec son gain d’entrée dédié, indépendant de celui plus classique du module qui n’aura ainsi plus d’impact sur les seuils de compression par exemple, et qu’il faudra mitiger si besoin.

Un système de présets à améliorer

Virtual Mix Rack dispose de présets à plusieurs niveaux, qui servent la quantité de combinaisons de réglages possibles. Au-dessus de chaque module d’abord, un menu déroulant donne accès à des présets associés, avec des noms souvent évocateurs de types d’instruments ou de genres. Bizarrement, nous remarquons que certains modules ne sont pas livrés avec des présets factory, même si l’option existe, peut-être quelque chose à améliorer au moins pour la cohérence ? Cela ne manque pas vraiment sur des modules à deux potentiomètres, mais pourrait être intéressant sur les plus complexes…

Ensuite, il existe évidemment des présets globaux, qui incluent la combinaison de modules sélectionnés, mais aussi la partie macros. Ceux-ci sont rendus accessibles via une zone de texte + menu en haut à gauche de l’écran, qui permet d’un clic de faire apparaître une quinzaine de catégories, puis les présets inclus dans chaque. Bien qu’assez nombreux, on repère un peu de redondance, et un peu d’organisation là-dedans aurait été un atout pour rendre le produit plus accessible. Le logiciel fait quelques efforts sur l’accessibilité en général, avec des infobulles sur quelques paramètres et sur les noms des modules, le contenu du manuel (actuellement en anglais seulement). Mais on aurait apprécié que les choses aillent un peu plus loin, avec ces contenus visibles en plus grand et plus étoffé dans le plug-in, à la manière des plug-ins Arturia (ou de votre serviteur) avec la bande de texte du bas ou les tutoriels intégrés, d’autant que les noms des modules ne sont pas toujours très parlants et qu’il faut connaître un peu l’historique des machines ou des algorithmes originaux pour les utiliser au mieux. On appréciera toutefois de pouvoir en sélectionner jusqu’à 8 en favoris (ils sont appelés Dream Strips dans le plug-in), pour qu’ils disposent d’un slot dédié toujours visible au-dessus de l’interface des modules.

Mais quand même, en 2025, on se dit que ça serait bien d’avoir dans tous les plug-ins récents de jolis navigateurs de présets, avec des tags, chose que l’on retrouve de manière assez réussie en général dans les plug-ins de synthétiseurs, ou sur les multi-effets spécialisés modulations à la Cableguys Shaperbox 3. Slate Digital, entendant notre plaidoyer, décida alors de nous faire cadeau d’une fonctionnalité supplémentaire, accessible via un bouton violet et blanc du plus bel effet, à savoir le Discovery Preset Browser !

Celui-ci ouvre une fenêtre popup à part qui nous permet d’accéder à une liste de présets, classés par tags, catégories, instruments, packs, auteurs, etc., avec des descriptions, une zone de texte de recherche, des images qui indiquent les modules utilisés et le nombre de macros associés. Puis d’un clic, le préset se retrouve chargé dans le plug-in, et on peut faire disparaître la fenêtre. Toutefois, en lisant le manuel, je compris pourquoi il me semblait que quelque chose clochait avec ce système : les présets affichés ne sont pas les mêmes que ceux accessibles précédemment ! Il s’agit en fait de présets partagés en ligne et mis à disposition des utilisateurs de VMR 3 quand leur machine est connectée par internet. Pourquoi ne pas avoir inclus dans cette super interface les présets en local ? Nous avons posé la question aux développeurs et il semblerait que la fonctionnalité est actuellement en phase de test, et qu’il est heureusement prévu prochainement, en fonction des retours, d’étendre le champ d’application aux présets locaux, ouf ! Nous imaginons en effet qu’il peut être compliqué pour les équipes de jongler avec l’héritage de différentes orientations du plug-in pour proposer une ergonomie et des fonctionnalités associées cohérentes, Virtual Mix Rack étant passé par plusieurs phases de ce côté-là au fil des années.

On en profitera également pour indiquer que nous espérons que le futur système permette de faire la distinction entre les présets dédiés au mixage, pour magnifier une prise et une chaine de plug-ins et traitements donnés appliqués à un instrument, et ceux qui participent à la signature sonore d’une piste de façon plus marquée, tel que le préset qui permet de simuler un amplificateur basse avec une grosse quantité de distorsion, ou les compresseurs en amont d’un simulateur d’amplificateurs guitare de type clean. En effet, il est dommage de mélanger les deux, par exemple dans la catégorie « basse », car les deux usages impliquent des différences de contenu très marquées. Enfin, même si c’est le type de plug-in qui veut cela, nous ne serions pas contre non plus des tags supplémentaires par genre, avec du contenu spécifique aux musiques électroniques en plus des attendus genres pop / rock / métal.

Modules disponibles et fonctionnalités marquantes

Mais le contenu de Virtual Mix Rack 3, c’est avant toute chose ses modules, la version 3 du plug-in donnant accès là tout de suite (avril 2025) à une trentaine de modules différents hors microphones (il s’agit en fait des compagnons du Slate Digital ML-1 hardware pour ces derniers, qui modélise différents types de microphones, on n’en parlera donc pas dans ce test). Les catégories d’effets présents sont d’ailleurs assez explicites sur l’orientation du plug-in : Dynamique, EQ, Harmoniques, Mastering, Préamps. Un onglet dédié permet d’accéder à tout le contenu et de l’utiliser par glissé-déposé, dont l’accumulation a débuté dès la première version de la série.

Nantho avait d’ailleurs parlé dans 3 tests différents des modules FG-N et FG-S (émulations des EQs de consoles Neve 1073 et SSL4000G), des compresseurs FG-116 et FG-401 (qui correspondent aux fameux Urei 1176 et à un compresseur de type VCA d’inspiration SSL 4000E au dbx 160A), du Revival, des Virtual Console Collection 2.0 qui modélisent plusieurs types de consoles avec la partie sommation analogique, du Trimmer qui permet de régler les volumes entre les modules (qui reste toujours utile pour la partie visualisation qui a été corrigée depuis le test), le FG-Bomber qui est un exciter hybride, ou encore du FG-Stress qui modélise le Empirical Labs EL8 Distressor.

Depuis, Slate Digital nous a publié les égaliseurs Custom Series, les émulations de préamplificateurs Neve 1073 et Telefunken V76 FG-73 et FG-76 (on ne s’y retrouve pas avec ces noms !), les sections Earth et Air du AirEQ de Eiosis, deux versions supplémentaires de la révision A du 1176 appelées FG-116 Blue Vintage et Modern, l’émulation de compresseur à tubes Telefunken U73b réalisée par Audified, les préamplis à lampes du Virtual Tube Collection London, Hollywood et New York d’inspiration UA et Neve, rien que sur Virtual Mix Rack 1.0 ! Puis après la sortie de la version 2.0 en 2018, nous avons eu également The Monster (le 1176 avec le British Mode), FG-A (un égaliseur API bien connu), des modules dédiés au gate et au Transient Shaper, deux takes sur le LA-2A intitulés FG-2A et Custom Opto, le FG-36A pour le Dolby A Trick, le dé-esseur FG-DS 902 émulant le dbx 902, le FG-Dynamics inspiré du compresseur VCA SSL 4000E qu’on n’attendait plus pour son effet glue caractéristique, et enfin le petit dernier en date avant la sortie de VMR 3 (qui n’a pas été mis en ligne avec de nouveau module pour le moment), le SD-PE1, l’émulation du fameux EQ Pultec EQP-1A.

Que dire de tout ça en plus du fait qu’il y a du monde ? Déjà on peut dire que les équipes de Slate Digital ne chôment pas, car chacun de ces modules pourrait être un plug-in standalone niveau complexité de modélisation. On remarque que certains produits comme les VBC (Virtual Buss Compressor) ou VTM (Virtual Tape Machines), plus vieillissants, ont pu servir d’inspiration pour l’offre, mais ne sont pas inclus dans VMR. En effet, il manque au plug-in que nous regardons des fonctionnalités pour le mid / side, une émulation d’appareil à bande analogique de type studio qui trouverait facilement sa place dans le concept, et peut être quelques références iconiques ci et là en matière de compresseurs ou de hardware en général dédié au mixage. Globalement on a quand même largement de quoi faire dans ce positionnement. Ce qui manquerait plutôt ça serait des plug-ins dans d’autres registres, sur du créatif (modulations, délais, réverbes) ou dédiés au mastering (un vrai limiteur qu’on peut mettre en fin de chaine, de la visualisation de métriques loudness, etc.), mais on peut comprendre que les développeurs aient cherché à se limiter avec un concept donné, d’autant qu’il existe d’autres plug-ins actuellement chez Slate Digital qui peuvent couvrir ces besoins. On apprécie aussi depuis plusieurs années de pouvoir désactiver la simulation de bruit additionnel sur certains modules un peu trop réalistes.

Tous ces modules nous semblent tenir complètement la route par rapport à la concurrence (on va en parler un peu plus en dessous), et nous avons quelques chouchous dans le lot. Citons par exemple les VCC qu’il fait sens d’utiliser sur toutes nos pistes, avec la bonne surprise de voir qu’ils communiquent ensemble sur plusieurs instances au niveau des contrôles grâce à la fonctionnalité des groupes, le dé-esseur qui peut devenir vite indispensable sur un bus voix, le SD-PE1 pour le Pultec Trick (voir plus bas), le Distressor que Nantho avait bien décortiqué, le couple LA-2A / 1176 évidemment ou encore le préampli London que j’ai beaucoup utilisé pendant ma prise en main du produit.

Réalismes des émulations analogiques : que valent-elles ?

Une question clé qui se pose à l’utilisation de Virtual Mix Rack 3 est celle du réalisme des simulations. Qu’en est-il de ce côté-là, concernant les modules proposés qui émulent du matériel existant ? Et comment se positionnent-ils par rapport à une liste de concurrents qui s’allonge au fur et à mesure que l’on regarde son contenu ? Il existe aujourd’hui sur le marché une quantité assez importante – voire astronomique – de plug-ins émulant des égaliseurs, compresseurs, préamplificateurs ou tranches de consoles analogiques (voir les offres chez UAD, IK Multimedia, Arturia, Waves, Overloud, Black Rooster Audio, DMGAudio, Native Instruments, Pulsar Audio, Native Instruments, Softube, Sonic Academy…). L’intérêt principal de ces plug-ins de simulation, par rapport à d’autres dont le design n’a pas d’inspiration hardware ou n’inclut pas de modélisation physique de circuits, est de transposer les usages que l’on fait des originaux dans un contexte in the box, et de proposer des couleurs familières aux ingénieurs du son habitués au matériel physique ou simplement aux sound designers curieux.

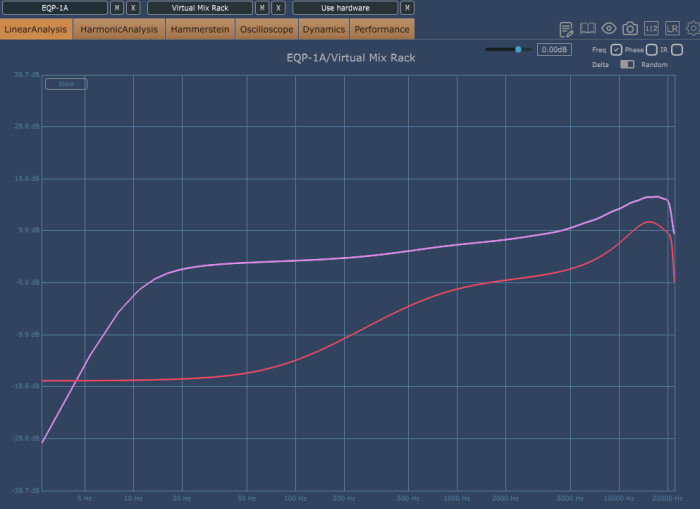

L’égaliseur est également emblématique pour le fameux Pultec Trick, qui consiste à atténuer et booster à la fois dans le bas même si le réglage est censé s’effectuer sur une seule fréquence (ici avec le réglage à 40 Hz), ce qui va créer un creux caractéristique un peu plus haut dans les fréquences grâce au comportement en interaction des deux potards, et permettre aux instruments tels que les basses ou le kick de ressortir du mix, ou d’accompagner le travail anti-recouvrement dans le bas, en effectuant sur chacun le Pultec Trick à des fréquences différentes. On peut entendre ici l’effet de l’astuce sur la basse, un peu plus audible quand la batterie rentre justement, qui est désactivé pendant 4 mesures, puis activé 4 mesures, puis désactivé 4 mesures, etc.

Il a aussi été cloné par un certain nombre de fabricants, qui n’hésitent pas à apporter leur petite touche au circuit, les plus célèbres exemples étant les Tube Tech PE-1A et PE-1C qui sont censés être des copies européennes plus ou moins strictes, ce dernier ayant été spécifiquement émulé par exemple chez Softube.

Comparatif de réalisme avec les plug-ins concurrents

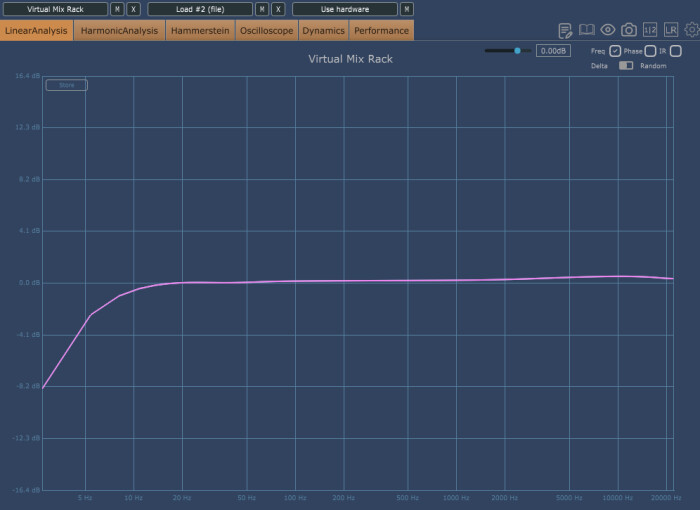

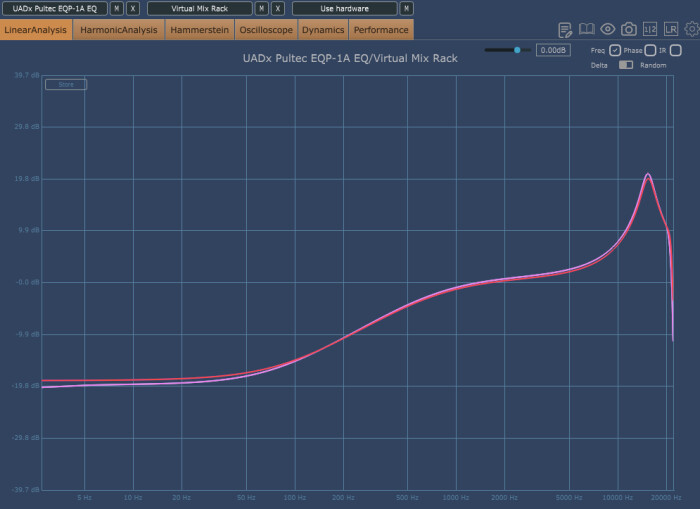

Comment s’en sortent les modules Slate Digital sur ces registres ? Nous avons droit aux émulations dédiées chez Slate Digital dans VMR3, avec le SD-PE1 pour le EQP-1A, le FG-2A pour le LA-2A (avec d’ailleurs un module intitulé Custom Opto qui est une sorte de LA-2A aux stéroïdes avec plus de contrôles), et même 4 versions du 1176 (appelées FG-116, FG-116 Blue Vintage, FG-116 Blue Modern et The Monster). Pour étudier le comportement des émulations, le meilleur ami du chercheur de petite bête est l’application Plugindoctor de DDMF, qui permet de charger des plug-ins ou d’envoyer des signaux dans du hardware, et d’observer la réponse en fréquence du plug-in pour des réglages donnés, la production d’harmoniques pour évaluer les comportements non linéaires et la correction antialiasing, et de jeter un œil aux courbes de réponse dynamique pour les compresseurs.

Sur l’émulation du Tube Tech PE-1C de Softube, on observe un comportement similaire, mais avec quelques différences sur la résonance dans le haut du spectre et quelques décalages légers sur les fréquences de coupure, provenant très probablement des différences de nature existantes entre le EQP-1A et le PE-1C que l’on peut observer sur les schémas électroniques. À l’inverse, nous avons été extrêmement surpris en regardant la réponse en fréquence de l’émulation de IK Multimedia T-Racks 6, au point que nous pouvons la considérer comme complètement ratée ! Non seulement les fréquences de coupure sont off, mais en plus les réglages dans les aigus ont un effet sur le gain global et sur l’image stéréo dans les basses fréquences qui nous semblent complètement hors sujet pour un produit qui est censé être une émulation de EQP-1A. Nous avons également comparé les courbes que nous observons avec celles présentées dans le manuel du hardware d’origine, ce qui nous permet d’accorder notre confiance aux émulations de Slate Digital et de UAD notamment.

Sur les compresseurs, faire un test de réalisme est un exercice beaucoup plus périlleux, encore plus si on ne possède pas les originaux, ce qui malheureusement est notre cas ici, malgré quelques recherches avec des studios locaux. Mais surtout, le compresseur pose un problème de nature. Dans nos précédents tests sur Neural Amp Modeler et Synapse Audio The Legend HZ, discriminer les mauvaises émulations ou comparer avec des exemples sonores des émulations entre elles avec du hardware nous a paru plutôt aisé, parce que les critères objectifs ne manquaient pas, et qu’au niveau sonore quelques exemples seulement suffisent à entendre un certain nombre de choses flagrantes se produire.

Dans le cas d’un compresseur, l’action se caractérise par définition par un aspect temporaire et furtif, puisqu’il s’agit essentiellement d’une automation de volume et d’un processeur non linéaire assez léger, comme un préamplificateur qui réchauffe à peine le son, en dehors de ce qui se passe quand le seuil de déclenchement est atteint. Les choses se compliquent de plus dans le cas du 1176 car il existe plusieurs révisions, sans parler du fait qu’un seul des modules de Slate Digital propose le British Mode et n’est pas une émulation stricte de 1176. Pour évaluer la qualité des émulations de Slate Digital de 1176 et de LA-2A, nous avons donc décidé de faire abstraction du mode British sur le premier, et de vous faire écouter pour commencer des sons qui utilisent différentes émulations à la recherche de similarités pour des réglages à peu près identiques. D’abord écoutons les émulations de 1176, avec les contrôles sur des valeurs identiques, à peu près autant de gain en entrée, et les volumes de sortie matchés niveau loudness (en faisant attention aux plug-ins plaisantins qui ont leur mapping à l’envers par rapport à l’original, ou à bien matcher les paramètres à utiliser sur le DMG Audio TrackComp 2).

- 1176-Drums-No FX00:19

- 1176-Drums-Arturia00:19

- 1176-Drums-Black Rooster00:19

- 1176-Drums-MixBus00:19

- 1176-Drums-Native Instruments00:19

- 1176-Drums-Overloud00:19

- 1176-Drums-Slate Digital00:19

- 1176-Drums-TRacks500:19

- 1176-Drums-UAD00:19

- 1176-Drums-TrackComp200:19

Sur le LA-2A, même punition, avec des différences assez marquées je trouve sur la quantité de saturation créée par l’émulation d’un plug-in à l’autre, ce qui m’a obligé à ajuster un peu le volume d’entrée. Difficile d’ailleurs dans ce contexte de sortir un vainqueur marqué, mais il est super intéressant d’écouter comment on peut faire sonner aussi différemment une émulation de quelque chose qui est censé être constant, et qui dans ce cas ne fait clairement pas que compresser.

- LA-2A-Bass-No FX00:24

- LA-2A-Bass-Black Rooster00:24

- LA-2A-Bass-MixBox00:24

- LA-2A-Bass-Overloud00:24

- LA-2A-Bass-Slate Digital00:24

- LA-2A-Bass-TRacks500:24

- LA-2A-Bass-UAD00:24

- LA-2A-Bass-TrackComp200:24

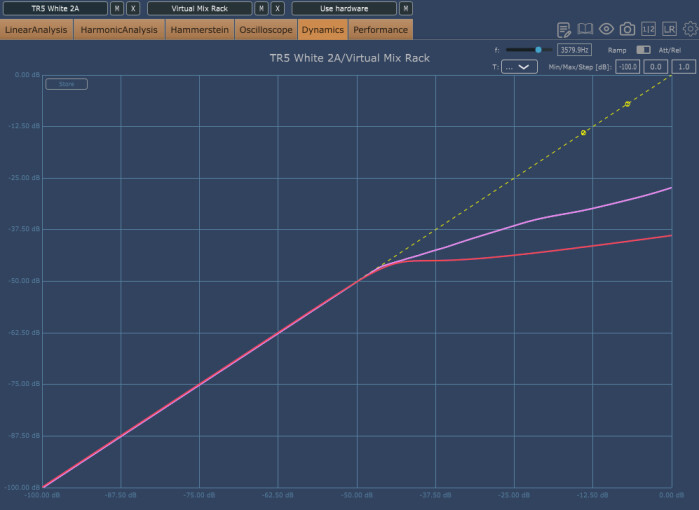

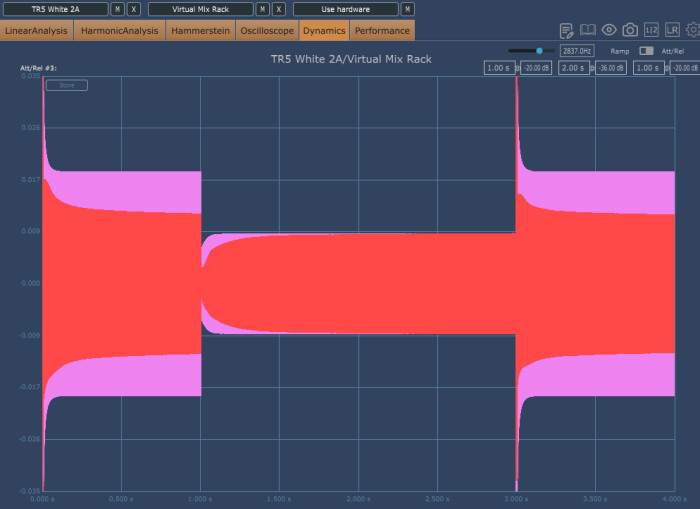

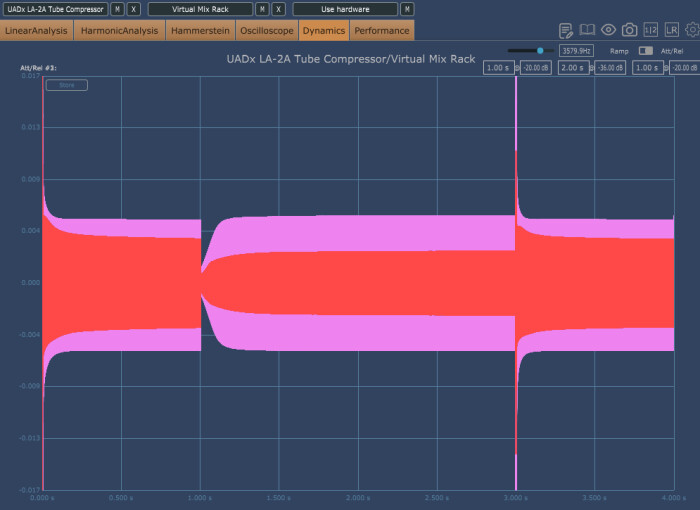

Nous avons également observé dans Plugindoctor les mesures des différents concurrents sur chaque type de compresseurs. Bien que le logiciel nous donne des données brutes un peu grossières, il nous permet d’avoir une idée des fonctions de transfert de chaque émulation et aussi du comportement des enveloppes appliquées sur le signal sidechain, d’abord pour les 1176 :

Et ensuite sur les émulations de LA-2A :

Ces données nécessitent un peu de réflexion pour pouvoir être interprétées, et il peut être facile d’en tirer des conclusions hâtives ou erronées, comme vous pourrez le constater sur les internets. D’abord, précisons ce que nous regardons : le mode Ramp de Plugindoctor permet d’avoir une visualisation d’une mesure de la courbe de transfert familière des compresseurs, tandis que le mode Att/Rel permet d’envoyer un signal sinusoïdal à une fréquence donnée, puis de varier deux fois son amplitude pour faire apparaître les implications des temps d’attaque et de relâchement sur l’enveloppe du signal de sortie.

Il semble plus aisé de reproduire la fonction de transfert du compresseur 1176 que du LA-2A, et il y a aussi beaucoup d’interprétations logicielles possibles bizarrement du comportement du LA-2A d’après nos observations. Nous avons remarqué aussi que l’émulation de IK Multimedia dans MixBox du 1176, qui est différente de celle de T-Racks 5 et 6, avait un comportement très différent sur la partie attaque des autres, n’ayant pas réussi à faire coller la courbure de l’attaque du signal même en utilisant différentes valeurs des paramètres. Nous avons pu voir aussi que les émulations UAD (celles qui sont régulièrement proposées gratuitement, pas les versions collections) ont un comportement qui change peu avec la fréquence du signal entrant. Bref je m’attendais à voir pas mal de similitudes strictes d’un plug-in à l’autre sur les compresseurs, et il semblerait que ça ne soit pas le cas en dehors de quelques traits grossiers, et d’une cohérence générale sur ce qui peut être dit d’une marque donnée. J’aimerais pouvoir faire un classement des marques qui émulent correctement les compresseurs analogiques, mais je trouve qu’il y a des choses à redire un peu partout, et qu’on peut surtout se fier à ses oreilles et éventuellement à des indicateurs du degré de sophistication de certains par rapport à d’autres. Pour pouvoir aller plus loin, il faudrait se référer aux machines exactes (révision et numéro de série près) qui ont servi de référence à chaque émulation, mais vous comprendrez qu’on peut sortir assez rapidement du cadre de ce test. Tout ce que je peux affirmer sur les compresseurs et l’égaliseur au moins c’est que Slate Digital a l’air de s’en sortir pas mal en matière de réalisme, et qu’on est plutôt sur des valeurs sûres également avec les marques qui performent bien quelque soit l’émulation considérée (UAD, Black Rooster par exemple) ou qui poussent assez loin les considérations sur le matériel émulé (DMG Audio notamment).

Utilisation concrète de VMR 3 en session de mix

Dans le contexte de son utilisation réelle pour faire autre chose que des comparatifs, Virtual Mix Rack 3 pose inconditionnellement la question du workflow. À quoi cela sert-il en 2025 d’utiliser un plug-in dans lequel il y a plusieurs effets incorporés, dont on ne peut pas voir la liste d’un simple coup d’œil dans la liste des inserts de sa STAN ? Ce questionnement fait que l’on peut être tenté de vouloir utiliser les plug-ins concurrents et standalones qui ne manquent pas, voire d’utiliser plusieurs instances du VMR 3 avec à chaque fois un seul module chargé ! On regrettera le temps de chargement de la première instance qui peut être un peu long dans cette utilisation, mais qui ne concerne pas les suivantes, fort heureusement. Il n’empêche que ce n’est pas tant que ça un problème d’adhérer à ce workflow, notamment grâce à l’usage des macrocommandes ou des possibilités d’automation, qui assignent chaque module à une lettre donnée.

Pour autant, il y a bien plusieurs avantages très concrets à utiliser ce mode de fonctionnement. Pour commencer, il y a la possibilité d’aller plus vite ! En effet, il n’est pas rare chez les ingénieurs du son professionnels de faire un usage intensif de templates pour accélérer le mixage et l’enregistrement en studio des productions des artistes, et un tel plug-in permet de sauvegarder ses combinaisons de modules préférés, avec un ordre, des réglages et des macros spécifiques. Un utilisateur aguerri peut alors mixer rapidement ses pistes en utilisant ses présets personnels préférés comme base pour pallier à chaque situation. Autres avantages, on peut évidemment utiliser les présets des autres, et explorer leurs idées, ce qui donne un certain côté pédagogique bienvenu au plug-in également. Nous pensons en effet que VMR 3 est un plug-in avec une accessibilité en dessous de la moyenne, nécessitant de se familiariser avec les appareils émulés et leurs usages pour en tirer un profit maximum, et quelque part, les indications fournies par les présets viennent aussi aider un peu de ce côté-là, notamment avec le navigateur dédié aux présets locaux.

Dernier avantage du workflow, la possibilité de récréer son channel strip et des conditions d’enregistrement analogique. S’il manque une émulation d’enregistreur à bandes, Virtual Mix Rack 3 propose en effet la version 2.0 du Virtual Console Collection, qui, si elle est vieillissante, reste incontournable et avec peu d’équivalents aujourd’hui (le système d’Analog Summing de UAD n’est disponible que dans Luna par exemple), notamment grâce à la communication interinstances. Si son effet est relativement subtil sur une seule piste, l’accumulation de celles-ci permet de produire quelque chose de plus audible, et surtout d’importer le workflow de l’analogique qui consiste à se laisser le droit de mixer « chaud » avec des pistes qui ont des hauts niveaux, pour obtenir de la chaleur « analogique » supplémentaire et pas du clipping numérique brutal. Cette chaleur peut d’ailleurs être parfaitement utilisée sur des genres musicaux plutôt électroniques, avec un usage reconnaissable entre mille du sidechain externe sur les compresseurs.

En parlant de volumes, la problématique du gain staging demeure toujours aussi importante, et la présence des volumes de sortie par module dans l’interface est rapidement indispensable, au point qu’on ne se souvient plus comment on faisait sans (mettre des Trimmers partout s’avérait un peu too much). Il arrive pourtant qu’on soit embêté par les compensations de volume automatiques (par exemple, le réglage de drive sur les VCC qui est censé ajouter jusqu’à 18 dB de gain) ou l’impression que certains contrôles de saturation n’impactent que très peu le signal de sortie. Ainsi, en phase de sound design ou pour des usages créatifs, on utilisera principalement les émulations de préamplificateurs à lampes plutôt que les modules de console virtuels. Il nous arrive aussi parfois de regretter l’absence de feedback visuel supplémentaire, le plug-in nous incitant à mixer avec nos oreilles plutôt qu’avec nos yeux, ce qui peut s’avérer un peu punitif si on ne connait pas assez le matériel émulé et ses usages. Là encore, des ajouts pédagogiques dans les prochaines versions seraient très appréciables. Ici, on peut entendre l’effet du sidechain sur la basse et sur les pads (qui utilise le 1176 avec un sidechain externe), ou encore l’usage des préamplis pour rajouter de la distorsion sur la deuxième ligne de basse.

Sur les usages créatifs d’ailleurs, la présence du sidechain et des macros ouvre un certain nombre d’horizons, qui m’ont poussé pour terminer sur ce test à vous faire une démonstration du plug-in un peu à contre-courant de ce que je m’attendais à faire au départ. Plutôt que de vous faire une démonstration de mixage avec VMR 3 (par exemple en prenant les pistes séparées d’un morceau provenant d’un mixing contest), j’ai préféré partir dans une direction dub (à partir de stems et de matériaux libres de droits, mais pas que), le principe du genre musical étant justement de jouer avec la console et le matériau sonore après qu’il soit mixé correctement ! On utilisera des plug-ins externes pour tout ce qui est modulations, réverbération (à ressorts évidemment) et délai (par exemple au hasard l’excellent Slate Digital Stellar Echo 201 qui modélise une Roland Space Echo). Et pour le reste on fera un usage intensif des macros et du sidechain, ainsi que de tout ce qui fait la force du plug-in : Pultec Trick pour faire ressortir le kick et la basse, bus de compression 1176 / LA-2A et de-esseur sur les voix, VCC sur chaque piste, Revival et tranches d’EQ pour donner un peu de couleur à certaines pistes faiblardes, AirEQ pour nettoyer le contenu de certaines pistes, FG-Dynamics en master pour l’effet glue, et usage de VIRTU tant qu’à faire sur l’export final. Nous avons d’ailleurs apprécié de pouvoir multiplier les instances du plug-in dans notre projet, grâce à une consommation du plug-in en charge CPU qui est très raisonnable, y compris avec le mode haute qualité activé.