Il y a un an, Moog Music annonce la sortie du One, présenté et dessiné comme le successeur du Memorymoog. Avec un OS 1.1.0 stabilisé, le moment est venu de mettre la main sur ce magnifique instrument de lutherie électronique…

Moog est essentiellement connue pour ses synthés analogiques modulaires ou compacts. En 2002, la société Moog Music fait son grand retour sur le devant de la scène avec le Voyager, un synthé monodique à trois VCO et VCF double entièrement programmable. Sous ses différentes – et trop nombreuses – déclinaisons marketing, il restera le seul synthé programmable Moog positionné haut de gamme. La société d’Asheville s’est ensuite consacrée aux synthés programmables plus abordables à deux VCO (série Phatty élargie), tout en modernisant ou ressuscitant certaines gloires du passé : Taurus et Model D. Plus récemment, Moog Music a présenté de nouveaux instruments ressuscitant le son des ancêtres, mais sur base de composants modernes : GrandMother, puis Matriarch.

Cependant, de nombreux fans du son Moog réclamaient depuis des lustres un gros synthé polyphonique programmable sans compromis, digne héritier du Memorymoog de 1982. Bob Moog avait toujours été récalcitrant à un tel développement, ayant précipité bon nombre de constructeurs vers la faillite. Il n’était plus propriétaire de la marque (alors sous pavillon Norlin) et encore moins dans l’équipe de développement du colosse. Scellant le sort de Moog, le Memorymoog s’est rendu célèbre tant par son gros son avec saturation naturelle, que par l’instabilité de ses VCO et la fragilité de sa conception. Il faudra attendre des années pour que Rudi Linhard, un talentueux ingénieur allemand, lui redonne une nouvelle vie (Cf. test du Memorymoog LAMM).

On comprend d’autant mieux la prudence des équipes de Moog Music pour se lancer dans la conception d’un tel défi. Mais ils l’ont finalement fait et courant 2018, après 5 ans de développement, le Moog One (nom de code « LAS » pour « Long Awaited Synth ») a été présenté en grandes pompes, avec la volonté assumée de créer un nouveau mythe : directs de la firme montrant l’assemblage à la main des premiers exemplaires, témoignages des concepteurs, avis d’heureux pré-testeurs découvrant la merveille à coup de « oh my god », « amazing » et « waouh » surjoués… les mois suivants ont montré la cruelle réalité : le Moog One n’était ni fiabilisé, ni amazing. Certains importateurs et distributeurs européens avaient même décidé de le mettre sous embargo avant que l’OS ne soit stable. Aujourd’hui, tout semble rentré dans l’ordre. Faute de modèle de prêt en France, nous avons pisté le One auprès de ses premiers acquéreurs. C’est l’ami Laurent « Baloran », Mr The River himself, qui nous a confié son précieux, fraichement débarqué d’Outre-Rhin, pendant plusieurs semaines… Un immense merci à lui !

Lutherie Deluxe

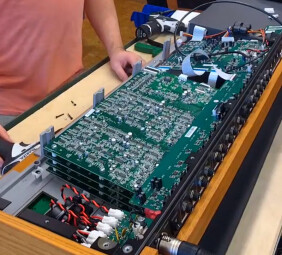

Allez hop, on allume. Vouuuuuuuuuushhhh, une escadrille de ventilos bruyants se met immédiatement en branle (on en devine au moins cinq sur les photos de l’intérieur). Après l’initialisation où ils tournent à fond, ils se calment en fonction de la température de la pièce. On peut réduire leur vitesse, mais ils se remettent à fond si besoin. Pendant le test, ils sont toujours restés calmes, bien que le Moog One chauffe pas mal, même le modèle 8 voix prêté.

Le niveau de soin prodigué à la construction n’a d’égal que l’ergonomie, type un bouton / une fonction. Les différents modules sont clairement organisés en façade : en partie gauche, LFO, VCO, générateur de bruit, horloge maîtresse, arpégiateur, séquenceur et modes de voix ; au centre, écran avec commandes de navigation dans les menus (choix des programmes avec 4 types de filtrage, édition de paramètres spécifiques), touches de programmation (comparaison, initialisation avec Shit + Compare, consultation de la valeur des commandes, photographie instantanée des réglages, sauvegarde), sélection de modulations (sources directes, page matrice), choix direct du/des canaux multitimbraux à éditer via le panneau d’édition (synthés 1–2–3, éditables séparément ou ensemble, à savoir zone clavier, solo, mute, activation) ; en partie droite, mixeur, VCF, enveloppes, VCA, effets et 16 touches alignées pour appeler les Performances de scène. Lorsqu’on est dans un module, une touche triangulaire permet d’appeler une page de paramètres supplémentaires, alors éditables en partie centrale (4 poussoirs au-dessus de l’écran, 4 encodeurs en-dessous et un gros encodeur-poussoir en plein centre). Dans les modules sources de modulation (LFO, enveloppes), une touche DEST permet d’assigner directement une destination de modulation sans passer par la touche Matrice. Il en est de même pour les contrôleurs physiques : molette de modulation, pad X/Y, numéro de note, vélocité, pression et pédale d’expression. Une partie de ces contrôleurs est située à gauche du clavier : molettes de pitchbend (à ressort assez mou) et de modulation, pad X/Y également sensible à la pression avec touche de maintien, touches de transposition par octave et section glide (potentiomètre de vitesse et touche d’activation).

Modes actuelles

Passons à l’écoute des sons d’usine, développés par des pointures du design sonore. Disons-le d’emblée, nous les avons trouvés décevants, un comble dans cette gamme de prix et compte tenu de la renommée des designers sonores. Pourquoi ? La plupart des programmes démontrent la puissance des fonctionnalités, en mettent plein la vue avec les effets, au détriment de la musicalité… Rien de tel pour repartir de zéro et créer ses propres sons ; d’ailleurs, comment résister devant un tel panneau de commandes !? À l’allumage, la stabilité est étonnamment rapide ; le manuel préconise d’attendre 5 minutes de chauffe, mais notre Moog One s’est tout de suite avéré stable. Nous n’avons d’ailleurs pas trouvé l’Autotune, curieux pour un synthé à 24 ou 48 VCO ! En revanche, il existe un effet basique simulant l’instabilité du pitch entre les voix, comme sur les synthés analogiques vintage. La puissance des niveaux de sortie est impressionnante, le potentiomètre de volume est le plus souvent à 2 heures, parce qu’au-dessus, on allume toutes les diodes et on colle les aiguilles de la console. Toutefois, le bruit de fond est élevé et Moog a prévu une porte de bruit en sortie, dont on peut régler l’action de –24 à 0 dB (arrêt). Elle a parfois tendance à manger les enveloppes longues à partir de –12 dB. En édition, les potentiomètres répondent en mode saut, seuil ou relatif. Quel plaisir de les prendre en main !

- One_1audio 01 Bright Pad01:20

- One_1audio 02 Dual VCF Pad01:09

- One_1audio 03 Strings 12db01:14

- One_1audio 04 Chruch Big One00:41

- One_1audio 05 Steel Drums00:19

- One_1audio Tinhu1b00:35

- One_1audio Tinhu2b00:39

- One_1audio Tinhu3b01:52

- One_1audio Tinhu4b01:16

- One_1audio Tinhu5b00:51

- One_1audio Tinhu6b01:12

- One_1audio Tinhu7b01:07

- One_1audio Tinhu8b00:27

- One_1audio Tinhu9b01:00

- One_1audio Tinhu10b00:29

- One_1audio Tinhu11b00:24

- One_1audio Tinhu12b01:31

- One_1audio Tinhu13b00:57

- One_1audio Tinhu14b00:56

- One_1audio Tinhu15b01:06

- One_1audio Tinhu16b01:51

- One_1audio Tinhu17b00:43

Règles de trois

Les sources sonores sont générées par 3 VCO identiques, accordables de 2 à 32 pieds, avec réglage par demi-ton (-7 à +7) et battement fin en Hertz. Chaque VCO, très élaboré, est capable de produire simultanément une dent de scie ou un triangle variable, en plus d’une impulsion variable. Le réglage de pente de la dent de scie ou du triangle permet de passer progressivement de dent de scie à triangle, puis de triangle à rampe ; en mode dent de scie, l’angle fait varier le temps de redéclenchement du cycle de l’onde ; en mode triangle, les segments ascendants / descendants suivent le clavier. Pour l’impulsion, le réglage continu de la largeur est bipolaire (onde carrée au centre). Un potentiomètre dédié permet de régler la balance entre ces deux ondes produites simultanément (dent de scie variable / impulsion variable ou triangle variable / impulsion variable). Pour chaque VCO, un petit écran OLED affiche la forme d’onde résultante en temps réel (fixe avant toute modulation, contrairement au Minilogue qui représente l’onde en sortie de VCA).

Trois VCF en deux

Les deux sorties du mixeur attaquent deux VCF très complémentaires : le premier à variable d’état (SVF) et le second en échelle de transistors (LF). Le SVF est un double filtre multimode résonant 2 pôles, capable de fonctionner en modes LP, BP, HP ou Notch. La fréquence de coupure varie de 20 Hz à 20 kHz et la résonance colore sans faire auto-osciller le filtre. On peut moduler la fréquence de coupure par trois sources directes : enveloppe de filtre (bipolaire), LFO2 et FM (l’un des VCO au choix). Par le menu, on peut régler l’espacement entre les deux fréquences de coupure (puisque c’est un double filtre) de –100 à +100%. On peut aussi régler le suivi de clavier de –200 à +200%, bravo pour cet intervalle élargi ! Le LF offre quant à lui 1–2–3 ou 4 pôles et est capable de fonctionner en modes LP ou HP.

Terminons ce tour des modules analogiques par le VCA. Chaque voix possède un VCA stéréo, dont on règle le niveau et le panoramique directement en façade. Le VCA de chaque voix est piloté par une enveloppe de volume dédiée, nous verrons ça au paragraphe suivant. On peut aussi régler la largeur stéréo des voix, utile si on aime le ping-pong, les accords élargis ou les vastes unissons. Il ne reste plus qu’à appliquer des effets sur chaque synthé avant de l’envoyer rejoindre l’extérieur, nous en reparlerons au chapitre effets. Le routage se fait alors vers une ou plusieurs sorties physiques, chacune ayant son volume séparé : principale stéréo, secondaire stéréo et insert 1 à 4. L’entrée audio peut également être envoyée directement vers les sorties inserts 3 ou 4. De quoi convenir à tout le monde !

Modulations matricielles

Le Moog One hérite des possibilités de modulation développées sur le Voyager. Sauf que cette fois, on n’est plus limité à deux bus, car les modulations sont entièrement numériques. Chaque partie synthé dispose de modulations séparées. Commençons par les 4 LFO, identiques. On peut directement régler la vitesse et la forme d’onde de chacun d’entre eux. Il y a 4 formes d’ondes continuellement variables : triangle vers sinus, impulsion à largeur variable, dent de scie vers rampe, S&H vers bruit. Dans le menu, on modifie la variation de forme d’onde. On règle aussi la plage de fréquences : lente (0,001 à 1 Hz), basse (0,01 à 10 Hz), moyenne (0,1 à 100 Hz) ou rapide (1,0 à 1000 Hz) ; cela permet une très grande souplesse d’oscillation, de quasi arrêté à niveau audio. Viennent ensuite la variation d’onde, la polarité, la phase, la synchronisation à l’horloge maîtresse (avec différentes divisons temporelles) et le redéclenchement du cycle (oscillation libre ou forcée à chaque note). C‘est très complet, mais ce n’est pas tout ; on peut aussi définir un délai, un temps de fondu d’entrée, un temps de fondu de sortie, un nombre de répétitions du cycle avant arrêt (1 à 32 ou infini) et un lissage de forme d’onde. Là franchement, ils ont inventé le LFO quasi parfait !

D’autres connexions nécessitent de passer par la matrice de modulation. Pour cela, on appuie sur la touche MOD dans la partie centrale du panneau. S’ouvre alors une page menu spéciale, dans laquelle on assigne et visualise l’ensemble des routages. Nous sommes parvenus à 20 routages, ce qui est suffisant. À tout moment, on peut créer ou supprimer un routage. Dans un routage, on choisit une source de modulation, un contrôleur, un type de transformation et une destination : par exemple, le LFO1 module le panoramique du VCA à une intensité qui dépend de la position de la molette de modulation. On n’est pas obligé de définir un contrôleur à chaque routage. Une fois la source choisie, on règle la quantité de modulation (-300% à +300%) ; si on décide de faire intervenir un contrôleur, on le choisit et on règle sa quantité d’action (-100% à +100%) ; si on veut appliquer une transformation au signal de modulation, on a quatre possibilités : limite haute, limite basse, carré, cube ; enfin, on choisit la destination (son module et son nom) parmi les sources à disposition : citons les 4 LFO, les 4 enveloppes (y compris celle du générateur de bruit), les contrôleurs physiques (molettes, pad X/Y/pression/Gate, vélocité, pression, numéro de note, pédales, entrées CV), un générateur aléatoire et une constante. La liste des contrôleurs est quasi identique. Il n’y a donc pas de sources audio telles que les VCO ou le bruit, hormis les LFO à très haute fréquence. Parmi les destinations, on a tous les paramètres continus de chaque VCO, du générateur de bruit, du mixeur, des filtres, du VCA, des enveloppes et des LFO. On frise les cent destinations ! On peut sauvegarder une matrice complète à tout instant pour la rappeler quand bon nous semble, y compris dans un autre programme, bien vu !

Effets secondaires

Les trois multieffets des parties synthé et les deux multieffets maîtres disposent des mêmes réglages. Le second multieffet maître y ajoute des réverbes signées Eventide : pièce, hall, plaque, Shimmer et spatial. On n’a donc le droit qu’à un exemplaire de ces réverbes ; le mode d’emploi explique que c’est une question de puissance de calcul… mouais. Les deux effets maîtres sont globaux. On peut les activer en façade et doser l’envoi de la partie synthé en cours vers les deux bus grâce à deux potentiomètres dédiés. Ils sont mono en entrée et stéréo en sortie, sauf si on active le mode stéréo. Dans ce cas, on n’a plus qu’un seul effet maître, mais il est stéréo en entrée et en sortie. On peut aussi doser l’envoi du premier effet vers le second. Les sorties stéréo des effets maîtres sont routées vers les sorties physiques principales et secondaires. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas été bluffés par la qualité des effets en général et des réverbes Eventide en particulier. Les sons d’usine, nous l’avons vu, en sont gavés et cela ne les arrange pas vraiment. Les effets ont tendance à manger le son brut, comme s’il y avait un problème de gain ou de mixage dans l’étage d’entrée. Quant aux deux algorithmes de vocodeur, vu leur inintelligibilité et leur grain insipide, ils semblent avoir été programmés par le livreur de pizza. Une section à reprendre quasiment de fond en comble, LE principal point noir sur ce bel instrument…

Arpèges et séquences

Chaque partie synthé d’un programme de Moog One possède un arpégiateur et un séquenceur à pas, qui peuvent fonctionner simultanément. Les deux transmettent les notes via MIDI. L’arpégiateur dispose d’un certain nombre de commandes directes : vitesse (libre ou synchronisée à l’horloge maîtresse selon différentes divisions temporelles), octaves ordonnées (permettant de transposer les notes dans l’ordre où elles sont jouées plutôt que le motif en entier), mode pendulaire, nombre d’octaves à transposer (1 à 4), direction de lecture de transposition (haut, bas, haut et bas, bas et haut) et type de motif (haut, bas, ordre joué, aléatoire). Par le menu, on peut régler la division temporelle lorsque le motif est synchronisé (avec notes pointées et triolets), le temps de Gate, le swing, le type de redéclenchement de note, la période du mode pendulaire (1 ou 2 cycles) et le type de jeu aléatoire (complètement aléatoire ou sans répétition de note). Voilà des options qu’on ne trouve pas sur tous les arpégiateurs du marché, chapeau !

Hormis les notes, on peut aussi entrer des automations de paramètres, soit en pas à pas, soit en temps réel. Chaque paramètre occupe une ligne de modulation dans laquelle il prend une valeur d’offset bipolaire par rapport à son réglage d’origine. Le mode pas à pas permet d’entrer des modulations qui n’ont pas de commandes en façade (i.e. cachées dans les menus). Après enregistrement, notes et automations peuvent être modifiées, pas par pas, ligne par ligne, avec le précieux appui de l’écran graphique très visuel qui indique pour chaque pas les valeurs entrées et les paramètres associés.

Le tempo du séquenceur peut être asservi à l’horloge maîtresse suivant différentes divisions temporelles (tout comme l’arpégiateur). De même, on peut définir la longueur de la séquence, ajouter un peu de swing, choisir si la séquence continue ou repartir à zéro quand on joue une nouvelle note, ou encore si elle est lue une seule fois ou en boucle. Par contre, on ne peut pas modifier le sens de lecture (pas de modes inversé ou pendulaire). Les autres réglages concernent le choix de destination de la séquence (partie synthé en cours ou toute autre partie), le type d’enregistrement (doublage, remplacement, focus), le copier/coller de portions de séquences, l’effacement ou le chargement/sauvegarde de séquences. À nouveau bravo pour ce module complet et multitimbral.

One for the money ?

Cela faisait des années qu’on attendait le remplaçant du Memorymoog. Avec le One, Moog va bien plus loin : des doubles VCO variables, des filtres multimodes routables, des VCA stéréo, une polyphonie accrue, une matrice de modulation, un séquenceur à pas coexistant avec un arpégiateur, des effets numériques d’insertion, tout cela pour chacun des trois canaux multitimbraux. Sans oublier les fonctionnalités mises au goût du jour : clavier dynamique haut de gamme, connectique DIN/USB (en plus des CV/Gate), énorme mémoire, contrôleurs multiples… Par ailleurs, la puissance de synthèse est mise en valeur par une ergonomie magnifique, ça respire les neurones. Tout cela va de pair avec une qualité de construction irréprochable, qui elle-même va de pair avec le tarif ultra-premium de la machine.

Cela n’empêche pas le One de traîner son lot de points décevants, tels qu’une section effets insipide, une alimentation externe difficilement acceptable ou encore un bruit de fond assez élevé si on n’active pas le réducteur de bruit. Mais le plus ennuyeux, c’est la difficulté à trouver les réglages idéaux, surtout avec autant de commandes directes : le One n’est pas un synthé facile à bien faire sonner tout de suite. Il en résulte bon nombre de programmes décevants, un son un peu raide, loin du son vintage de ses ancêtres, ce qui pourrait en dérouter certains. Le Moog One n’est pas un Memorymoog amélioré, c’est un synthé nouveau, puissant, au territoire sonore moderne et varié. À chacun d’en tirer le meilleur !