Le Jupiter-Xm est le premier exemplaire d’une nouvelle génération de synthés signés Roland, modélisant des gloires du passé de la marque, misant sur une polyphonie accrue et un nombre de modèles simultanés disponibles accrus. Pari gagnant ?

Le marché du synthé est en pleine ébullition : d’un côté, le revival analogique bat son plein, avec de nouveaux entrants, petits producteurs artisanaux comme notre Baloran national ou puissantes multinationales comme Behringer, venant contester la suprématie des constructeurs historiques. D’un autre côté, les grands constructeurs comme Kurzweil ou Yamaha, décidés à faire renaître les stations de travail, après des années de silence pour certains majors, vraisemblablement assommés par le Kronos de Korg. Quant à Roland, la marque semblait surtout concentrée sur les séries Aira et Boutique ces derniers temps, modélisant petit à petit ses gloires du passé.

Mais récemment, le constructeur a annoncé plusieurs nouveautés pour les adeptes de musique électronique : des boites à groove (MC), des stations de travail (Fantom) et des synthés à modélisation (Jupiter). Nous testons ici le Jupiter-Xm (OS version 1.03), basé sur une nouvelle plateforme technologique, baptisée Zen-Core, capable de combiner différentes synthèses numériques : lecture PCM, synthèse VA dérivée du V-Synth et nouvelles modélisations analogiques ABM. L’idée est de pouvoir empiler plusieurs types de sons avec une réserve de polyphonie étendue, à contre-courant de ce que les fabricants proposent ces derniers temps. Voyons si ce choix est payant…

Compact et robuste

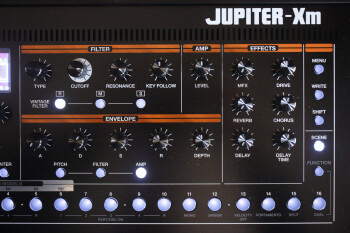

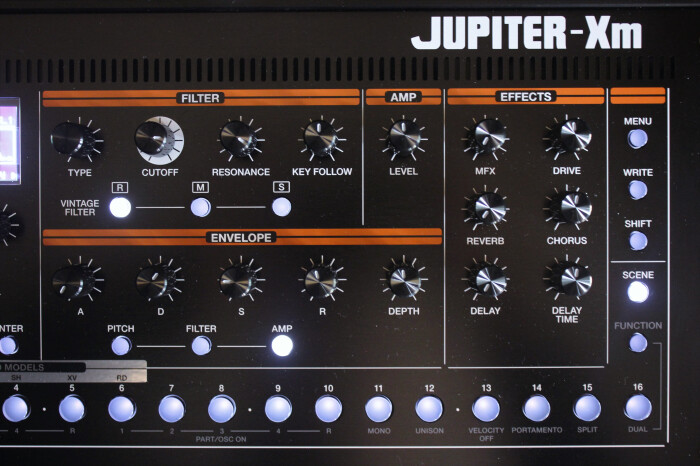

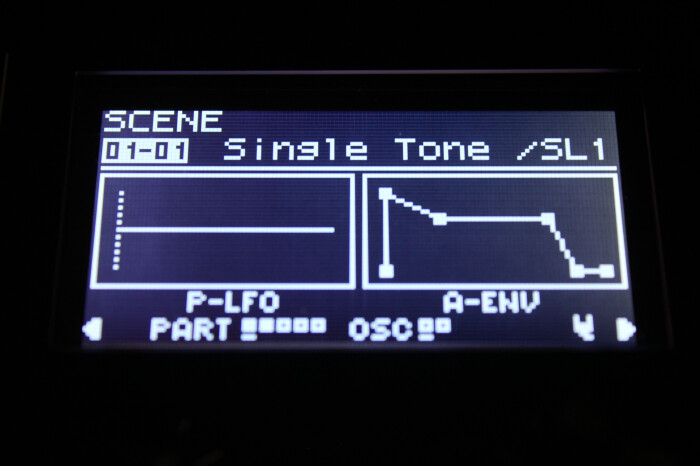

Le panneau est simple à comprendre : une première section renferme le potentiomètre de volume, 2 curseurs linéaires et 3 boutons de modulation assignables ; viennent ensuite les sections i-arpégiateur, oscillateurs et LFO. La partie centrale est réservée à l’édition par menus : écran LED monochrome 128 × 64 points, 2 potentiomètres crantés pour la navigation dans les paramètres et l’édition, 4 flèches de navigation dans les pages menus et 2 touches Enter / Exit. On peut initialiser un son via la fonction Write (curieux) ; on peut aussi vérifier la valeur d’un paramètre sans le modifier, mais il n’y a pas de touche / fonction Compare ou Panel… En partie droite, on trouve les sections filtres, enveloppes, ampli et effets. Tout à droite, des touches de mode permettent de changer le rôle assigné à la rangée de 16 touches au-dessus du clavier, nous y reviendrons. Le mini-clavier est très agréable au toucher, une très bonne surprise. Les touches mesurent 10 cm de long et les trois octaves s’étendent sur 44 cm (à comparer aux 9 × 43 cm d’un Reface ou aux 44,5 × 10,8 cm d’un Minilogue – oui, parfois la taille compte…). Il est sensible à la vélocité mais pas à la pression. On peut le transposer rapidement par octave ou demi-ton, pratique ! Ceux qui veulent jouer avec au moins dix doigts devront attendre plusieurs mois la sortie du Jupiter-X, version 5 octaves à touches standard et plein de commandes directes. À sa gauche, deux molettes de pitchbend et modulation, assez inhabituelles au pays du bâton de joie où vit habituellement Roland.

Principes généraux

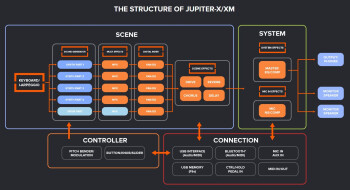

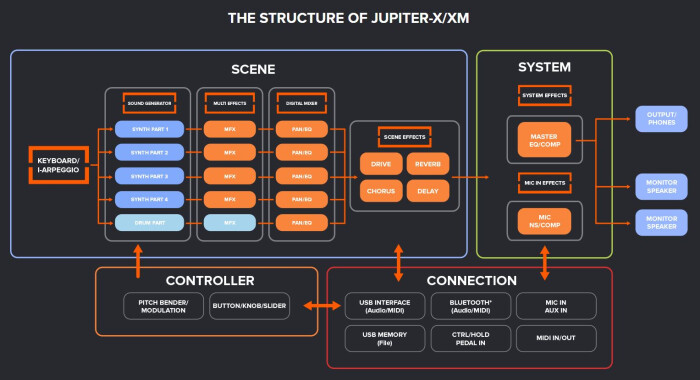

La polyphonie maximale est de 256 voix maximum pour la partie PCM (moins si on empile plusieurs partiels, évidemment) et 32 voix allouées de manière dynamique entre les moteurs ABM (on est plus souvent sur 20–24 voix ABM pour les exemples sonores de nos tests, mais le vol des voix est bien géré). La multitimbralité est de 5 parties, avec cependant certaines restrictions : le moteur RD-Piano et l’effet Vocodeur ne peuvent être utilisés que sur la partie 1 et la partie 5 est dédiée aux kits de batterie.

Entre mains et oreilles

- Jupiter-Xm_1audio 01 Poly Arp 101:24

- Jupiter-Xm_1audio 02 Poly Arp 201:26

- Jupiter-Xm_1audio 03 Poly Arp 301:51

- Jupiter-Xm_1audio 04 Poly Arp 402:40

- Jupiter-Xm_1audio 05 Poly Arp 501:38

- Jupiter-Xm_1audio 06 Poly Arp 601:54

- Jupiter-Xm_1audio 07 Poly Arp 701:29

- Jupiter-Xm_1audio 08 Poly Arp 802:26

- Jupiter-Xm_1audio 09 Power Chords01:08

- Jupiter-Xm_1audio 10 Bye Bye01:38

Moteur Jupiter-8

La synthèse ABM est basée sur une approche globale privilégiant la polyphonie et la multitimbralité, par opposition à l’ACB (utilisée sur la série Boutique et le System-8) qui se focalisait sur la précision au niveau de chaque élément constituant le synthé modélisé. Nous verrons pour chaque moteur si la qualité de modélisation s’en ressent vraiment. À tout seigneur tout honneur, commençons par le moteur Jupiter-8. Jusqu’à présent, la modélisation la plus réussie était incontestablement celle du petit JP-08, plus fouillée que celle du System-8. Pour ne pas partir de zéro, le Jupiter-Xm intègre une centaine de programmes spécifiques JP-8, dont 32 reproductions des programmes originels. Nous avons pu directement comparer leur excellente qualité et leur comportement très proche du modèle, avec, suivant les réglages de vétusté et d’instabilité, des voix çà et là un peu désaccordées, des enveloppes inconsistantes ou des filtres décalés. Nous retrouvons la même polyvalence d’une machine très à l’aise dans les basses, les nappes, les cuivres, les strings, les leads et les grosses synchro. Des VCO discrets bien émulés, un filtre passe-bas très linéaire, des enveloppes qui claquent… De nos souvenir du moteur ACB du JP-08, le niveau semble ici équivalent, donc un poil mieux que le System-8 dont la modélisation semblait moins précise.

La fréquence de coupure du filtre peut être modulée par le LFO, l’une des deux enveloppes disponibles (modulation bipolaire) et le suivi de clavier. La résultante passe alors dans un ampli, dont on peut régler le niveau et la modulation par le LFO (4 positions). Ce dernier est assez basique, avec réglages de vitesse, délai et forme d’onde (sinus, dent de scie, carrée, aléatoire). Les deux enveloppes sont des ADSR bien pêchues, capables de suivre le clavier, fonction rare mais pourtant fort utile. Les modes de jeu des voix sont poly, mono ou unisson (sans désaccordage). La section de modulation physique du JP-8 (pitchbend, poussoir, portamento) est aussi intégrée, agissant sur le pitch et le filtre. On peut aussi simuler la dérive des VCO du JP-8 et la vétusté des composants, comme déjà dit (âge). La haute résolution des paramètres continus peut être réduite, pour les jusqu’au-boutistes.

Moteur JU-106

Le deuxième moteur est dédié au Juno-106. Parmi les programmes fournis, 32 Presets originels du Juno-106. On apprécie les sections de cuivres ou les polysynths avec ce fameux chorus très typées 80 (généré ici par le MFX), que ce soit filtre ouvert ou fermé avec une attaque d’enveloppe caractéristique. On a aussi des nappes planantes douces, des orgues bien pêchus à attaques percussives ou des standards cuisinés à la PWM : onde carrée acidulée, strings passés par le chorus, leads avec largeur d’impulsion baladeuse… tout comme des basses puissantes, tant rondes résonantes que grasses avec sous-oscillateur.

Au plan des réglages, on retrouve la bonne vingtaine de paramètres éditables du Juno-106, permettant d’aller droit au but. Le son est généré par un DCO modélisé accordable sur 16–8–4 pieds, accompagné d’un sous-oscillateur à onde carrée à l’octave inférieure et d’un générateur de bruit blanc. L’oscillateur peut générer simultanément une impulsion à largeur variable (marche/arrêt) et une dent de scie (marche/arrêt). Il n’y a donc pas d’interactions d’oscillateurs (vu qu’il n’y en a qu’un). Le pitch peut être modulé par le LFO, alors que la largeur de l’impulsion peut être réglée à la main ou modulée par le LFO (on est sur un 106, pas un 60). On peut doser le niveau du sous-oscillateur et du bruit. Le tout passe ensuite dans un filtre passe-haut statique (réglable sur 4 positions), suivi d’un filtre passe-bas résonnant 4 pôles.

Là où le moteur diffère de son modèle, c’est qu’il propose trois types de filtres modélisés : Roland, Moog ou Sequential. Le filtre Roland est cette fois auto-oscillant (comme sur le Juno-106), les deux autres filtres se comportant comme sur le moteur Jupiter-8. La fréquence de coupure peut être modulée par le LFO, l’enveloppe (modulation bipolaire) et le suivi de clavier. La résultante passe alors dans un ampli, dont on peut régler le volume et la source de modulation (Gate ou enveloppe). Pour simuler le chorus du Juno, on doit mobiliser le MFX (algorithme Juno chorus simulant les positions I/II/I+II du chorus du Juno-106, avec possibilité d’ajouter du bruit de fond) car il n’y a pas de chorus endogène. Le LFO est plus que basique (une seule onde sinus), avec réglage de la vitesse (sub-audio) et du délai. Les modes de jeu des voix sont poly, mono ou unisson (sans désaccordage). La section de modulation physique du Juno-106 (pitchbend, modulation, portamento) est intégrée, agissant sur le pitch et le filtre. On peut aussi simuler une dérive d’oscillateurs (on modélise pourtant un DCO stable par essence, mais bon, pourquoi pas…) et la vétusté des composants (âge). La haute résolution des paramètres continus peut là encore être réduite, pour les jusqu’au-boutistes.

Moteur JX-8P

Il s’agit d’un nouveau modèle développé pour la plateforme Zen-Core. Le JX-8P est un synthé du milieu des 80’s à base de DCO, dont l’architecture est un mélange de JX-3P et de JP-8. Basé sur un CI VCF-VCA IR-3R05, il n’a toutefois ni les composants ni le son de ces deux machines et avec le recul, on lui préfère le caractère du JX-3P (sans parler du JP-8 bien sûr). Parmi les programmes fournis, on trouve 32 des 64 Presets originels du JX-8P. Le point qui saute tout de suite aux oreilles, c’est l’expressivité des sonorités, puisque le JX-8P était l’un des premiers synthés analogiques répondant à la vélocité, assignable au pitch, au mixeur, au filtre et au volume. Du coup, à nous les pianos électriques dynamiques, les basses filtrées expressives, les cuivres énergiques, les leads qui giclent ; sans oublier les sons de cloches à la sauce Cross Mod, les effets spéciaux évolutifs et les percussions analogiques dynamiques. Finalement après écoute, la réponse en vélocité et les interactions d’oscillateurs justifient à eux seul l’intérêt de ce moteur.

La fréquence de coupure du filtre peut être modulée par le LFO, l’une des deux enveloppes disponibles (modulation bipolaire avec modulation par la vélocité) et le suivi de clavier. La résultante passe alors dans un ampli, dont on peut régler le niveau et la source de modulation : enveloppe 2 modulée par la vélocité ou Gate. Pour simuler le chorus du JX-8P, on doit mobiliser le MFX car il n’y a pas de chorus endogène (l’algorithme Juno Chorus précédemment évoqué offre aussi les modes JX I/II). Le LFO est assez basique, avec réglage de vitesse (cette fois jusqu’à l’audio), délai et forme d’onde (sinus, carrée, aléatoire). Les deux enveloppes sont des ADSR, asservissables par la vélocité et capables de suivre le clavier, fonction rare mais pourtant fort utile. Les modes de jeu des voix sont poly, mono ou unisson (sans désaccordage). La section de modulation physique du JX-8P (pitchbend, poussoir, portamento) est aussi intégrée, agissant sur le pitch et le filtre. On peut aussi simuler une dérive d’oscillateurs (on modélise pourtant des DCO stables par essence, mais bon, à nouveau pourquoi pas…) et la vétusté des composants (âge). La haute résolution des paramètres continus peut là encore être réduite, pour les jusqu’au-boutistes.

Moteur SH-101

Le SH-101 est un synthé mono lancé en 1982, au son juteux caractéristique, avec un VCO, un sous-oscillateur, un VCF, une seule enveloppe et un LFO. Il a notamment été modélisé dans le SH-01A. Le moteur SH-101 du Jupiter-Xm est polyphonique. Malgré l’absence de chorus et l’unique oscillateur, le son est gros et brut, différent des synthés polyphoniques de la marque à cette époque. Le filtre en impose, mettant en valeur les graves ; la résonance peut siffler sans écraser les basses fréquences et les PWM sont épaisses. On apprécie la rapidité de l’enveloppe, ça claque bien. Évidemment, avec le sous-oscillateur, les basses sont le domaine de prédilection de ce moteur. La résonance excessive du filtre en fait aussi un très bon candidat pour les kicks analogiques. Mais le plus grand bonheur, c’est d’avoir tout ça en polyphonie, soit pour jouer des accords, soit pour empiler des oscillateurs.

Le LFO est basique, avec un réglage de vitesse (jusqu’à l’audio) et de forme d’onde (triangle, carrée, aléatoire). L’enveloppe est de type ADSR classique, avec différents modes de redéclenchement : à chaque nouvelle note, à chaque nouvelle note lorsqu’aucune autre n’est tenue ou à chaque début de cycle du LFO. Vu que le moteur est polyphonique, on peut jouer les voix en poly, mono ou unisson (sans désaccordage). La section de modulation physique du SH-101 est aussi intégrée, agissant sur le pitch et le filtre. On peut aussi simuler une dérive d’oscillateurs (on modélise pourtant des DCO stables par essence, mais bon, pourquoi pas ter…) et la vétusté des composants (âge). La haute résolution des paramètres continus peut là encore être réduite, pour les jusqu’au-boutistes.

Moteur XV-5080

Comme pour le JX-8P, il s’agit d’un nouveau moteur développé pour la plateforme Zen-Core. Produit en 2000, le XV-5080 fut longtemps l’expandeur à lecture d’échantillons le plus puissant du marché, capable de produire 128 voix de polyphonie sur 32 parties à partir d’une Rom PCM de 64 Mo, à laquelle on pouvait ajouter 4 cartes SR-JV80 « ancienne génération » de 16 Mo et 4 cartes SRX « nouvelle génération » de 64 Mo (soit 512 Mo de mémoire totale en comptant les 128 Mo de RAM, énorme il y a 20 ans !). Les dernières bénéficiaient d’échantillons « nouveaux », plus longs, plus nombreux (en tessiture et en couches) donc plus réalistes. Dire que ces échantillons datent un peu est un doux euphémisme, mais les nostalgiques apprécieront cette Rom somme toute correcte, même si largement dépassée par les nouvelles stations de travail matérielles (sans parler des versions logicielles). On retrouve d’ailleurs les listes de sons dans le Fantom ; elles proviennent du XV-5080, mais aussi de l’AX-Edge, de l’Integra-7, des extensions SL et des stations de travail FA. On fait en revanche un sérieux bond sur la polyphonie.

Les oscillateurs peuvent faire appel soit à un multiéchantillon PCM (mono ou stéréo), soit une onde analogique modélisée VA, soit une onde PCM-Sync, soit une onde Supersaw, soit un bruit blanc. Pour les PCM, on compte 2 126 multiéchantillons (mono/stéréo) en Rom, hérités des XV/JV et de leurs cartes d’extension ; la synthèse SuperNatural n’est donc pas à l’ordre du jour. Les oscillateurs VA, dérivés du V-Synth, peuvent faire appel à 9 formes d’ondes élémentaires : dent de scie, carrée, triangle (x3), sinus (x2), rampe ou Juno (dent de scie modulée) ; on peut faire varier la largeur d’impulsion de chacune. Les ondes PCM-Sync utilisent 48 formes d’ondes que l’on peut détruire sauvagement. La Supersaw dispose d’un Detune, ce qui ravira les amateurs d’EDM.

Le pitch peut être directement modulé à la main, aléatoirement, par le suivi de clavier, avec un vibrato ou une enveloppe multi-segments répondant à la vélocité et au suivi de clavier. Le filtre peut être de deux natures : TVF (multimode classique Roland – 6 types) ou modélisé (VCF Jupiter/Moog/Sequential + HPF). Dans le second cas, la polyphonie prend une petite claque ; c’est bien normal, le résultat mérite amplement le sacrifice. Les modulations sont confiées à 3 enveloppes, 2 LFO à 11 formes d’ondes synchronisables (avec Step LFO programmable sur 16 pas) et une matrice 4 sources / 16 destinations. Les sources englobent les contrôleurs MIDI, les enveloppes, les LFO, le suivi de clavier et la vélocité. En fin de parcours, on choisit le routage vers l’overdrive et/ou le MFX (multieffets de partie), avec départs vers le chorus, le délai et la réverbération.

Moteur RD-Piano

Le sixième moteur de synthèse est le RD-Piano, c’est-à-dire des multiéchantillons PCM passés dans un effet de résonance sympathique simulant le comportement des pianos acoustiques. Ce n’est donc pas pareil que le moteur V-Piano du Fantom, qui pour sa part fait appel à une modélisation note par note. On ne peut l’assigner qu’à la première partie sonore. Cinq Presets de base sont fournis pour ne pas partir de zéro. D’après la liste des formes d’ondes disponibles et nos oreilles, on dispose de trois pianos acoustiques stéréo distincts (ABC), chacun avec trois niveaux de vélocité (mp, mf, f).

On peut en empiler jusque quatre couches par Tone (partiels 1–2–3–4). Cela aurait été bien que Roland pousse les multiéchantillons à davantage de couches, ce qui n’est plus du luxe de nos jours. Les paramètres éditables sont peu ou prou les mêmes que ceux du moteur XV, nous ne nous y attarderons donc pas à nouveau. En revanche, le MFX n’est plus disponible ici. Il est remplacé par une modélisation de résonance sympathique. On peut régler la quantité de résonance des cordes et celle du corps du piano. Le résultat est vraiment très bon, que ce soit dans les réglages subtils ou au contraire les extrêmes, allant même jusqu’à des effets de réverbe.

Section effets

Le Jupiter-Xm organise ses effets en trois niveaux hiérarchiques : partie, scène et système. Chacune des quatre premières parties peut faire appel à un multi-effet distinct (MFX) et chacune des cinq parties possède un EQ trois bandes. Il existe cependant une restriction, le moteur RD-Piano, comme nous venons de le voir. Lorsqu’on assigne un Tone à une partie, on peut utiliser le MFX stocké avec lui ou repartir de zéro. C’est notamment utile pour certains modèles de synthés qui utilisent le chorus du MFX, cet effet d’étant pas endogène. Chaque MFX est capables de produire 90 algorithmes différents : filtres (EQ, booster, wah-wah, Enhancer, simulateur de HP), modulations (phaser, trémolo, autopan, HP tournant), chorus / flangers, processeurs de dynamique (OD, compresseur, limiteur), délais (simple, stéréo, multiple, écho à bande), effets lo-fi, modulations de pitch, simulations vintage (CE-1, SBF-325, SDD-320, Juno-106), loopers, DJFX, saturateurs… sans oublier les combinaisons de deux effets, bien utiles pour les indécis du fromage ou dessert. Entre 5 et 15 paramètres sont disponibles par effet, certains synchronisables au tempo, d’autres, prédéfinis dans chaque algorithme, modulables par la matrice dédiée (4 sources / 4 destinations, modulations bipolaires).

Au niveau global synthé enfin, on trouve un EQ paramétrique 5 bandes et un compresseur multibande, permettant de masteriser le signal final selon le style souhaité ou la salle de concert, avec de nombreux paramètres. S’y ajoutent deux effets micro : un réducteur de bruit et un compresseur. On peut doser l’entrée micro vers le chorus, le délai et la réverbe. On peut aussi la router vers le vocodeur intégré (tout comme l’entrée USB audio), disponible uniquement sur la première partie d’une scène, comme le RD-Piano (ce qui signifie au passage qu’on ne peut pas avoir de RD-Piano si on utilise le vocodeur et réciproquement). Le vocodeur est en fait traité comme un moteur de synthèse, on aurait pu en faire un paragraphe séparé. Il est doté de deux programmes, l’un plus clair, l’autre plus doux. La qualité est excellente, avec une très bonne intelligibilité et une détection impeccable des consonnes et transitoires. Le générateur de bruit intégré fait aussi très bien son job. Dommage qu’on ne puisse éditer aucun paramètre. On aimerait à l’avenir pouvoir changer le signal de synthèse, adapter les bandes de fréquences, décaler les formants… Peut-être dans une mise à jour ? Le vocodeur étant traité comme un moteur, on peut l’envoyer vers les effets décrits ci-dessus, comme un programme classique. Bien vu !

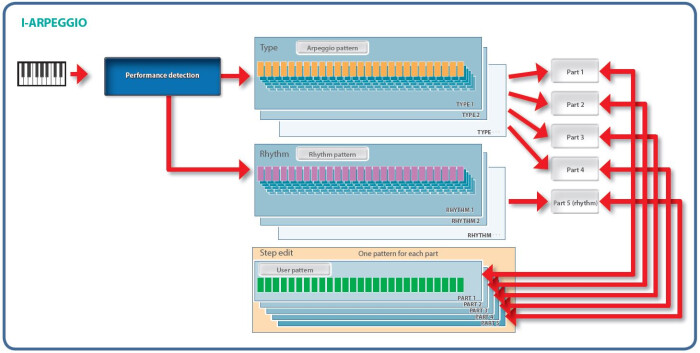

Arpégiateur intelligent

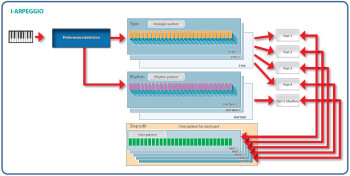

Le Jupiter-Xm est équipé d’un i-arpégiateur utilisant l’intelligence artificielle, à mi-chemin entre un arpégiateur et un arrangeur, un peu comme un Karma de Korg. Il permet de générer des arpèges simples ou multitimbrals sur les quatre premières parties d’une scène et un rythme sur la partie batterie. En façade, on choisit le type d’arpège et de rythme avec deux encodeurs, on ajuste le tempo et c’est parti ! L’arpégiateur fait alors varier les motifs en fonction des notes jouées (fonction Play Detector Key) et du timing de jeu live (fonction Play Detector Beat). Plus on complexifie notre jeu, plus l’arpégiateur enrichit les motifs. On peut aussi désactiver ces fonctions « intelligentes » pour jouer des arpèges classiques. La qualité du résultat dépend de ce que l’on joue et surtout du bon vouloir de la machine. Avouons que c’est parfois bluffant, parfois décevant, souvent imprévisible, un peu comme le Karma de Korg où on pige que-dalle, mais sans les réglages infinis. Ici, priorité au jeu !

Il gagnera également à consacrer du temps à l’édition des arpèges par pas. Pour cela, il faut actionner le bouton Step Edit lorsque le motif en cours de jeu nous satisfait ou au contraire partir de rien. L’écran affiche alors les arpèges sous forme de grille de 64 pas et 16 notes maximum. On peut les éditer par pages successives de 16 pas en ligne et 4 notes en colonne, grâce à la rangée de 16 boutons (sélection directe du pas), aux 2 encodeurs et aux 4 flèches situés sous l’écran. Pour chaque pas, on peut entrer des notes, définir la vélocité (de 0 à 9 par pas de 20, certainement pour que le chiffre puisse entrer dans les petites cases), insérer une liaison ou imposer le silence. Le bouton Part permet d’alterner entre les 5 parties multitimbrales. La touche S3 permet quant à elle d’écouter immédiatement le résultat obtenu. Dès que l’on est content du résultat, on peut le sauvegarder dans la scène en cours ou l’exporter sur clé USB via le menu utilitaire, afin de l’utiliser dans une STAN. Chaque partie contenant des données est alors exportée dans un fichier au format SMF Type 0, intégrant le canal MIDI utilisé par la partie. On nomme le fichier et le Jupiter-Xm ajoute automatiquement le numéro de partie à chaque fichier généré, sympa. Les notes arpégées sont transmises en MIDI sur le canal d’émission réglé en mode Scène, parfait !

L’instant X

Le Jupiter-Xm est un concentré de synthés vintage Roland modélisés, tant analogiques que numériques. S’y ajoute la lecture d’échantillons pour couvrir un maximum de territoires sonores. On apprécie le nombre de modèles fourni, la polyphonie nettement accrue et la multitimbralité. La qualité de modélisation est au rendez-vous, tout comme la solidité. De la place semble disponible pour accueillir de nouveaux moteurs, le CEO de Roland, l’a promis, nous suivrons ce point de près. Les commandes directes permettent d’accéder à la majorité des paramètres de synthèse soustractive. Hélas, cela se gâte dès qu’on veut atteindre des réglages supplémentaires, de synthèse ou globaux, confiés à des menus déroulants souvent interminables ou des touches multifonctions. On se plante souvent et cela casse l’ambiance, pourtant bien assurée par le sympathique arpégiateur multitimbral dit intelligent (même si on ne comprend pas toujours comment il fonctionne et que sa fluidité est perfectible). Les sons PCM, tirés des gloires du passé (XV et leurs cartes), sont datés, mais c’est un parti pris, le Jupiter-Xm n’a pas vocation de remplacer le Fantom. Il n’en a d’ailleurs ni la puissance, ni la polyvalence, ni le prix. Le clavier limité à trois octaves peut aussi refroidir si on veut profiter de toute la puissance sous le capot. Il oriente le Jupiter-Xm aux studios-mallette (ou plutôt petite malle), aux répétitions de tournée (grâce aux HP intégrés et au piles) ou aux scènes exigües. Dans ces configurations, le Jupiter-Xm se fera rapidement une place de tout premier ordre.